18/03/2023

La Chanson de Roland, exemple d’épopée traditionnelle

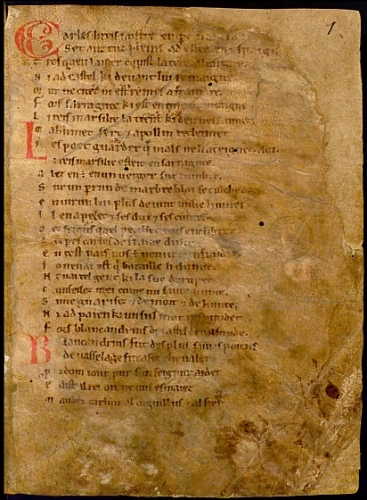

La Chanson de Roland/Manuscrit d’Oxford (Wikisource)

L’épopée, selon le vieux dictionnaire Littré, est la narration poétique qui précède les temps de l’écriture de l’histoire, et dans laquelle un peuple célèbre ses dieux, ses héros, ses saints.

Par « traditionnel », nous entendons ici ce qui, pour reprendre une formule d’Alexandre Douguine, appartient non au passé, mais à l’éternité : ce qui est invariant chez l’être humain, en son âme et ses rêves. Notre propos permettra peut-être de comprendre un peu mieux pourquoi ce que nous nommons les épopées traditionnelles résonnent encore en nous, des siècles et des siècles après leur naissance, et évoquent, le plus souvent inconsciemment, un sentiment de vérité et de grandeur inégalé, voire inégalable.

Pour Léon Gautier, historien de la littérature française, l’épopée est la poésie des peuples jeunes, des peuples enfants, ceux qui ne font pas encore la différence entre mythologie et histoire. Cette poésie célèbre des héros qui se distinguent des autres combattants par « un talent unique au métier des armes, talent qui est la manifestation d’une supériorité spirituelle. » Ce héros mène un combat au service d’un Bien absolu contre un Mal absolu.

Nous prendrons ici comme exemple principal, la Chanson de Roland, pour essayer ce qui dans ses caractéristiques propres permet de la ranger dans les épopées traditionnelles.

Quelles sont, justement, les premières caractéristiques de l’épopée traditionnelle « mélange de vertus et de vices spontanés, de pensées naïves et d’actions viriles, d’idées jeunes et presque enfantines, de conceptions sauvages et de mœurs presque barbares ». Elles furent, des siècles durant, le cœur de la vie poétique, de la vie intellectuelle des peuples entiers pendant des siècles, et elles ont été leur chant de guerre, leur chant de paix, de leur courage et de leur triomphe final. Tout comme leur consolation et leur joie.

Cette épopée véritable est d’origine populaire. Pas une création cléricale, et donc pas, génial Chrétien de Troyes, pour citer le plus célèbre de ces clercs-écrivains. Elle est le fruit d’une tradition de plusieurs siècles, et d’une légende inspirée de l’histoire réelle, arrangée avec le contexte de la période où elle est chantée. Il lui faut pour naître une époque primitive, un milieu national et religieux, des souvenirs se rapportant à des faits douloureux et extraordinaires. Là est la thèse du professeur Gautier.

Ce qui différencie les plus anciennes épopées françaises, celles que l’on peut qualifier de traditionnelles, d’autres plus récentes, c’est leur sérieux, leur gravité. Le sens de l’existence proposé n’est pas, comme dans les mythes arthuriens, d’être « digne d’être aimé, en donnant des preuves de sa vaillance dans trois combats au moins » comme le précise l’historien Jean Frappier. Mais aussi l’humanité profonde de ses personnages. Prenons un exemple révélateur : Roland est un guerrier surpuissant, le plus puissant de tous même, mais demeure profondément humain : amoureux, facilement colérique, orgueilleux. Jamais un parfait chevalier au sens chrétien du terme, alors même que la foi de Roland ne peut être remise en cause tant elle est évidente ?

Que chante l’épopée ? La défaite magnifique du héros. Rien d’étonnant à cela. Gautier nous précise que « par une loi singulière et magnifique de sa nature, l’homme est porté à célébrer ses malheurs plutôt que ses joies, et la Douleur est le premier de tous les éléments épiques ».

La mort et la défaite sont le sujet des plus anciens chants épiques, dont le plus célèbre et le plus abouti est bien sûr le texte connu sous le nom de « Chanson de Roland », et attribué à un certain Turold, dont on ignore tout. Ces chants virils sont rarement franchement joyeux, la galanterie n’y a pas sa place, même si l’Amour a la sienne, quoique discrète. A l’inverse, pas d’économies dans le sang et les larmes. La Douleur est le véritable sujet, et avec elle, la Sainteté.

Léon Gautier précise que « les hommes de ces temps se contentent d’idées très simples, et très nettes, et ne subtilisent point avec elles. Ils ne se considèrent que comme des soldats. Contre ces « infidèles », on était convaincu qu’on représentait la cause du Droit et de la Lumière , et que cette mission devait être mêlée de quelque douleur ».

Parmi les récits les plus anciens de France, figurent certains textes de ce que les clercs médiévaux ont nommé la « Matière de France », c’est-à-dire des aventures mythiques de Charlemagne et de ses chevaliers. Regroupés en cycles, ils ont pour héros principal Saint Renaud, Saint Guillaume ou Saint Charlemagne. La forte personnalité de ce héros central est celle « de l’époque et de la race » où ses exploits sont chantés, nous dit Gautier. Roland, justement, est le représentant de l’idéal chevaleresque des Xe et XIe siècles.

Le public des plus anciennes épopées doit vivre dans un contexte guerrier véritable : La communauté constituée, organique, doit faire face à une menace mortelle, le tout dans un contexte féodal. C’est le rôle que les jongleurs qui récitent ces chansons donnèrent au Moyen-âge à l’Islam, en plein contexte de croisades. Ainsi, Charlemagne, qui a effectivement combattu les musulmans de l’émirat de Cordoue en Espagne, va devenir dans la légende le héros et rempart de la Chrétienté face à ce qui est perçu comme une menace de destruction païenne.

L’épopée traditionnelle raconte un âge de fer, où parfois les guerriers, parfois des barons, se révoltent contre leur roi (on peut penser à Achille dans l’Iliade, en révolte contre le chef de l’expédition des Grecs, Agamemnon, pour la belle Briséis), où les trahisons sont multiples (c’est le rôle symbolique que joue Ganelon dans la Chanson de Roland). La foi religieuse est sincère, le chevalier de ces épopées est viscéralement attaché soit à l’Eglise dans l’épopée traditionnelle française, soit à ses dieux dont il brigue les faveurs et craint la colère (C’est Calchas qui tente d’apaiser la colère d’Apollon contre les Grecs) . Elle aussi patriotique : Roland se bat aussi pour la « douce France ».

Si comme précité la galanterie est absente, la femme paraît néanmoins sous un beau jour. Cette poésie est chaste, il n’y a jamais d’allusions directes à la beauté physique des femmes ou au sexe. Les héros pleurent volontiers leur amis, leurs proches, leurs aimées. Roland pleure Aude, sa fiancée.

Les personnages, même ceux moralement réprouvables, subissent des dilemmes moraux. Ganelon, le Judas de l’histoire mythique de la France, finit sa vie l’épée à la main, magnifiquement courageux. Là se manifeste le destin de l’élite héroïque du genre humain : un mélange de misères et de grandeur.

Le monde décrit par ces poètes ne s’intéresse pas au merveilleux, nous ne sommes pas dans les légendes arthuriennes, il n’y a pas de fées, de nains, et de monstres. En revanche, il y a un amour du surnaturel, témoins de la présence divine : les Anges descendent du Ciel pour discuter avec Charlemagne.

Les personnages des premières épopées, jusqu’au XIIe siècle, sont vivants, épiques et saints pour certains : « Ils sont malheureux, parce qu’ils sont épiques, ils sont épiques, parce qu’ils sont saints. » comme nous le rappelle Gautier. La sainteté, justement, est épique, car jamais vulgaire.

L’épopée traditionnelle, en France, ne survivra pas au début des croisades. Reprise par les clercs, cette tradition épique va être remaniée, en fonction des intérêts du moment. Les personnages vont devenir des stéréotypes, des objets de conventions, de formules, qui vont empêcher toute inventivité. Devenus caricatures, trop parfaits parfois, les personnages des premières épopées françaises vont mourir sous la plume d’intellectuels et de « mauvais prosateurs » qui vont les dénaturer. Gautier impute, entre autres, à Ronsard la décadence de l’épopée française, car rien de véritablement épique ne pourrait sortir du cerveau même brillant de l’auteur de la Franciade.

Les temps historiques, c’est-à-dire ceux documentés abondamment par des témoins qui se veulent objectifs, empêchent l’héroïsation. La prise de Jérusalem par les Croisés en 1096 donna lieu aux derniers poèmes épiques, ceux d’avant les époques trop bien connues pour que la légende ait sa place ; Godefroi de Bouillon, leader de la première croisade, sera le dernier héros de ces légendes françaises.

En dehors de la poésie homérique, on peut encore citer le Mahabharata et le Ramayana indiens , les Nibelungen germaniques, qui ont avec les épopées de la Matière de France un « air de famille », dont l’exhalaison est celle de la « bonne odeur du printemps », celle de la vie, et de la guerre, dont le printemps est la saison.

Comment faire, pour nous autres « occidentaux » privés d’épique et de grandeur par notre époque, pour retrouver ce souffle qui donne un sens suprême à nos vies ? Si la réponse n’est pas évidente, Léon Gautier peut en tout cas nous apporter une première certitude :

« Pas d’épopées chez les peuples platement heureux et qui n’ont pas de grands hommes ».

Vincent de Téma

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |

Réaction à l'audio de Thomas Ferrier au sujet de l'identitarisme européen

« Les « nationaux » s’attaquent aux effets du mal, pas à ses racines. Ils sont anticommunistes mais oublient que le capitalisme et les régimes libéraux sont les principaux artisans de la propagation du communisme. Ils étaient hostiles à la politique algérienne du gouvernement, mais oublient que cette politique était le produit d’un régime, de son idéologie, de ses intérêts, de ses maîtres réels financiers et technocrates, comme de ses structures politiques et économiques. Ils voulaient sauver l’Algérie française contre le régime, mais ils reprennent à leur compte ses principes et ses mythes. Imagine-t-on les premiers chrétiens adorant les idoles païennes et les communistes chantant les louanges du capitalisme ? » Dominique Venner, Pour une critique positive

« – Retenez bien ceci, lui-dit-il d'une voix ardente. Dans ce siècle où les hommes meurent comme des mouches, c'est une chose trop quotidienne que la souffrance pour qu'on ne la regarde pas avec dégoût. Le christianisme est perdu s'il se contente d'être une religion de sacrifice, de privation et de refus. Ne prêchez pas la souffrance, ni la vôtre, ni celle des autres, ni celle du Christ. Le monde en déborde déjà. Prêchez la conquête et la victoire ! C'est de victoire que l'homme a faim ! Et ne confondez pas ! La victoire de l'homme, pas celle de la société : Revenez aux sources. La société n'est que matière et la matière est maudite. Elle n'est faite que pour obliger l'homme à vaincre la malédiction. Distancez-vous ! Soyez neutre ! La révolution n'a pas plus de droits que la contre-révolution. Retrouvez l'intelligence dont vos maîtres ont perdu les clefs. Ils ont voulu la communiquer trop tôt à tous, et ils l'ont perdue. Ce n'est pas parce que vous la garderez invisible qu'elle sera inopérante, au contraire. Sur l'autel du monde, c'est l'intelligence invisible qui célèbre le vrai sacrifice !...

Ces mots brûlèrent d'Aquilla comme un fer. » Raymond Abellio, La Fosse de Babel, Deuxième partie, VIII, 33. Drameille et l'abbé d'Aquilla discutent de façon socratique sur la notion de « prolétariat », p. 209, L'imaginaire Gallimard

***

L'audio Telegram de Thomas Ferrier : Conférence sur l'histoire de l'identitarisme européen

***

Quelques murmures étouffés d’intellectuels blêmes au chevet de la Droite agonisante, blanche comme une morte, évoquent à demi-mot le râle occidentaliste, dans le silence d'un dernier recueillement. Qu'elle repose en paix.

L'âme s'envole. Ce qui n'existait pas hier apparaît, à la suite de Laurent Ozon, c'est Thomas Ferrier qui se soumet à l'exercice des derniers sacrements : une introduction similaire sur l'histoire de l'identitarisme européen ; avec la même allusion. Un ange passe. Il est né le divine enfant.

Après test de paternité, le trait de caractère identitaire du nouvel occidentalisme français est fruit du hasard, et c'est là toute sa particularité. Le néo-occidentalisme est né d'une vierge. Le lien filial entre néo-occidentalisme et identitarisme européen est fortuit. En rien héréditaire.

La noire tache de naissance du néo-occidentalisme est la marque au fer rouge du prométhéisme – transhumanisme de « Droite ».

Le « prométhéisme » ; mélange de philosophie matérialiste et de spiritualité new age – c'est du moins notre première intuition –, en dit davantage sur l' « esprit occidentaliste », typiquement postmoderne, que les différents commentaires d'actualité et divers positions métapolitiques des animateurs et influenceurs de ce jeune mouvement. C'est une autre génération que celle des occidentalistes, qui n'a pas cette culture métapolitique du Nationalisme révolutionnaire et nonconformiste qui, timidement, commençait à ouvrir ses pages à l'école pérennialiste, une littérature de combat par ailleurs ignorée sinon occultée par les néo-occidentalistes et les prométhéens en voie d'hybridation.

Il n'y a pas véritablement de solution de continuité entre nationalisme européen et néo-occidentalisme ; c'est ce que les intellectuels ne comprennent (toujours) pas, mais nous développerons ce point ailleurs – dans notre essai La grande trahison métapolitique de la Droite.

Nous nous concentrerons ici sur les conclusions précoces de Thomas Ferrier au sujet de l' « altérité nécessaire » de l'occidentalisme et de l'eurasisme – et le dépassement hypothétique de cette « altérité » par un européisme fantôme.

***

« L'engagement spirituel de celui qui se voit mystérieusement tenu de chercher en lui-même sa propre vérité vivante et la puissance cosmogonique de celle-ci n'implique en rien l'aboutissement final, la réussite, fut-elle partielle, de la recherche entreprise, ni ne saurait en tenir le résultat espéré pour donner d'avance. Au contraire, le chemin de la marche en avant se trouve presque toujours sournoisement dévié, interrompu ou obstrué de noir, suspendu sans fin devant la tragédie de l'obstacle imprévu et à jamais insurmontable qui représente l'épreuve propre, l'épreuve que l'on pourrait appeler fondamentale de tout passage à un stade irrévocablement supérieur de l'être. Il n'empêche que les ralentissements de la montée, les éboulements mystiques et les arrêts en chemin, les longs passages au noir, considérés dans le déploiement même de la spirale gnostique en marche, doivent être tenus pour autant d'épreuves, pour autant de stations initiatiques d'écartèlement sanglant et de passage par les fournaises intérieures de la croissance de l'éveil si l'on ne veut pas qu'il deviennent, ces ralentissements, ces éboulements, ces arrêts, ces passages au noir, autant d'arrêts de mort, le brusque effondrement dans ce puits du néant défini comme l'irrémédiable même par tous ceux qui en sont venus à savoir de quoi ils parlent. » Jean Parvulesco, La Spirale Prophétique, Le recours à l'appui extérieur, p.189, Guy Trédaniel Éditions

Le logos européaniste entre conservatisme de « guerre de retard » et identitarisme « sur le retour » ne peut se sauver lui-même, justifier sa propre orientation par lui-même, sans évoquer le recours nécessaire à l' « appui métapolitique extérieur » de l'Ouest « orientale » ou de l'Est « occidentale ». Ceux qui entretiennent ce logos (comme on entretient une vieille maîtresse) le savent pertinemment. Cela s'observe par l'esthétique « discrète » et « subtile » qui sublime leur choix : l'occidentalisme.

Un « appui extérieur » qui ne peut être qu'occidentaliste « du plus grand Ouest » ou eurasiste « du plus grand Nord » ; il n'y a pas d'autres choix. Ils l'ont donc fait en pleine conscience. Qui ne dit mot consent.

L'occidentalisme européen peut effectivement se présenter comme une instance diplomatique souterraine avec les États-Unis de la même manière que l'eurasisme européen peut remplir cette fonction avec la Russie, mais nous n'en sommes pas là. Et la question « spirituelle » reste posée. Ils prêteront allégeance sans même avoir assumer ce choix géopolitique.

L'état métapolitique actuel du camp européen, sous tutelle politique du camp national, est celui du « déni occidentaliste ». Un occidentalisme « par défaut » mais qu'on ne peut que constater – comme on ne peut que constater le fond spirituel qui l'anime. La preuve en est que Thomas Ferrier lui-même est contraint et forcé de passer par des médias souverainistes ou occidentalistes pour s'exprimer. L'européanisme se cherche un nouveau centre et un nouvel axe de diffusion pour atteindre les jeunes générations, un nouvel Ordre révolutionnaire, libre et indépendant de la « Nouvelle Droite » et de la « réinfosphère ».

L'analyse introductive de Thomas Ferrier se termine où elle devrait commencer...

***

Pour ce qui nous intéresse ici, cette première analyse souffre d'une incompréhension de la Quatrième théorie politique et peine à s'en expliquer.

« On dit non à Douguine ! »

Mais il faudrait dire pourquoi, ou ça ne vaut rien.

Guillaume Faye n'est malheureusement plus là pour s'expliquer, et nous n'avons rien trouver dans nos archives qui justifie ce « Non ! ». Nous ne retiendrons pour l'instant que cette absence de justification de laquelle on ne peut rien faire, à laquelle on ne peut pas répondre. Partout le dialogue est rompu.

Des « théories eurasistes » dont il serait une première erreur de penser qu'elles ne sont que des théories purement spéculatives et dont il reste à démontrer précisément en quoi, sur quels thèmes, quels concepts, quels points ; car l’œuvre d'Alexandre Douguine est dense, elles seraient fausses ou iraient à l'encontre des « théories européanistes » ou « euro-sibériennes ». Douguine cherchant la voie de cette « Europe puissance » que nous cherchons tous dans l'articulation des pôles historiques européens et de l'axe Paris-Berlin-Moscou.

Thomas Ferrier commet cette première erreur qui engendre les autres, et ne démontre pas en quoi les « théories eurasistes » seraient fausses du point de vue russe mais également du point de vue européen bien comprit. Il n'aime pas Douguie et l'Eurasisme. Très bien. Nous n'aimons pas les salsifis.

Il admet lui-même que le « regard vers l'Est » est le seul qui convient à l'Europe, ce qui était l'avis de Faye, et quelque part celui des expatriés occidentalistes à l'Est, il s'agit donc de s'adresser à la puissance russe avec diplomatie et apprendre de l'Eurasisme en ce qu'il propose d' « assomption de l'Europe ».

Le « néo-eurasisme » d'Alexandre Douguine, qui s'inscrit dans un mouvement métahistorique à la suite de nombreux penseurs et écrivains, est une forme d' « européanisme russe », à moins que Thomas Ferrier prétende mieux définir l'esprit russe qu'un penseur russe, que les russes « blancs » ne sont pas des européens et, pourquoi pas, retire à Douguine le droit de lui-même se définir ?...

Nous pensons que c'est le défaut principal des discours occidentalistes : prétendre définir et penser à la place des autres européens. Et même penser à la place des européens d'Amérique...

Ce qui fait de Thomas Ferrier un occidentaliste contrarié, malgré lui.

***

Il y a deux manières de concevoir l'Europe, pas trois, pas quatre, pas cinq.

L'Europe sans la Russie comme « civilisation occidentale ».

Et l'Europe avec la Russie comme « civilisation européenne ».

On ne fera pas des Russes des occidentaux à marche forcée, ils ne le seront jamais, et on ne fera pas l'Europe sans la Russie. Les occidentalistes confondent le fait de s'approcher d'un mode de vie occidental par l'effet du progrès techno-scientifique et les mentalités : les identités profondes des peuples. Cette confusion vient du fait que les occidentalistes ont une pensée trop mécanique de l'histoire et de l'homme. Ne pas relier uniformisation et indistinction : globalisation et occidentalisation, est une marque de fabrique occidentaliste.

La volonté de profiter des innovations techno-scientifiques (et nous noterons que les ingénieurs russes ne sont pas absents des divers avancées techno-scientifiques dont profite l'Occident et, par extension, le monde globalisé et occidentalisé), d'un certain confort matérielle que ces innovations apportent comme elles apportent un certain ramollissement des sociétés, ne change pas intrinsèquement – pas encore tout à fait – l' « écologie profonde » de la civilisation bio-culturelle européenne et sa destinée géopolitique manifeste.

Cela fait bien longtemps que les États-Unis d'Amérique ne sont plus une « extension de l'Europe » et ont un destin extra-européen qui leur est propre ; ça sera donc la civilisation européenne libre – autant qu'on puisse l'être ! – ou la civilisation occidentale sous le joug étasunien. Les fameux « européens d'Amérique » que les néo-occidentalistes s'inventent d'amis imaginaires, nous aimerions bien les rencontrer. Nous avons rencontrer des Russes amoureux de la France et de l'Europe, mais des américains qui combattent le globalisme et l'hyperpuissance étasunienne au nom de l'Europe nous n'en connaissons pas. Qu'on nous montre ces bêtes de foire. L'Occidentalisme est un cirque métapolitique, des nains qui dressent de grands fauves invisibles, des jongleurs sans quilles et cracheurs de feu sans flamme, des clowns blancs sans auguste, des équilibristes sans hauteur, des magiciens qui répètent ce tour vu mille fois, des « faiseurs d'illusions qui sortent des lapins morts de leurs chapeaux »...

Par manque de vision, ou de réel intérêt pour les plus grandes idées européennes qui dépassent les frontières de la France et ne peuvent se limiter à certaines rancunes slaves envers le bloc soviétique, qui ne seraient pas les siennes ou celles des identitaires, Thomas Ferrier ne peut définir l'européanisme sans y intégrer la vision du monde russe et eurasiste, sans penser la multipolarité et l'idée de Troisième Rome ; « il n'y en aura pas de quatrième ». Des idées européanistes très « franco-françaises » dont l'influence est à relativiser. Sans l' « appui extérieur » de la Russie, l'Europe ne renaîtra pas de ses cendres. C'est l'histoire qui tranchera ; nous ne pouvons qu'en faire le pari comme celui de Dieu.

Thomas Ferrier fait le pari que l'Europe peut se sauver et se construire elle-même sans l' « appui politique extérieur » de la Russie et l' « appui métapolitique extérieur » de l'Eurasisme, ce qui nous apparaît « hérétique » du point de vue de la plus grande « littérature de combat » foncièrement « eurasiste » que Thomas Ferrier ne peut reconnaître à défaut de la connaître.

Ne s’intéressant pas aux legs médiévaux, aux romans et à la poésie du Siècle, oubliant ce qui de mémoire orthodoxe permit la Renaissance, refusant toute lecture pérennialiste – et dénigrant l'histoire comparée des religions qui équilibre la vision du monde postmoderne occidentaliste pour rendre l'Europe à une Tradition comme médiation entre les civilisations passés, présentes et futures –, préférant regarder des comics américains et écouter du métal néo-païens, nous ne pouvons, en effet, partager la vision du monde européen, sans littérature et sans ésotérisme, de Thomas Ferrier... Et cette dernière remarque n'est pas gratuite, elle est fondamentale. Rien de personnel.

En effet, il ne suffit pas d'affirmer, arbitrairement, l'incompatibilité des idées européanistes et des idées eurasistes pour que cette incompatibilité soit indépassable ; quand bien même cette incompatibilité existerait-elle. Cette « incompatibilité » est indiscutable dans la situation géopolitique actuelle. Nous pouvons affirmer, au contraire, qu'il n'y a aucune incompatibilité entre ce qui sont deux points de vue qui regardent dans la même direction d'une seule et même grande Europe : celle de l'Empire eurasiatique de la Fin.

N'importe qui regardant une carte comprend que la péninsule européenne, occidentale et méridionale, berceau de notre civilisation, autant que sa partie centrale ; et des grands apports scythiques et indo-iraniens dans notre culture profonde, fait partie du grand continent eurasiatique et que, pour intégrer la Russie à l'Europe, il faut penser une géopolitique européenne et eurasiatique, prendre en considération le grand espace russe et le fait que la Russie est une « prison des peuples » qui contient le déferlement des hordes asiatiques sur l'Europe. Douguine ne dit pas autre chose, il prend en considération les réalités russes dans une perspective multipolaire et revendique un particularisme russe mais il ne renie pas le caractère européen de la Russie, il rejette son caractère occidentale ; de l'Occident symbolique.

Ils n'ont qu'Occident à la bouche mais c'est « autre chose » que les néo-occidentalistes feignent de comprendre ; car ils le comprennent très bien.

Lorsque nous autres, eurasistes, parlons négativement d'Occident, nous ne parlons uniquement et exclusivement de l'espace géographique et civilisationnel occidental au sens stricte, nous parlons de la fonction eschatologique de l'Occident à la fin des temps. Mais il se veut que l'Occident est né en Europe. De la même manière, quand nous parlons d'Orient, nous ne parlons pas du monde arabe ou encore d'un tiers-monde libérateur, nous parlons d'un Orient symbolique et, au delà de cet Orient, des origines polaires de notre Tradition indo-européenne, « aryenne », « boréenne », « thuléenne », ce que nous pourrions indiquer de « plus grand Nord ».

« Le rôle des États-Unis, la dernière superpuissance restante dans le monde, est aujourd’hui central dans la géopolitique globale. А partir de la fin du XIXe siècle, un continent marginal, qui n’avait jusqu’alors représenté qu’une province secondaire du Vieux Monde, de l’Europe, devint progressivement un géant politiquement et culturellement autonome, jusqu’au moment où, après la seconde guerre mondiale, les États-Unis se proposèrent comme modèle paradigmatique universel aussi bien pour ces mêmes pays d’Europe que pour l’Asie. L’importance de l’Amérique s’accrut sans cesse, se répandit un ensemble de critères idéologiques, culturels, psychologiques et même philosophiques associés à l’Amérique qui vont bien au-delà de son influence proprement économique et militaire. Se manifesta de plus en plus l’existence d’une « Amérique mythologique », d’une « Amérique comme concept », d’une « Amérique comme idée de l’Amérique ». Et si une telle « idée de l’Amérique » a pu s’enraciner dans la conscience géopolitique universelle et devenir quelque chose de « néo-sacral », il doit y avoir à cela des raisons très sérieuses associées à l’inconscient collectif de l’humanité, et à cette géographie secrète continentale qui plonge ses racines dans les millénaires mais dont le souvenir continue à vivre comme archétypes psychiques. L’objet de ce chapitre est précisément d’examiner les dessous « mythologiques » de l’Amérique comme « continent intérieur »... » Alexandre Douguine, La Terre verte – l'Amérique

Nous vous renvoyons à la lecture complète de ce texte fondamental d'Alexandre Douguine au sujet de l'Amérique et de l'Occident.

***

L'avenir de l'Europe est la Russie, et celui de la Russie, l'Europe. Nos destins sont liés, faire semblant de ne pas le comprendre revient à considérer que l'avenir de l'Europe sont les États-Unis. Nous invitons les occidentalistes à rejoindre New-York, ou un autre état du « nouveau monde ».

Le mythe identitaire qui veut que la Russie ne voudrait pas être « européenne » est d'abord un mythe occidentaliste inspiré de la propagande étasunienne, davantage nationaliste dans la mentalité qu'il ne fut jamais impérial, qui ne distingue pas Europe et Occident.

La Russie ne veut pas être occidentale ; et elle n'a pas besoin de nous pour se connaître elle-même européenne.

Un mythe occidentaliste qui oublie, de courte mémoire, la main tendue de Vladimir Poutine à l'Europe jusqu'à la montée en intensité et en puissance du conflit russo-ukrainien. Un conflit qui a commencé il y a dix ans alors que les occidentalistes n'existaient et n'en avaient que faire de l'Ukraine – sauf pour ses femmes ; ce qui devrait répugner les ukrainiens –, ne s’intéressaient pas davantage à l'Eurasisme, et à peine à l'Européanisme dont ils contestent aujourd'hui toutes les filiations intellectuelles conservatrices et révolutionnaires qui les relient. Les occidentalistes sont dans le grand reniement des idées européennes et aucuns intellectuels européens n'a le courage de le dire, de les remettre à leur place et de les instruire de nos traditions. Mais ça n'est pas de la lâcheté, c'est un calcul.

L'idée « eurasiste » n'est pas neuve et repose sur une littérature de combat « de très longue mémoire » qui fait actuellement défaut aux européanistes, sur une œuvre métapolitique totale qui a renouvelé la pensée européenne de fond en comble, notamment en ce qui concerne les « métamorphoses du Libéralisme », lui ont donné une perspective et une orientation, un centre et un axe, qui ne pouvait aboutir qu'au choix ultime entre l'Ouest et l'Est, et que nous pouvons nous réapproprier pour en faire un Ordre révolutionnaire – ce qui est le souhait de Douguine clairement exposé dés le début de son livre sur la Quatrième théorie politique...

***

Où est le « Douguine français » ?

On le cherche, on ne le trouve pas...

Si Thomas Ferrier veut devenir ce « Douguine français », qu'il se mette au travail et propose une œuvre, sinon équivalente de son point de vue « européaniste », une critique davantage développée. Nous espérons que Thomas Ferrier ne compare une œuvre qu'il n'a pas écrite aux nombreux travaux d'Alexandre Douguine et ceux des « eurasistes »... Pourquoi Thomas Ferrier ne débat-il pas avec Douguine ou ne dialogue pas avec Laurent James, sont-ils moins européens que lui ?

On ne passera pas notre temps à l'attendre et vous vous isolerez dans l'occidentalisme pour continuer à exister : nous le prédisons et c'est ce qui arrivera car il n'y a pas d'autre voie. Faites attention, nos intuitions s'avèrent très souvent vraies et se révèlent sévèrement opératives dans le temps... Les occidentalistes vous abandonneront. Ils ont un autre projet que celui de votre Europe. Ce sont aujourd'hui des agents au service des états-unis.

Nous choisissons la voie eurasiste de l'axe Paris-Berlin-Moscou. Vous choisirez la voie occidentaliste de l'axe Paris-Kiev-Washington. C'est votre destin d'indécis qui veut certes faire l'Europe, mais une Europe personnelle et privée qui restera imaginaire et utopique.

Les êtres bornés aux théories spéculatives et dogmatiques sont des enfants capricieux qui finissent toujours esseulés à jouer seuls.

Thomas Ferrier, tant qu'il ne s’intéresse pas à l'Eurasisme comme « nouvelle tradition européenne supérieure » et « littérature de combat prophétique » poursuivant le concept de Rome comme centre spirituel et civilisationnel ne peut prétendre à la sincérité. S'arrêter au mot « Eurasisme » est cette épreuve que nous avons initiatiquement imposée aux grands européens d'Occident pour qu'ils retrouvent le chemin du plus grand Nord.

Nous autres, eurasistes, avons porté allégeance à l'Empire eurasiatique de la Fin et à la Troisième Rome car nous sommes de grands européens, des fidèles d'Amour à Notre Dame d'Europe.

Et nous deviendrons, à terme, des ennemis, pour le moins des adversaires. Ce que nous ne souhaitons nullement.

L'Occidentalisme finira par se replier sur lui-même, se durcir et devenir agressif de ne pas reconnaître et rencontrer l'Eurasisme sur un terrain d’entente multipolaire comme le centre de commandement de la plus grande Europe et d'une géopolitique transcendantale ; qu'ils ignorent également comme ils ignorent les traditions européennes souterraines des plus grandes profondeurs de l'être fondamental européen de la Sibérie au Finistère.

Quand on ne possède pas d'identité métapolitique, pas de littérature, pas de poésie, pas d'esthétique, pas d'ésotérisme et que notre spiritualité est typiquement new... On ne peut que devenir agressif pour gagner, pour vendre. Et les occidentalistes le sont et le seront de plus en plus, et plus ils seront à découvert, plus ils le seront encore. C'est la course à l’échalote. Peut-être même le sont-ils depuis le début ?... que l'Europe refuse leurs avances pour qu'ils jouent un rôle, et sans doute avons-nous eu tord de leur donner du crédit par sympathie, camaraderie et fraternité.

En rejetant l'Eurasisme c'est toute une littérature de combat, abyssalement européenne, c'est l'Europe elle-même qu'ils rejettent finalement. On ne peut pas être fidèle et amoureux à la fois de l'Occident et de l'Europe.

Quoiqu'il en soit des intentions occidentalistes, le respect que nous leur accordions de bonne grâce n'est jamais rendu en retour ; mais que les occidentalistes ne se voient pas plus grands qui ne le sont. Désormais, ils ne peuvent plus se cacher derrière l'européanisme.

Les semaines et mois à venir vont devenir intéressants, les contradictions et schizophrénies occidentalistes vont être de plus en plus exposées et ça ne va pas leur plaire.

Que vont-ils faire ?

Ils vont troller et clasher, c'est tout ce qu'ils savent faire, même s'ils s'en défendent et prétendent se défendre, c'est toujours comme cela qu'ils ont fonctionné. Nous autres ne les avons jamais attaqué. Il y a déjà cinq ans et plus que nous leur demandons fraternellement de s’intéresser à l'Eurasisme et de nous répondre à ce sujet. Nous avons vu venir le mouvement occidentaliste et la tendance prométhéenne alors que les intellectuels européanistes évitent le sujet. Cette « demande » est restée lettre morte alors que ceux-ci n'avaient rien d'autre à faire. Cet acte manqué est un manquement d'Honneur et Fidélité à l'idée de plus grande Europe. Rien d'autre.

Nous espérons nous tromper et que le dialogue sera possible demain mais nous en doutons fortement...

Les occidentalistes vous feront dire ce que vous ne dites pas et vous éprouverez toujours plus de difficultés à vous en défendre, contraint et forcé de vous aligner sur les positions occidentalistes et prométhéennes pour continuer à faire exister l'idée d'une utopie qui ne se réalisera jamais, sans même laissé une trace dans le monde des idées ; idéaliste et idéale. Mais rien ne l'est. Nous n'avons jamais préconisé un copier/coller de l'eurasisme russe. Nous avons même proposé tout à fait autre chose : le développement d'un eurasisme européen pour, précisément, pouvoir dialoguer avec les avants-gardes russes.

Nous, nous ne voulons pas que la grande Europe reste une utopie ou devienne une parodie globaliste.

Nous sommes des hommes libres de penser l'Europe car nous sommes eurasistes et des européens authentiques. L'Eurasisme et la « multipolarité » offrent cette liberté. L'Occidentalisme et l' « unipolarité » ne l'offre pas. Et l'Eurasisme a d'ors et déjà imprimé sa marque profondément dans la plus grande Histoire. Il est en train de le faire et, aveuglez par l'hydre occidentaliste, vous ne le voyez pas.

Il est assez arrogant d'opposer le néant français à une œuvre métapolitique européenne dont Parvulesco a prophétisé l'avènement. Pas parce qu'il était « prophète » au sens théologique ou ésotérique comme ses écrits pourraient nous le laisser penser. Mais parce qu'il était authentiquement militant et prophète et qu'il continuait le « grand œuvre » d'autres « grands européens » avant lui.

Qu'avez-vous à nous dire au sujet du concept absolu « Jean Parvulesco » ?

Allez-vous salir sa mémoire ?

***

Le conflit russo-ukrainien est le début de la fin de la Fin de l'Histoire que seuls les pseudo-intellectuels français ne voient ou ne veulent pas voir...

Entre Parvulesco, Faye, Steuckers, Douguine, pour ne citer qu'eux, dont la lecture croisée est fondamentale et essentielle quand on prétend « penser vivement l'Europe », il y a tout de même de quoi dégager l'idée métapolitique d'une forme « Eurasisme européen » altier et nécessaire, apte à répondre, dialoguer et débattre avec l'Eurasisme russe qui dépasse amplement ses frontières. On ne peut pas « penser l'Europe » à partir d'un seul penseur, ou d'un seul vecteur. Vous n'avez que Faye, et encore, vous avez ce que vous voulez bien faire dire à Faye. Votre pensée est trop petitement politique et trop assurément historique que pour penser l'Europe ; épique et poétique, des nouveaux prophètes et terroristes métapolitiques.

Les penseurs européanistes français pensent l'Europe comme les néo-souverainistes pensent la France et comme les occidentalistes sont volontairement incapables de penser l'Europe sans tenir la main de papa Occident, ce sont de petits enfants métapolitiques qui veulent jouer dans la cour des grands et qui pleurent dés qu'ils ramassent le moindre coup. Ils jouent de sentimentalisme et sont des pleurnichards idéologiques qui réclament aux États-Unis la puissance qu'ils n'ont pas. Cette même « puissance » qui viole leur mère et dont ils sont les bâtards. Cette naïveté de leurs petits genoux en sang et de leur questionnement identitaire est touchante, mais après les avoir soigné et câliné, leur avoir préparé un goûté, raconté une histoire et mis au lit, pourrons-nous passer aux choses sérieuses et ne pas devoir répéter éternellement ce qu'ils refusent de reconnaître ni n'apprendront à l'école ; et ne peuvent donc rien en déduire, avant qu'ils ne s'endorment et rêvent des écrans superposés du spectacle cybernétique de la marchandise jusqu'à leur éclatement définitif dans le réseau ?

Ils nous demandent de leur conter une histoire que nous connaissons par cœur, nous le faisons, mais ils refusent d'ouvrir le grand livre Europe. Nous pensons qu'ils sont assez grands pour apprendre à lire seuls désormais, qu'ils arrêtent de nous réclamer une dernière petite histoire, qu'ils continuent de rêver et apprennent à se lever tout seul... Comme des grands.

D'ailleurs, vous pressentez vous-même l’ « altérité nécessaire » de l'occidentalisme et de l'eurasisme mais n'arrivez pas à franchir le gué pour des raisons vaguement néo-païennes et de ce défaut de l’intellectualisme français qui est de penser que vous êtes le seul à penser et avoir (presque) toujours raison – rien à envier à un Soral ou un Ozon sur ce point – vous entraîne à ne plus penser l'Europe mais l'idée que vous vous en faite.

C'est la grande maladie des penseurs français.

Douguine est immunisé contre cette maladie de l’intellectualisme et d'un certain parisianisme mental, il a tendu la main aux penseurs français le plus longtemps qu'il fut possible... Il n'est pas étonnant qu'il ne s’intéresse plus à la France. Tandis que les réseaux eurasistes s'étendent, l'européanisme français reste confidentiel et confiné au néo-occidentalisme.

Les « intellectuels » auront mis cinq ans à regarder timidement, à identifier maladroitement l'occidentalisme... Cinq ans ! Combien d'années encore pour l'introduire dans leur histoire très personnel des idées ? Et combien d'années encore pour prendre conscience qu'il faut le raisonner ou l'arraisonner, l'affronter fraternellement, avant de devoir le combattre sauvagement ?

Charité bien ordonnée commence par soi-même.

Avant de critiquer l' « Eurasisme », toute chose que vous n'avez pas compris, que les français ne connaissent que par la rumeur, allez jusqu'au bout de la critique du néo-occidentalisme et de la subversion prométhéenne au lieu d'éluder la question de ces renversements dialectiques comme vous le faites dans cet audio à bras raccourcis montés sur des petits pieds qui ne vous mène pas très loin alors que vous avez les moyens d'un retour sur vous-même et d'une remise-en-question de cette nouvelle droite alternative... Vous qui parlez de courage et de prendre des risques, nous ne comprenons pas quel risque avez-vous pris ici ?... Et nous nous doutons de ce qui suivra, c'est-à-dire rien. Pour nous, des attaques occidentalistes, on s'en doute.

Il ne se passera rien.

Pas plus que vous – la Droite européenne – n'avez collectivement et frontalement engager une lutte métapolitique à mort contre le « camp national » et la subversion néo-souverainiste qu'il abrite, vous n'engagerez un combat contre le néo-occidentalisme. Le néo-occidentalisme est diamétralement opposé à l'européanisme d'Evola, de Parvulesco, de Venner ou encore de Faye, ce qui n'est pas le cas de l'Eurasisme qui est son avant-garde silencieuse et disciplinée que vous vous permettez de mépriser, de dénigrer...

Mais, encore une fois, pour se permettre d'être dans l'invective, il faudrait avoir quelque chose à opposer à l'Eurasisme. Hors, vous n'avez rien. Gardez-vous d'invectives stériles et infécondes, elles n'impressionnent personne et ne servent pas les idées européennes. Vous êtes doublement perdant, sur toute la ligne, de par votre ralliement par défaut à l'occidentalisme et votre hostilité à l'eurasisme.

***

Que Faye n'aimait pas Douguine ; puisque c'est votre seul argument, ne démontre strictement rien.

L'avait-il seulement lu ?

Nous en doutons.

Nous y voyons plus un transfert de griefs qu'il pouvait y avoir entre lui et de Benoist (et contre le « tiersmondisme » d'une manière générale) qu'un rejet de Douguine lui-même. Si Faye avait rencontré Douguine, l'histoire ce serait peut-être passée autrement. Nous sentons cette « intuition eurasiste » chez Faye mais nous éviterons de lui faire dire ce qu'il ne disait pas.

Quoiqu'il en soit, le fait que Faye, qui aurait voulu finir ces jours en Russie, se méfiait de Douguine (et par extension de l'Eurasisme) – beaucoup plus proche de l'archéofuturisme que ne le sera jamais le prométhéisme –, ne prouve rien, ne discrédite pas la perspective eurasiste qui n'est pas très différente de la perspective euro-sibérienne.

Les différentes pensées européennes nationales, isolées les unes des autres, sont par définition imparfaites et il faut en faire la synthèse pour convenir à toutes parties prenantes dans la défense de l'Europe, selon leurs intérêts respectifs et respectables.

Se priver des eurasistes qui ont l'Europe et l' « Empire au cœur » dans un moment aussi critique pour les idées européennes serait une grave erreur, une faute métapolitique.

N'insultez plus gratuitement Douguine et les eurasistes, soyez précis sur ce que vous auriez à lui reprocher et à nous reprocher, ou n'en parlez plus, surtout pour ne rien dire, car vous ne savez pas vous-même ce que vous avez à lui reprocher autrement que vous n'êtes pas lui et qu'il n'est pas vous, vous butez systématiquement sur la question. Tout dans l'Eurasisme reste pour vous un mystère. Et ça le restera. Avez-vous lu Abellio cher Thomas ?

Camper sur ses positions nationalistes dans l'immobilité métapolitique profite systématiquement à l'inertie, et ce, de manière systémique, au statu-quo. D'autant que nous ne sommes pas certains que les penseurs français européistes fondamentalistes ou européanistes dogmatiques soient en position d'imposer quoique cela soit à la Russie et au reste de l'Europe...

Et il serait peut-être temps de s'adresser à l'Allemagne, d'expliquer aux européanistes français que la France doit s’ « intégrer » à l'Allemagne. Vous découvrirez alors que les néo-occidentalistes restent très nationalistes et souverainistes dans l'esprit, leur soumission inconsciente aux États-Unis, à leur Occident imaginaire, n'a d'égal que leur incompréhension fondamentale du concept d'imperium. Ils ne sont pas davantage romains qu'ils ne sont européens, de petits occidentaux sans ambition autre que d'être dans le sens de la fin de l'Histoire, une ambition de feuille morte.

Faire de Faye un « penseur occidentaliste » est une forfaiture idéologique sur laquelle nous ne reviendront pas ici, nous exposerons cette forfaiture ailleurs, à travers une lecture croisée de Faye et Parvulesco qui pourrait en surprendre plus d'uns. Steuckers reste positivement critique de l'Eurasisme mais peut être considérer, à bien des égards, comme un penseur sinon « eurasiste » : euro-sibérien, au même titre que Faye.

Limiter une pensée sur la base d'une terminologie qui déplaît est, d'un point de vue intellectuel, médiocre, et confine à un orgueil mal-placé.

En réalité, vous n'avez rien à opposer à l'Eurasisme, ce pourquoi vous n'avez pas le choix d'être ou de rester évasif sur la question. Quand on pense sincèrement et sérieusement l'Europe on pense l'occidentalisme et l'eurasisme simultanément, nous dirions même : synchroniquement. Occidentalisme et Eurasisme sont comme l'aile gauche et l'aile droite de l'Européanisme. Se sentir obligé de dire qu'occidentalisme et eurasisme ne veulent rien dire, pour se rassurer, dénote un doute. Vous avez raison d'en douter, occidentalisme et eurasisme veulent tout dire, absolument tout. Si les deux grandes orientations européanistes ne veulent rien dire, nous nous demandons qu'est-ce qui veut dire quelque chose quand on pense l'Europe ?...

La pensée européenne monomaniaque et autistique ne mène nul part.

Nous autres, eurasistes, ne nions pas l'occidentalisme et y prenons notre part. Nous sommes, en tant qu'européens et qu'occidentaux, des penseurs « occidentalistes » et des « prométhéens », mais d'un tout autre Ordre que les occidentalistes et que les « archéo-progressistes » tels qui se présentent.

Tout n'est pas tout noir ou tout blanc, certes, nous l'admettons volontiers, et il y a des choses à prendre dans l'occidentalisme et dans le prométhéisme, qui sont comprises et intégrées dans l'Eurasisme depuis Parvulesco (que l'on pourra difficilement confondre en « complotisme » et « tiers-mondisme »). Notre cher Jean, dont toutes les droites de la trahison en mouvement de subversion n'osent prononcer le nom, et c'est bien à cela qu'on les reconnaît.

« Notre honneur, je viens de le dire, s'appelle recommencement. A condition, toutefois, que l'on eût compris que tout ce qui revient est autre. »

***

L'Eurasisme repose sur une œuvre qui a le mérite d'exister, à partir de laquelle nous pouvons nous projeter, qui permet de développer des méthodes et des stratégies autres que le « gramscisme de Droite » ; qui lui non plus ne mène nul part, qui permet de s'inscrire en manifeste et doctrine, de se rassembler sous une bannière, de revêtir une esthétique de combat, de réenchanter les idées politiques européennes, et qui est sans équivalent à l'Ouest.

Si comparaison n'est pas raison : on ne peut comparer que ce qui est comparable, cher Thomas.

Nous attendons donc une œuvre strictement européaniste qui exclurait définitivement l'eurasisme par un argumentaire infaillible et une « volonté de puissance » qui plierait la Russie à cette volonté supérieure, une œuvre que vous tardez à exprimer sous la forme d'une littérature de combat aussi vaste que la littérature fondamentalement eurasiste, qu'elle le soit directement ou indirectement, explicitement ou implicitement... « Lire entre les lignes » n'est pas votre fort, malgré votre intelligence certaine que nous ne remettons nullement en question.

Si vous étiez davantage curieux et attentifs aux mouvements métapolitiques des avants-gardes européennes et du réseau eurasiste international vous remarqueriez que l'Eurasisme gagne du terrain et rallient des forces desquelles on ne peut pas se priver...

En attendant, interdire l'accès à l'Eurasisme aux jeunes européens, sous des prétextes fallacieux et des pinailles terminologiques excessives, c'est ouvrir le champ à l'occidentalisme sans proposer d'autres voies d'exploration, ce qui, d'un point de vue intellectuel, est condamnable. Nous ne rejetons aucune critiques de l'eurasisme pourvues que celles-ci soient motivées et nous en aurions nous-mêmes à formuler.

Les européens sont des hommes libres qui refusent qu'on leur interdise de s’intéresser, d'être curieux, d'orientations et de perspectives métapolitiques qui ne sont pas moins européennes que vos idées qui supportent un occidentalisme sans contradiction alors qu'elles se refusent à découvrir de nouveaux horizons.

Notre seul intérêt est la grande Europe et chacun prendra la responsabilité des névroses personnelles qui lui font obstacle puisque le problème est ici davantage psychologique qu'il n'est métapolitique.

***

Tous ceux qui s'affirment européens, européistes ou européanistes, mais qui n'ont aucun recul critique sur l'occidentalisme (et qui ne voit pas une certaine subversion dans le prométhéisme), sont des pitres ou des cuistres, au choix. Vous n'en avez rien à faire de l'Europe et de la « formation imaginal du futur ».

La Droite européenne, de tendance néo-païenne, joue avec le feu de Prométhée.

Apparemment, l'Europe passe toujours après les passions françaises, la « civilisation occidentale » et le « monde blanc ». Mort de la tragédie et naissance de la comédie. Les « identitaires » sont les chroniqueurs de la nécrologie française et européenne. Une pensée de croque-mort, de mort-vivant, de zombie.

La Droite va donc passer du néo-souverainisme (des années dissidences) au néo-occidentalisme (des années décisives), d'une soumission l'autre, ça change la couleur des costumes, pas la texture de la soumission au statu-quo. Dans les deux cas les États-Unis peuvent dormir tranquille, sur leurs grandes oreilles, dans les beaux draps de l'idéologie française qui ne change pas de tissu qu'elle soit « de gauche » ou « de droite », dollar blanc et blanc dollar : du wokisme au prométhéisme sans transition.

Voulant rester neutre ou penser l'Europe seule comme les souverainistes pensent la France seule, on s'enferme dans cette inertie qui profite au statu-quo, c'est comme un bug informatique dans le logiciel européaniste qui charge dans le vide : il faut relancer le programme.

Quand on pense l'Europe, la question des États-Unis et celle de la Russie ; et aussi celle de l'Allemagne dont il n'est que rarement question dans cette perspective européenne, viennent directement sur le tapis descendant, soit on regarde plutôt vers l'Ouest outre-atlantique, soit plutôt vers l'Est continental, c'est inévitable, on ne peut pas faire l'impasse de cette question résolument géopolitique. C'est LA question.

Et bien évidement qu'il y a trahison.

Le pseudo-empire étasunien, avec l'appui du Commonwealth et du réseau Echelon, ne défend que ses intérêts « anglo-saxons » et « judéo-protestants » ; il n'est pas notre allié. L'histoire européenne est l'éternelle histoire d'une confrontation entre la France et l’Angleterre si nous voulons bien y regarder de plus près. Si les États-Unis ne sont pas notre « ennemi » au sens que cet « empire » fût fondé par des européens, il n'en reste pas moins notre « adversaire » sur le plan géopolitique. Nous possédons suffisamment de preuves et autres faisceaux d'indices pour accuser les États-Unis de subversion contre l'Europe américanisée jusqu'au trognon.

De quelles menaces que nous ne pourrions nous-mêmes écarter, ou desquelles elle nous inonde, nous protégerait cette « Troisième Rome parodique » de l' « Empire du non-être » de l'autre côté de l'Atlantique ?

Les États-Unis mènent une guerre de positionnement, stratégique et géopolitique, économique et culturelle, cybernétique et spirituelle, à l'Europe, que cela soit par le droit international ou militairement, dans des manœuvres explicites que les occidentalistes nomment pudiquement de séduction, la bonne blague du « soft power » et autres douceurs américaines... Les origines européennes du peuple américain ne peuvent le justifier ni même le minimiser. Ne plus le dire ou affirmer que la main mise des États-Unis sur l'Europe serait secondaire, voire que c'est affirmation est carrément fausse, est une trahison politique. Le parapluie étasunien est une menace qui plane au-dessus de nos têtes davantage qu'il nous protège. La puissance du globalisme c'est l'hyper-puissance étasunienne. Le bras armé du globalisme c'est le Pentagone et l'OTAN. Qui va dire le contraire ?

Les États-Unis commettent cette erreur de pousser la Russie dans les bras de la Chine. La seule chose qui pourrait écarter la menace chinoise est de « faire l'Europe ». Les États-Unis ont vu à court terme en soutenant Zelenski pour déstabiliser l'Europe et la Russie. Et la Russie ; le nouvel axe Moscou-Pékin-Théhéran qui se dessine, a fait ce qu'elle avait faire, penser que Poutine a commit une erreur est une ixième confusion néo-occidentaliste qui n'entendent pas les nouvelles règles multipolaires du Grand Échiquier et d'un Grand Jeu géopolitiques que l'Occident est en train de perdre, sur le moyen-long terme.

Pourquoi les occidentalistes ne vont-ils pas construire leur « rêve américain » de « civilisation occidentale judéo-chétienne » et de « monde blanc » aux États-Unis plutôt que se rapprocher de la nouvelle Russie ?... c'est assez étrange que pour le souligner une ixième fois.

L'Européanisme est notre grande famille métapolitique dont l'occidentalisme ; le regard vers l'Ouest, et l'eurasisme ; le regard vers l'Est, sont, dans les faits, les deux grandes orientations. On peut le nier mais les faits sont têtus, le conflit russo-ukrainien nous le montre, la « neutralité métapolitique axiologique » ne fonctionne pas et la géopolitique transcendantale commande.

Parlez d'autre chose que d'Europe, de votre nombril, par exemple, puisqu'il n'y a que ça qui vous intéresse et qui intéresse vos petites communautés de souscripteurs et de consommateurs « occidentalistes » qui sont aussi européanistes que nous sommes rabbins. Et nous ne nous adressons pas spécifiquement à « Thomas Ferrier » ici. Nous pensons à ces gens qui n'ont que Europe et Civilisation à la bouche pour nous vendre l'anti-civilisation des « États-Unis ». Nous n'en voulons pas. Leur vision du monde n'est pas inférieur à la notre, elle est autre, mais il n'y a plus personne à convaincre ici. Que ne savons-nous pas au sujet des États-Unis que nous ne devrions savoir ? L' « état profond » globaliste ne veut pas d'une Europe européenne. Qu'ils – les occidentalistes – essayent de se convaincre eux-mêmes du bien fondé métapolitique de leur choix qui n'apporte rien de nouveau (mais qu'ils ne cachent pas les autres voies et, surtout, ne les sous-estime pas). Rien de neuf. La Droite identitaire et alternative essaye de réinventer la Droite progressiste et libérale à l'extrême-centre du globalisme, rien de plus négativement conservateur que cette démarche.

Qu'est-ce que l'occidentalisme apporte aux idées européennes qu'il ne lui a déjà enlevé ?

***

« Contrairement à ce que proclament les évolutionnistes, toute irruption dans l’histoire d’une nouvelle technologie est un signe direct de l’affaiblissement des connaissances humaines. Plus l’homme est intelligent, et moins il connaît. Et c’est même parce qu’il connaît de moins en moins, du fait de l’éloignement progressif et historique des origines de sa création, que son intelligence analytique se complexifie afin de pouvoir reproduire des phénomènes qu’il savait contrôler auparavant par d’autres moyens que technologiques : des moyens cognitifs et spirituels. L’invention de la roue – et de la charrette – ne prouve rien d’autre le fait que l’homme était alors devenu suffisamment moderne pour ne plus savoir se déplacer autrement que par des moyens matériels. » Laurent James, L'Atlantide contre l'Atlantisme, Parousia

Nous ne connaissons qu'un eurasiste français, c'est Laurent James.

L'Eurasisme ça n'est pas être pro russe, éditer Douguine, l'avoir préfacé ou en avoir vaguement parlé il y a dix ans.

Et Thomas Ferrier sera d'accord avec nous pour dire que l'eurasisme ne gêne aucunement l'européanisme ? Sinon il faut nous dire en quoi quelque chose qui n'existe pas vous dérange...

Nous ferons encore quelques efforts pour tendre la main, mais pas davantage, la métapolitique d'extrême-droite et le gramscisme pour adolescents ne nous intéressent pas, la métapolitique ne se fait pas sur YouTube, X ou Telegram, en tout cas pas sans moyens algorithmiques et cybernétiques, sans une « volonté de puissance » autre que celle des mèmes de France : autre confusion des penseurs français qui s'excluent eux-mêmes des diplomaties souterraines et ne se parlent qu'à eux-mêmes en réalité.

Nous ne sommes pas responsables des soumissions dissidentes et souverainistes à la propagande « de bonne guerre » du Kremlin. Pas plus que nous sommes responsables des soumissions nonconformistes et occidentalistes à la propagande « de bonne guerre » de Washington...

Nous sommes militants et partisans du « monde multipolaire » – dans lequel l'Empire russe et l'Empire européen peuvent convenir d'être dans le même nid sans avoir la même tête –, nous n'avons rien à voir avec le produit français des dissidences vocifératrices dont nous avons été les premiers à dénoncer le complotisme maladif. Ça ne sont pas des « eurasistes » qui insultent tous les jours Thomas Ferrier, se sont des dissidents et des souverainistes, demain les occidentalistes dogmatiques...

***

« L’affrontement entre la thalassocratie anglaise et le continentalisme russe débute dès les premières conquêtes de Nicolas I, qui règna de 1825 à 1855 et consolida les conquêtes d’Alexandre I dans le Caucase, tout en avançant profondément dans les steppes du Kazakhstan, entre 1846 et 1853. Nicolas I désenclave également la Mer Noire, en fait un lac russe: alarmée, l’Angleterre fait signer une convention internationale en 1841, interdisant le franchissement des détroits pour tout navire de guerre non turc. Elle avait soutenu le Sultan contre le Pacha d’Égypte, Mehmet Ali, appuyé par la France. En 1838, elle s’installe à Aden, position stratégique clef dans l’Océan Indien et à la sortie de la Mer Rouge. C’est le début d’une série de conquêtes territoriales, en réponse aux avancées russes dans le Kazakhstan actuel : sont ainsi absorbés dans l’Empire thalassocratique anglais, le Baloutchistan en 1876 et la Birmanie intérieure en 1886. Pour contrer les Russes au nord de l’Himalaya, une expédition est même lancée en direction du Tibet en 1903.

Dans ce contexte, la Guerre de Crimée (1853-1855), suivie du Traité de Paris (1856), revêt une importance toute particulière. L’Angleterre entraîne la France de Napoléon III et le Piémont-Sardaigne dans une guerre en Mer Noire pour soutenir l’Empire ottoman moribond que la Russie s’apprête à absorber. Les intellectuels russes, à la suite de cette guerre perdue, vont cultiver systématiquement une méfiance à l’égard de l’Occident, posé comme libéral, “dégénéré” et “sénescent”, sans pour autant abandonner, dans les cinq dernières décennies du XIX° leur eurasisme indo-européanisant: l’obsession du danger “mongol”, qualifié de “panmongoliste”, demeure intacte. L’Orient de ces intellectuels orthodoxes et slavophiles est russe et byzantin, les référents demeurent donc de matrice grecque-chrétienne et européenne. Dans ce contexte, Vladimir Soloviev prophétise une future nouvelle invasion “mongole” en 1894, à laquelle la Russie devra faire face sans pouvoir compter sur un Occident décadent, prêt à trahir son européanité. Neuf ans plus tard, la défaite russe de Tchouchima laisse entrevoir que cette prophétie était juste, du moins partiellement.» Robert Steuckers, Eurasisme et atlantisme: quelques réflexions intemporelles et impertinentes, L’affrontement entre l’Empire continental des Tsars et l’Empire maritime des Britanniques, Le blog de Robert Steucker

Occidentalisme et Eurasisme sont des altérités métapolitiques nécessaires, c'est de leur désaccord et synthèse que peut naître une Quatrième théorie politique multipolaire européenne.

L' « Européanisme » est une boussole qui impose une orientation sans issue dont elle ne peut par définition indiquer la direction pour en sortir, ce qui est problématique dans une maison en feu.

Les aiguilles s'affolent, le nord magnétique des idées européennes bascule.

Nous allons traduire ce que Thomas Ferrier nomme d' « européanisme 2.0 », ça n'est ni plus ni moins que l'occidentalisme. Un occidentalisme par défaut, mais un occidentalisme quand même. Cela se vérifiera dans le temps. Sans le recours métapolitique extérieur à l'Eurasisme de contradiction c'est le destin de l'européanisme de se confondre de plus en plus avec l'occidentalisme. Quand on ne choisit pas c'est l'Histoire qui choisit pour vous.

Vous n'avez pas voulu de l'Eurasisme, vous aurez l'Occidentalisme !

Le commentaire d'actualité et l'analyse politique sont insuffisants pour impulser une révolution métapolitique, fonder un grand « isme » et un grand Parti européen. L'Occidentalisme joue du même « flou artistique » que les influenceurs et créateurs de contenus journalistiques et idéologiques – exagérément qualifier de « culturels » – et le Prométhéisme reste l'angle mort de la critique sommaire de l'Occidentalisme que vous entamez ici. Qu'il vous faudra poursuivre jusqu'au bout.

Nous attendrons donc une équivalence purement européenne et justifiée pour pouvoir développer davantage nos propos et, en attendant cette œuvre, nous restons « eurasistes » à défaut de pouvoir rencontrer l'altérité qui manque à notre dialectique esseulée. Nous ferons la même remarque aux occidentalistes dont la pensée virtualiste et artificielle ne repose sur aucune œuvre métapolitique dédiée.

Il y a ce qu'on veut et ce qu'on peut : les moyens qu'on se donne ou que l'on fantasme.

Les récupérations et recyclages occidentalistes ne font pas une littérature de combat originale et principielle.

L'Eurasisme se donne les moyens métapolitiques et esthétiques, philosophiques et métaphysiques, pour combattre le globalisme dans tous ses travestissements et subversions, ce que nous ne trouvons nullement dans un quelconque « européanisme » incapable d'identifié et de définir le travestissement occidentaliste et la subversion prométhéenne – qui ne sont autre qu'un alter-globalisme. Tout va se justifier et se vérifier en temps voulu car ça n'est qu'une question de temps.

Premièrement, la tendance néo-païenne de l'ex-Nouvelle Droite est injustifiable du point de vue de la Tradition et c'est pour cela qu'elle est excessivement discrète sur les questions de « spiritualité » et de « religion ».

Deuxièmement, il n'existe pas de Douguine « européaniste ». Il y a un défaut d'incarnation. Car vous pouvez rejeter les idées de Douguine, et même pour d'excellents raisons, mais personne d’intellectuellement honnête ne peut nier qu'il est un des derniers « philosophes » vivants ?...

Nous aborderons, dans un prochain article, le problème du complotisme et de l'anticomplotisme (zététisme) de Droite, ce qu'il suppose de subversion et de non-dit. Car du complotisme « neo-souverainiste » à l'anticomplotisme « néo-occidentaliste » c'est la même impasse, la même maladie infantile, le même statu-quo qui s'exprime, qui nous éloigne de l'idée fondamentale et sacrale d'Europe européenne.

***

« Maintenant vient le temps de révéler la vérité, de dévoiler une essence spirituelle que les lèche-bottes ordinaires définissent comme de l' « extrémisme politique ». Nous les avons embrouillés, changeant les registres de nos sympathies politiques, la couleur de nos héros, passant du chaud au froid, du droitisme au gauchisme et inversement. Tout cela n'était qu'une préparation intellectuelle, une sorte de réchauffement idéologique.

Nous avons effrayé et séduit à la fois l'extrême droite et l’extrême gauche, et maintenant toutes deux ont perdu leurs lignes directrices, toutes deux ont été attirées hors des sentiers battus. C'est merveilleux. Comme le grand Evgueni Golovin aimait à le répéter : « Celui qui marche face au jour ne doit pas craindre la nuit ». Il n'y a rien de plus agréable que de sentir le sol se dérober sous vos pieds. C'est la première expérience de vol. Cela tuera la vermine. Cela endurcira les anges.

Qui sommes-nous en réalité ? Ceux dont le visage menaçant apparaît plus clairement, jour après jour, derrière le courant politique radical paradoxal qui répond au nom effrayant de national-bolchévisme ?

Aujourd'hui il est possible de répondre à cette question sans équivoques ni définitions évasives. Cependant, avec cette fin en vue, il est nécessaire de faire une brève digression dans l'histoire de l'esprit.

L’humanité a toujours eu deux types de spiritualité, deux votes – la « Voie de la Main Droite » et la « Voie de la Main Gauche ».

La première est caractérisée par une attitude conciliant envers le monde environnant qui est vu comme harmonie, équilibre, bien, paix. Tout le mal est considéré comme un cas particulier, une déviation par rapport à la norme, quelque chose d'inessentiel, de passager, sans raisons transcendantales profondes. La Voie de la Main Droite est aussi appelée la « Voie du Lait ». Elle ne blesse pas la personne, elle la préserve de toute expérience radicale, de l'immersion dans la souffrance, du cauchemar de la vie. C'est une fausse voie. Elle conduit à un rêve. Celui qui la suit n'arrive nulle part.

La seconde voie, la « Voie de la Main Gauche », voit tout selon une perspective inverse. Pas de tranquillité laiteuse, mais une sombre souffrance ; pas de calme silencieux, mais le drame torturant et ardent de la vie déchirée. C'est la « Voie du Vin ». Elle est destructrice, terrible, ne connaît que la colère et la violence. Pour celui qui suit cette voie, toute la réalité est perçue comme un enfer, comme un exil ontologique, une torture, une immersion au cœur de quelque catastrophe inconcevable tombée des hauteurs des cieux.

Dans la première voie tout semble bon, dans la seconde tout parait funeste. Cette voie est monstrueusement difficile, mais seule cette voie est vraie. Celui qui la suit trouvera gloire et immortalité. Celui qui l'endurera conquerra et recevra la récompense, qui est plus élevée que la vie.

Celui qui suit la « Voie de la Main Gauche » sait qu'un jour l’emprisonnement prendra fin. La prison de la matière disparaîtra, se transformant en cité céleste. Les chaînes de l'initié préparent passionnément un moment désiré, le moment de la Fin, le triomphe de la libération totale.

Ces deux voies ne sont pas deux traditions religieuses différentes. Les deux sont possibles dans toutes les religions, dans toutes les confessions, toutes les Églises. Il n'y a pas de contradiction externe entre elles. Elles font appel aux traits les plus intimes d'une personne, à son essence secrète. Ces voies ne peuvent être choisies. Ce sont elles qui choisissent une personne, comme une victime, comme un serviteur, comme un outil, un instrument.

La Voie de la Main Gauche est appelée « gnose », « connaissance ». Elle est amère, en tant que connaissance elle engendre la douleur et froide tragédie. Jadis, dans l'Antiquité, quand l'Humanité attachait encore une signification décisive aux aspects spirituels, les gnostiques développèrent leurs théories à un niveau philosophique, comme une doctrine, comme des mystères cosmologiques, comme un culte. Graduellement les êtres se dégradèrent, cessèrent de prêter attention au royaume de la pensée, tombèrent dans la physiologie, dans la recherche de la vie privée, de la vie personnelle. Mais les gnostiques ne disparurent pas. Ils transférèrent le débat au niveau des choses compréhensibles par les humains modernes et ordinaires. L'un deux proclama les slogans de la « justice sociale », développa les théories de la lutte des classes, le communisme. Le « mystère de la Pistis Sophia » devint la « conscience de classe », la « lutte contre le Démiurge mauvais, créateur du monde damné », prit la caractère d'une bataille sociale. Les fils de l'ancienne connaissance conduisirent Marx, Netchaïev, Lénine, Staline, Mao, Che Guevrara... Le Vin de la révolution socialiste, le plaisir de la révolte contre les forces du destin, la passion furieuse et sacrée de la destruction totale de tout ce qui est sombre pour l'amour de trouver une nouvelle Lumière non-terrestre...

D'autres opposèrent à la médiocrité l'énergie secrète de la race, le murmure du sang. Ils érigèrent les lois de la pureté et de la nouvelle sacralité, proclamèrent le retour à l'Age d'Or, le Grand Retour contre le mélange, la dégradation. Nietzsche, Heidegger, Evola, Hitler, Mussolini dissimulèrent la volonté gnostique dans des doctrines raciales nationales.

Il est vrai que les communistes n'avaient pas d’intérêt particulier pour les travailleurs, ni Hitler pour les Allemands. Mais ce n'était aucunement dû à leur cynisme. Tous deux étaient submergés par une aspiration plus profonde, plus ancienne, plus absolue – l’esprit gnostique ordinaire, la secrète et terrible Lumière de la Voie de la Main Gauche. Ni travailleurs, ni aryens... C'est un cheval d'une autre couleur.

Des personnalités créatrices invoquèrent la Voie de la Main Gauche sur le chemin de la gnose ils balancèrent entre le « rouge » et le « noir », le « blanc » et le « brun », se ruèrent dans des recherches spirituelles. Troublés par les doctrines politiques, allant vers les extrêmes, incapables d'exprimer clairement les contours métaphysiques de leur vision, les artistes, de Shakespeare à Artaud, de Michel-Ange à Marc Eemans, des troubadours à André Breton, se nourrissent du vin secret de la souffrance, imprégnèrent avidement la société, les passions, les sectes et les confréries occultes avec les fragments épars de la terrible doctrine qui vous prive de la possibilité de sourire. Les Chevaliers du Temple, Dante, Lautréamont... Ils ne souriaient jamais. C'est le signe de l'élection particulière, la trace de la monstrueuse expérience qui était commune à tous les « voyageurs de la Voie de la Main Gauche ». Un gnostique survole notre monde avec un regard sévère. Le même regard qu'avaient ses précurseurs, maillons d'une ancienne chaîne des élus, choisis par l'Horreur. La marque répugnante lui est visible. L'Occident perdu dans sa psychose de consommation, l'Orient dégoûtant par sa lenteur d'esprit et son obéissance misérable. Un monde en train de se noyer, une planète touchant le fond.

« Dans les bosquets sous-marins la pensée est inutile et le geste s'interrompt. » (Evgueni Golovin.)

Mais le gnostique continuera à l’œuvre de la vie. Il n'abandonnera jamais. Ni aujourd'hui, ni demain. Au contraire, il a toutes les raisons de triompher intérieurement. N'avons-nous pas dit aux naïfs optimistes de la « Voie de la Main Droite » où leur excessive confiance ontologique les conduirait ? N'avons-nous pas prédit la dégradation de leur instinct créatif dans cette grotesque parodie, représentée par les conservateurs modernes qui se sont abandonnés à tout ce qui horrifiait leurs précurseurs les plus séduisants (Mais non moins hypocrites) deux mille ans auparavant ? Ils ne nous ont pas écoutés... Maintenant qu'ils ne s'en prennent qu'à eux-mêmes et qu'ils lisent les livres du New Age ou les manuels de marketing.

Nous n'avons abandonné personne ; nous n'avons rien oublié.

Nous n'avons pas été trompés par le changement du théâtre et des acteurs politiques.

Nous avons une très bonne mémoire, nous avons de très « long bras ».

Nous avons une très sévère tradition.

Labyrinthes de vie, spirales d'idées, tourbillons de colère... » Alexandre Douguine, Le prophète de l'eurasisme, Partie IV - Essais philosophiques, Le gnostique, pp. 217-220, Avatar éditions, Collection Heartland

***

Si Thomas Ferrier ne veut pas le faire, nous réconcilierons De Gaulle et Degrelle !

A bat l’État ! A bat la République ! A bat la Démocratie ! A bat le Globalisme !

A bat tous les extrêmes centres de la subversion !

Nous autres, eurasistes, cœurs sauvages et farouches de l'Empire eurasiatique de la Fin louvoyants dans la Nuit, n'avons peur de l'anarchie ni du chaos « toujours déjà présent » ; qui viendront férocement avec l'hiver aride et glacial d'un cycle affamé, car nous ne supportons aucune formes de travestissements et de parodies de l'Empire et de son Ordre.

Les loups ont faim, entendez-les hurlez au loin, sous la pleine lune du Minuit cosmique.

Les États-Unis ; les « européens d'Amérique », se révolteront contre le globalisme lorsque l'Europe renaîtra. Et nous reconnaîtrons nos frères.

Notre Phoenix a de très grandes ailes... de fer, il est de feu, et son ombre s'étend telle l'ombre d'un Soleil noir et invaincu.

« Honneur et Fidélité »

Vive la France!

Vive L'Europe!

Vive l'Empire!

Laurent Brunet

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |

23/02/2023

Qu’est-ce que le nationalisme-révolutionnaire ?

L’autoreprésentation a toujours joué un rôle fondamental dans la pensée politique, tout autant que la conception du monde des militants. Son rôle est notamment de motiver et de justifier l’idéologie, voire les convictions des activistes.

Jeune militant politique m’identifiant moi-même comme « NR », je propose ici l’ébauche d’une réflexion sur le « nationalisme-révolutionnaire », ébauche qui se veut à la fois la confirmation et le prolongement de la définition donnée par un de nos aînés, Christian Bouchet, et qui je l’espère aidera quelques-uns à mieux cerner un terme complexe et souvent mal connu.

Ici, j’essaierai donc de cerner les grandes lignes idéologiques d’une mouvance politique désignée par le terme de « nationalisme révolutionnaire ».

L’expression de « nationalisme-révolutionnaire » désigne, lorsqu’elle apparaît dans les années 1920 en Allemagne, un courant politique, et apparaît sous la forme de l’adjectif « nationalrevolutionäre ».

Ce terme désigne plus précisément un des courants de la Révolution Conservatrice, courant dans lequel se reconnaissent aussi bien Ernst Niekisch que Ernst Jünger. Il est très proche de ce qui pourrait être considéré comme une sous-catégorie de nationalisme-révolutionnaire, le national-bolchévisme, en allemand « nationalbolchevismus ».

Le terme de « nationalrevolutionäre » deviendra « nationalisme-révolutionnaire » lorsque cinquante ans plus tard, François Duprat fera passer les frontières à cette expression. Dans un article de 1976, il le décompose et définit ainsi chacun des composants de l’alliage du « nationalisme-révolutionnaire ».

« Nationalisme : pour nous, il s’agit de la volonté de libérer notre peuple de la subordination politique et économique qu’il subit et de redonner à notre nation sa grandeur passée.

Révolution : « nous voulons détruire non pas seulement une forme politique en place, mais les structures économiques et sociales et même mentales qui l’inspirent. Nous ne sommes donc pas des réformistes désireux d’améliorer quelque chose d’inamendable mais des révolutionnaires décidés à faire table rase de ces structures pour construire l’ordre nouveau anti-réactionnaire : notre combat est tourné vers l’avenir et non vers la reconstruction d’un mythique passé. »

Au-delà de la réappropriation du terme par François Duprat, le nationalisme-révolutionnaire a au moins cinq définitions possibles, qui sont ses expressions dans le temps et l’espace dans toute l’Europe et depuis sa naissance.

L’idée de définir le nationalisme-révolutionnaire comme un mouvement de libération paneuropéen est la première de ces définitions possibles. Se voulant à la fois un mouvement de libération national et social, selon une citation empruntée au parti communiste allemand des années 1930, le nationalisme-révolutionnaire serait une sorte de réplique européenne des dynamiques du panafricanisme ou du panarabisme, et qui s’inspirerait de certains régimes du Tiers Monde, dont le Baas syrien et le régime du colonel Kadhafi.

On peut aussi en faire l’analyse suivante, et qui sera notre deuxième définition : il s’agirait d’un nationalisme à l’origine français et classable à gauche. Ses origines remonteraient à Hébert, et plus généralement aux revendications des sans-culottes des années 1793-1794. Une généalogie peut être proposée jusqu’à nos jours, réunissant symboliquement des personnalités derrière lesquelles se sont constitués des mouvements: Après les hébertistes, Gracchus Babeuf, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon, Auguste Blanqui et ses épigones, des personnalités comme Jules Guesde et même Jean Jaurès, Maurice Barrès (dans sa jeunesse), Georges Sorel et Edouard Berth, ou encore Georges Valois puis dans l’entre-deux guerres des gens comme Charles Spinasse, Philippe Barrès ou Marcel Déat. Et enfin après-guerre, brièvement René Binet, et enfin François Duprat, Jean Thiriart et plus discrètement, Alain Soral.

Aussi, comme troisième définition, considérer cette idéologie comme un « centrisme radical», prônant à la fois des valeurs appartenant aux radicalités de gauche comme de droite, un mélange de conservatisme social, de lutte anticapitaliste et de nationalisme au sens littéral ( qui signifierait ici défendre la « Nation », que celle-ci soit assimilée à l’Etat-Nation, comme le pensait Duprat, ou encore à la Grande Europe de Jean Thiriart, sans parler de l’Eurasie de Douguine). Le slogan vulgarisant le mieux cette idée est le fameux « gauche du travail , droite des valeurs » d’Alain Soral.

La quatrième possibilité serait de définir le nationalisme-révolutionnaire comme un néofascisme. Précisons le terme : Il s’agirait ici de se réclamer non de ce que les historiens nomment les « fascismes-régimes » dans leur phase conservatrice, et que nous NR considérons comme « réactionnaires » (nous parlons bien sûr de l’Allemagne hitlérienne et de l’Italie de 1922 et jusqu’en 1943), mais du premier fascisme italien, celui de 1919, et de la République sociale italienne (donc de la période de l’Italie mussolinienne allant de septembre 1943 à avril 1945). L’historien Nicolas Lebourg voyait d’ailleurs dans le nationalisme révolutionnaire une expression renouvelée et modernisée du fascisme européen, celui d’une marge du « fascisme » qui fut éliminée politiquement, et parfois physiquement, par l’Allemagne hitlérienne et le césarisme mussolinien d’avant 1943.

Enfin, une dernière définition, de plus en plus vérifiable depuis la fin des années 1980 : Les NR pourraient être des eurasistes « occidentaux », adaptateurs de la pensée d’Alexandre Douguine au contexte de l’Europe de l’Ouest. Douguine étant lui-même considéré comme l’héritier aussi bien d’Evola que de Thiriart, entre autres.

Ayant évolué en s’adaptant à chaque fois au contexte de son époque, le nationalisme-révolutionnaire a toujours été pluriel, mais on peut néanmoins considérer que ces définitions ne s’opposent pas, qu’elles sont liées les unes aux autres, et ainsi qu’elles se complètent. La définition la plus exhaustive est donc celle qui exprimerait, à mes yeux, le mélange parfois subtil de ces cinq propositions, propositions dont le premier des points communs est de désigner, chacune selon le vocabulaire de son époque, un Ennemi à la fois absolu et mortel, le « globalisme libéral ».

Vincent de Téma

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |