25/01/2024

De l'Empire d'Arthur à l'Empire du Graal (Pierre Ponsoye)

Pierre Ponsoye, L'Islam et le Graal – Étude sur l 'ésotérisme du Parzival de Wolfram von Eschenbach, IX De l'Empire d'Arthur à l'Empire du Graal, pp. 171-180, aux éditions Arché Milano (1976)

Arthur, l'illustre roi des Bretons du VIe siècle, est passé très vite de l'histoire à la légende, si même, pour lui, elles se sont jamais distinguées. Bientôt après sa disparition, dit Henri Martin, il « n'est plus seulement un héros nationale ; c'est le « fils de la nuée », d'Uter à tête de Dragon, « roi des ténèbres », être mystérieux et voilé, ordonnateur des batailles, supérieur à Hu lui-même, d'Uter qui a pour bouclier l'arc-en-ciel, et qui a pris la forme de la nuée pour engendrer son fils. Arthur a reçu de son père la grande épée : il parcourt l'univers en vainqueur ; il est proclamé empereur du monde. Enlevé au ciel après qu'il a été mortellement blessé à la bataille de Camlan, il réside dans la constellation qui porte son nom (le Chariot d'Arthur, la Grande Ourse) : il en redescendra un jour sur la terre. Il est devenu le type même du génie héroïque des Celtes, type élevé jusqu'à la substitution d'Arthur à l'ancien Bel comme Taureau du Tumulte, génie du Soleil et de la guerre ». Plus tard, ce type évolue. Arthur est toujours « le chef du monde héroïque, mais il n'est plus le fils d'un dieu : il n'est que le fruit des amours illégitimes d'un héros. Il n'est plus enlevé entre les constellations. Toutefois sa disparition reste voilée de surnaturel : il n'est pas mort, il ne mourra pas ; neuf fées le gardent dans l’Île sainte d'Avallon, d'où il viendra venger son peuple, ses deux Bretagnes ». Disparu, il n'est pas réellement absent ; on entend ses cors dans la forêt bretonne. Les Bretons n'ont pas voulu d'autre roi après lui, à cause de cette invisible présence et de l'attente de son retour béni.

Héros polaire (son nom vient de l'Art, l'Ours qui présente un étroit rapport avec le symbolisme celtique du Pôle), ses traits de prototype impérial se précisent : s'il n'est plus le fils d'un dieu, c'est Dieu lui-même qui lui donne l'Empire du Monde, symbolisé par l'épée Excalibur, et dont les limites, qu'il était alors interdit de dépasser, portent son nom (les bornes Artus, qui sont, d'une part à l’extrémité orientale de l'Inde, d'après le Roman d'Alexandre, c'est-à-dire aux confins du Paradis, d'autre part à l'extrême Occident, identifiées avec les colonnes d'Hercule, auquel Arthur était d'ailleurs souvent assimilé). Lui aussi est « ordonnateur des batailles » (ipse dux crat bellorum, dit Nennius), car c'est à la pointe de l'épée qu'il doit conquérir son empire contre les ennemis des Bretons et de Dieu. Cet empire n'est pas seulement le monde terrestre, mais aussi le monde intermédiaire ou subtil, c'est-à-dire tout le monde sublunaire, domaine des Petits Mystères. A ce titre, il est souverain de droit de tous les lieux « enchantés » : « Et tous ces lieux faés sont Artus de Bretagne », dit le Brun de la Montagne.

En tout cela, il est l'agent fidèle de Myrrdhin ou Merlin, dont il ne se distingue pas essentiellement, le prophète insaisissable, omniprésent et multiforme, fils d'une vierge et d'un esprit de l'air, maître des éléments, détenteur des « divins secrets », chef spirituel et unificateur des peuples celtiques, qui sort de sa « maison de verre », au fond de la forêt par excellence (Kalydon, ou Brocéliande) pour l'assister dans les moments critiques. C'est sur les directives de Merlin qu'il institue la

Table ronde

Qui tournoie comme le monde,

ce qui fait d'elle le « moyeu du Monde » et achève de caractériser Arthur comme Monarque universel, semblable au Chakravarti hindou. Un signe de régularité de ce Centre initiatique, auquel tout le Moyen-Age s'est référé comme à la plus haute autorité chevaleresque, est fourni par la constitution duodénaire de son collège principal, image des douze soleils zodiacaux ou des douze manifestations cycliques de l'unique et éternelle Essence. Arthur lui-même représente cette Essence dans sa constance et sa fixité non agissante. C'est par ce non-agir même qu'il ordonne et « autorise » l'action. Il réalise ainsi le pouvoir temporel dans son statut normal de résorption spirituelle qui permet au Principe divin d'agir à travers lui sans obstacle ni altération. Son union avec Merlin en est un autre signe, car elle exprime l'intégration normale des deux pouvoirs dans leur Source commune.

Par ces rapides indications, on voit que le thème arthurien offre par lui-même, indépendamment de celui du Graal, un véritable Doctrinal de l'Empire. Pour en saisir toute la portée, il faut se souvenir que l'idée impériale a été l'une des dominantes majeures de la pensée et de la foi médiévales, participant immédiatement de la finalité du Royaume de Dieu. L'Empire était, avec le Sacerdoce, l'un des deux aspects normaux et nécessaires de la Lieutenance conférée naturellement et surnaturellement à l'Homme par le « Roi du Ciel ». Il ne s'agit donc pas là d'une formule politique, même teintée de mysticité, mais de a communication au monde chrétien de l'autorité et de la réalité du Christ sous son aspect royal. On peut donc parler d'un Mystère impérial, qui n'est autre que le Mystère christique dans son extension temporelle, et aussi dans sa perspective eschatologique, car l'aspect royal se rapporte plutôt à la Seconde Venue, comme l'Empire, dans sa manifestation ultime, à la Jérusalem céleste. Dans l'attente de cette Heure où les deux autorités sacerdotale et royale seront réunies sur une seule auguste tête, l'Empire demeure, comme l’Église, réalité transcendantale, archétypique, vers laquelle doit tendre l'histoire, puisqu'il doit la consommer.

Si étrangère que puisse être une telle conception à la mentalité moderne, elle a été authentiquement celle du Moyen-Age, pour lequel le spirituel et le temporel n'étaient que des « catégories » du sacré. C'est ce qui permet à l'historien de faire des constatations telles que celles-ci de Joseph Calmette, à propos du renouveau impérial carolingien : « La notion de l'Empire, écroulé dans les faits (après 476)), subsiste intacte sur le plan de l'idée pure... Les traces en sont innombrables dans la littérature, surtout ecclésiastique. L'Empire n'a pas cessé d'être. Il doit, de virtuel, redevenir réel. Toute âme éclairée aspire à le revoir et a comme la nostalgie de cette patrie d'élection. Or, le rêve des lettrés et des penseurs va prendre corps ; ce que n'a pu Justinien, une dynastie franque le réalisera. L'histoire, sous son impulsion, paraîtra refluer vers sa source. Désormais, en Occident, l'idée impériale, fût-elle interprétée ou réalisée diversement, occupera toujours une place de premier plan dans les préoccupations des souverains et des peuples. »

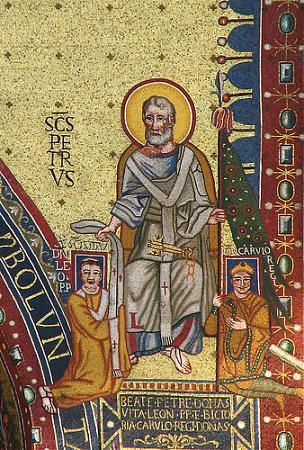

Entre autres témoins du caractère sacré du symbole arthurien et de la fonction impériale, citons le portail de la cathédrale de Modène, dédié à Arthur (environ de 1160), et la fameuse mosaïque de Latran, sur laquelle nous nous arrêterons un instant. On y voit le pape Léon et l'empereur Charles, agenouillés aux pieds de saint Pierre, et se faisant face sur le même plan horizontal. Les trois personnages forment un ternaire où saint Pierre figure en majesté, c'est-à-dire comme personnification d'un principe. Il donne simultanément à Léon et à Charles deux investitures distinctes : l'une, par le pallium, purement sacerdotale, et l'autre, par le vexillum, impériale, que Charles reçoit ainsi directement. On remarque en outre qu'il garde dans son sein la clef d'or de l'autorité spirituelle et la clef d'argent du pouvoir temporel. Le Prince des Apôtres n'agit donc pas ici comme Chef de l’Église, mais dans la Fonction spirituelle suprême, permanente parce qu'universelle, de Vicarius Christi, Source des deux pouvoirs. On verra mieux plus loin à quoi pouvait répondre une telle figuration. Rappelons ici que, dans le vexillum, concurrent trois symboles : celui de la Croix, celui de la Lance, et celui de l’Étendard. C'est pourquoi il figure dans l'iconographie médiévale comme attribut du Christ guerrier. La Croix de la Résurrection elle-même, avec sa banderole, n'est autre qu'un vexillum, comme l'a justement fait remarquer Emile Mâle, ce qui achève de montrer l'association étroite dans la pensée médiévale, entre l' « idée » impériale et la réalité spirituelle et parousiaque exprimée dans la notion traditionnelle du Christ-Roi.

C'est à cette immanence, et nous dirions volontiers à cette imminence du Mystère impérial que sont dus la transposition légendaire presque immédiate de ses principales manifestations historiques, et le caractère messianique et eschatologique qui les a si fortement marquées. Dans ses Notes sur le Messianisme médiéval latin, P. Alphandéry a bien dégagé les traits messianiques de l'Empereur archétype, tels qu'ils ressortent des légendes de Charlemagne, de Frédéric Barberousse, de Frédéric II, ou de personnages de moindre envergure mais de fonction analogue. Le thème de leur carrière est toujours le même : élection divine, épreuve, retraite, retour glorieux. Il s'y ajoute souvent un thème eucharistique ou baptismal (par passage des eaux, changement de nom) ; plus généralement encore, l'Empereur élu est entouré d'un collège de douze membres. Le temps de son absconditio se passe dans une Montagne (Wunderberg, Kyffhaüser) ou dans une Terre inconnue au delà de la mer, symbole évident du Centre du Monde. De là il sortira un jour pour combattre l'Antéchrist : la renovatio imperii annonce ainsi la reparatio temporum. P. Alphandry fait justement remarquer que chacun des héros légendaires assumant les traits de l’Empereur, initialement chef d'un peuple, reviendra à la tête du peuple universel des saints. Il s'agit donc dans tous les cas d'une seule fonction ; de sorte que l'apocalypse impériale rejoint celle de Jean, celles de Baruch, d'Esdras et des traditions rabbiniques, et celles reçues en Islam au sujet du Madhî et du retour de Seyidnâ Aïssa. Cette conjonction n'a rien qui doive surprendre, car si la tradition impériale se référait historiquement à l'héritage romain et théologiquement à la personne du Christ-Roi, elle plongeait de profondes racines dans un fonds traditionnel universel, particulièrement invariable sur ce point, et plus spécialement dans le fonds d'origine abrahamique, à la source duquel on retrouve le Prêtre-Roi par excellence, Melki-Tsedeq.

On voit sur quel contexte, à la fois historique et « trans-historique », Arthur, chef perpétuel de toute Chevalerie terrestre, venait projeter l'exemplaire d'un Art royal conscient de ses moyens et de son but. Mais, s'il indiquait la fin de la Chevalerie qui est de devenir céleste, il définissait aussi les bornes de son propre domaine – que marque, en particulier, la discontinuité entre son royaume et Montsalvage –, et, entre le terrestre et le céleste, ce passage à la limite qui est une transfiguration. La théophanie du Graal achève la réalité arthurienne, mais comme le Ciel achève la Terre. C'est pourquoi, si la sphère d'Arthur est la voie d'accès normale à celle du Graal, elle ne lui est, pourrait-on dire, que tangente, et, si les deux chevaleries peuvent coexister, elles ne se compénètrent pas, la seconde ajoutant à la qualité royale de la première, qu'elle possède éminemment, la qualité sacerdotale qu'elle tient d'élection, réalisant le double aspect de cette Lieutenance, hypostase du Sacerdoce éternel.

On discerne dés lors comment l'Empire d'Arthur pouvait, sur un certain pan, être valablement tenu pour une fin en soi, pour n'être plus, dés l'annonce du Graal, que son étape et sa virtualité. L'Empire du Graal, auquel celui d'Arthur s'ordonne naturellement, est en acte ce sacrum imperium attendu à la fin du cycle de l'histoire, et dont le Saint Empire historique ne fut qu'une figure lointaine et une espéance finalement déçue. S'il est futur pour le monde, bien qu'il soit proche, et tout en étant à sa fin, et il y a, entre eux aussi, ce dont nous avons parlé et qu'évoque, dans le Parzival, l'épisode de Lohengrin et de la Question interdite. Mais il demeure, car la fin d'une chose ne peut pas ne pas être dans l'actualité permanente de son Principe, et sa Chevalerie elle-même n'est pas assez enchaînée à l'histoire pour mourir avec ses « saisons ».

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |

23/02/2023

Qu’est-ce que le nationalisme-révolutionnaire ?

L’autoreprésentation a toujours joué un rôle fondamental dans la pensée politique, tout autant que la conception du monde des militants. Son rôle est notamment de motiver et de justifier l’idéologie, voire les convictions des activistes.

Jeune militant politique m’identifiant moi-même comme « NR », je propose ici l’ébauche d’une réflexion sur le « nationalisme-révolutionnaire », ébauche qui se veut à la fois la confirmation et le prolongement de la définition donnée par un de nos aînés, Christian Bouchet, et qui je l’espère aidera quelques-uns à mieux cerner un terme complexe et souvent mal connu.

Ici, j’essaierai donc de cerner les grandes lignes idéologiques d’une mouvance politique désignée par le terme de « nationalisme révolutionnaire ».

L’expression de « nationalisme-révolutionnaire » désigne, lorsqu’elle apparaît dans les années 1920 en Allemagne, un courant politique, et apparaît sous la forme de l’adjectif « nationalrevolutionäre ».

Ce terme désigne plus précisément un des courants de la Révolution Conservatrice, courant dans lequel se reconnaissent aussi bien Ernst Niekisch que Ernst Jünger. Il est très proche de ce qui pourrait être considéré comme une sous-catégorie de nationalisme-révolutionnaire, le national-bolchévisme, en allemand « nationalbolchevismus ».

Le terme de « nationalrevolutionäre » deviendra « nationalisme-révolutionnaire » lorsque cinquante ans plus tard, François Duprat fera passer les frontières à cette expression. Dans un article de 1976, il le décompose et définit ainsi chacun des composants de l’alliage du « nationalisme-révolutionnaire ».

« Nationalisme : pour nous, il s’agit de la volonté de libérer notre peuple de la subordination politique et économique qu’il subit et de redonner à notre nation sa grandeur passée.

Révolution : « nous voulons détruire non pas seulement une forme politique en place, mais les structures économiques et sociales et même mentales qui l’inspirent. Nous ne sommes donc pas des réformistes désireux d’améliorer quelque chose d’inamendable mais des révolutionnaires décidés à faire table rase de ces structures pour construire l’ordre nouveau anti-réactionnaire : notre combat est tourné vers l’avenir et non vers la reconstruction d’un mythique passé. »

Au-delà de la réappropriation du terme par François Duprat, le nationalisme-révolutionnaire a au moins cinq définitions possibles, qui sont ses expressions dans le temps et l’espace dans toute l’Europe et depuis sa naissance.

L’idée de définir le nationalisme-révolutionnaire comme un mouvement de libération paneuropéen est la première de ces définitions possibles. Se voulant à la fois un mouvement de libération national et social, selon une citation empruntée au parti communiste allemand des années 1930, le nationalisme-révolutionnaire serait une sorte de réplique européenne des dynamiques du panafricanisme ou du panarabisme, et qui s’inspirerait de certains régimes du Tiers Monde, dont le Baas syrien et le régime du colonel Kadhafi.

On peut aussi en faire l’analyse suivante, et qui sera notre deuxième définition : il s’agirait d’un nationalisme à l’origine français et classable à gauche. Ses origines remonteraient à Hébert, et plus généralement aux revendications des sans-culottes des années 1793-1794. Une généalogie peut être proposée jusqu’à nos jours, réunissant symboliquement des personnalités derrière lesquelles se sont constitués des mouvements: Après les hébertistes, Gracchus Babeuf, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon, Auguste Blanqui et ses épigones, des personnalités comme Jules Guesde et même Jean Jaurès, Maurice Barrès (dans sa jeunesse), Georges Sorel et Edouard Berth, ou encore Georges Valois puis dans l’entre-deux guerres des gens comme Charles Spinasse, Philippe Barrès ou Marcel Déat. Et enfin après-guerre, brièvement René Binet, et enfin François Duprat, Jean Thiriart et plus discrètement, Alain Soral.

Aussi, comme troisième définition, considérer cette idéologie comme un « centrisme radical», prônant à la fois des valeurs appartenant aux radicalités de gauche comme de droite, un mélange de conservatisme social, de lutte anticapitaliste et de nationalisme au sens littéral ( qui signifierait ici défendre la « Nation », que celle-ci soit assimilée à l’Etat-Nation, comme le pensait Duprat, ou encore à la Grande Europe de Jean Thiriart, sans parler de l’Eurasie de Douguine). Le slogan vulgarisant le mieux cette idée est le fameux « gauche du travail , droite des valeurs » d’Alain Soral.

La quatrième possibilité serait de définir le nationalisme-révolutionnaire comme un néofascisme. Précisons le terme : Il s’agirait ici de se réclamer non de ce que les historiens nomment les « fascismes-régimes » dans leur phase conservatrice, et que nous NR considérons comme « réactionnaires » (nous parlons bien sûr de l’Allemagne hitlérienne et de l’Italie de 1922 et jusqu’en 1943), mais du premier fascisme italien, celui de 1919, et de la République sociale italienne (donc de la période de l’Italie mussolinienne allant de septembre 1943 à avril 1945). L’historien Nicolas Lebourg voyait d’ailleurs dans le nationalisme révolutionnaire une expression renouvelée et modernisée du fascisme européen, celui d’une marge du « fascisme » qui fut éliminée politiquement, et parfois physiquement, par l’Allemagne hitlérienne et le césarisme mussolinien d’avant 1943.

Enfin, une dernière définition, de plus en plus vérifiable depuis la fin des années 1980 : Les NR pourraient être des eurasistes « occidentaux », adaptateurs de la pensée d’Alexandre Douguine au contexte de l’Europe de l’Ouest. Douguine étant lui-même considéré comme l’héritier aussi bien d’Evola que de Thiriart, entre autres.

Ayant évolué en s’adaptant à chaque fois au contexte de son époque, le nationalisme-révolutionnaire a toujours été pluriel, mais on peut néanmoins considérer que ces définitions ne s’opposent pas, qu’elles sont liées les unes aux autres, et ainsi qu’elles se complètent. La définition la plus exhaustive est donc celle qui exprimerait, à mes yeux, le mélange parfois subtil de ces cinq propositions, propositions dont le premier des points communs est de désigner, chacune selon le vocabulaire de son époque, un Ennemi à la fois absolu et mortel, le « globalisme libéral ».

Vincent de Téma

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |

07/02/2023

L'Empire chrétien comme puissance qui retient : kat-echon (Carl Smith)

Carl Smith, Le nomos de la Terre, I Cinq corollaires introductifs, 3. Indications sur le Droit des Gens du Moyen Age Chrétien, b) L'Empire chrétien comme puissance qui retient (kat-echon), pp. 63-66, PUF

L'unité de cette Respublica Christiana trouvait dans l'empire et le sacerdoce ses hiérarchies adéquates, et dans le pape et l'empereur ses supports visibles. Le rattachement à Rome impliquait la continuation de la localisations antiques reprises par la foi chrétienne. L'histoire du Moyen Age est par conséquent l'histoire d'une lutte pour Rome, et non celle d'une lutte contre Rome. La constitution militaire du voyage romain est la constitution de la royauté allemande. C'est dans l'orientation concrète sur Rome, non dans les normes et des idées générales, que réside la continuité qui relie le droit des gens médiéval à l'Empire romain. Pour cet Empire chrétien, il était essentiel qu'il ne fût pas un Empire éternel, mais qu'il gardât à l'esprit sa propre fin et la fin de l'ère actuelle, tout en étant capable d'une puissance historique. Le concept décisif qui fonde historiquement sa continuité est celui de la puissance qui retient, du kat-echon. Empire signifie ici la puissance historique qui peut retenir l'apparition de l'Antéchrist et la fin de l'ère actuelle, une force qui tenet, selon les mots de l'apôtre Paul dans sa deuxième Épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Cette conception de l'Empire est attestée par de nombreuses citations des Pères de l’Église, des textes de moines germains de l'époque franque et ottonienne – surtout le commentaire de la deuxième Épître aux Thessaloniciens par Haimo de Halberstadt, et la lettre d'Adson à la reine Gerberg – des propos d'Otto de Freising et d'autres documents jusqu'à la fin du Moyen Age. On peut même y voir le signe distinctif d'une période de l'histoire. L'Empire du Moyen Age chrétien dure tant que vit l'idée du kat-echon.

Je ne crois pas qu'une autre représentation de l'histoire que celle du kat-echon soit même possible pour une fois chrétienne originaire. La foi en une force qui retient la fin du monde jette le seul pont ui mène de la paralysie eschatologique de tout devenir humain jusqu'à une puissance historique aussi imposante que celle de l'Empire chrétien des rois germaniques. L'autorité des Pères de l’Église et d'auteurs comme Tertullien, Jérôme et Lactance, et la continuation chrétien de prophéties sibyllines se conjuguent pour affirmer que seul l'Imperium Romanum et sa prolongation chrétienne expliquent la persistance de cet âge du monde, et le protègent contre la puissance écrasante du Mal. Cette vision s'inscrivait, chez les moines germains, dans une lumineuse foi chrétienne, de la plus forte intensité historique ; et qui ne peut faire la distinction entre, d'une part, les textes d'Haimo de Halberstadt ou d'Adson, et d'autres part les troubles oracles du Pseudo-Méthode ou de la Sibylle tiburtine, ne saisira l'Empire du Moyen Age chrétien qu'à travers des généralisations déformantes et des parallèles avec des phénomènes de puissance non chrétiens, plutôt que dans son histoire concrète.

Les constructions politiques ou juridiques relatives à la continuation de l'Imperium Romanum ne sont pas l'essentiel, comparées à la doctrine du kat-echon ; elles représentent déjà un déclin et une dégénérescence, passant de la piété au mythe érudit. Elles peuvent être très différentes : translations, successions, consécrations ou rénovations de toutes sortes. Pourtant, elles aussi ont pour sens de préserver spirituellement l'antique unité entre ordre et localisation, face à la destruction de la piété ancienne par la divinisation hellénistique et orientale des dirigeants politiques et militaires durant l'Antiquité tardive. Du point de vue organisationnel, elles durent s'adapter pendant le Haut Moyen Age à un régime foncier lié à la féodalité terrienne et aux liens personnels d'une vassalité féodale, tandis qu'à partir du XIIIe siècle elles cherchèrent à affirmer une unité en voie de décomposition face à un pluralisme de pays, de couronnes, de maisons princières et de villes autonomes.

L'unité médiévale entre impérium et sacerdotium, en Europe occidentale et centrale, n'a jamais été une accumulation centralisatrice de pouvoir dans la main d'un seul homme. Elle reposait dés l'origine sur la distinction entre le potestas et auctoritas, conçues comme deux hiérarchies différentes au sein de la même unité globale. Les oppositions entre empereur et pape ne sont donc pas des antagonismes absolus, mais seulement diversi ordines dans lesquels vit l'ordre de la Respublica Christiana. Le problème concomitant du rapport entre Église et Empire est fondamentalement diffèrent du problème plus tardif du problème entre Église et État. Car par État il faut entendre essentiellement le dépassement de la guerre civil religieuse, devenu possible seulement à partir du XVIe siècle, et ce par une neutralisation. Au Moyen Age, les situations historiques et politiques changeantes impliquent automatiquement que l'empereur revendique lui aussi l'auctoritas, et le pape la potestas. Mais les malheurs ne commencèrent qu'au moment où – à partir du XIIIe siècle – on utilisa la doctrine aristotélicienne de la societas perfecta pour scinder l’Église et le monde en deux genres de societates perfectae. Un vrai historien, John Neville Figgis, a su reconnaître et exposer cet antagonisme décisif. La lutte médiévale entre pape et empereur n'est pas une lutte entre deux societates, peu importe que l'on rende societas par société ou par communauté ; ce n'est pas non plus un conflit entre Église et État à la manière du Kulturkampf bismarckien ou de la laïcisation française de l’État ; enfin ce n'est pas davantage une guerre civile comme celle entre Rouges et Blancs au sens d'une lutte des classes socialiste. Toutes les analogies tirées du domaine de l’État moderne sont ici inconscients des idées unificatrices associées avec l'idée d'unité depuis la Renaissance, la Réforme et la Contre-Réforme. Qu'un empereur ait fait déposer ou élire un pape à Rome, ou qu'un pape à Rome ait délié de leur serment de fidélité les vassaux d'en empereur ou d'un roi n'a jamais remis en question pour un seul instant l'unité de la Respublica Christiana.

Que non seulement les rois allemands mais aussi d'autres rois chrétiens aient pris le titre d'imperator et nommé leurs royaumes des empires, qu'ils aient reçu du pape des mandats de mission et de croisade, c'est-à-dire des titres juridiques pour l'acquisition de territoires, n'a pas fait disparaître l'unité de la Respublica Christiana fondée sur des localisations et des ordres assurés, mais n'a fait que la confirmer. Pour la conception chrétienne de l'Imperium, il me semble important qu'aux yeux du Moyen Age chrétien la fonction de l'empereur n'ait pas représenté en soi une position de puissance absolue absorbant ou consommant toutes les autres fonctions. Elle fait œuvre de kat-echon, avec des devoirs et des missions déterminés, et s'ajoute à une royauté concrète ou à une couronne, c'est-à-dire à la domination sur un pays chrétien déterminé et son peuple. Elle est l'élévation d'une couronne, non pas verticalement en ligne droite, telle une royauté sur des rois, une couronne des couronnes, non par l'extension d'un pouvoir royal ou même, comme plus tard, un élément d'un pouvoir dynastique, mais une mission qui émane d'une sphère toute différente de celle de la dignité royale. L'Imperium est ici un élément superposé à des formations autochtones, tout comme – dans le même contexte culturel générale – une langue cultuelle sacrée vient d'une autre sphère se superposer aux langues vernaculaires. L'empereur peut donc aussi déposer sa couronne en toute humilité et modestie après l'accomplissement d'une croisade, sans compromettre pour autant son honneur – comme le montre le Ludus de Antichristo dans le fil de la tradition entièrement dominée par Adson. Il quitte alors sa place surélevée d'empereur pour retrouver sa place naturelle, et n'est plus désormais que le roi de son pays.

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |