21/06/2023

El Desdichado

Je suis le Ténébreux, – le Veuf, – l’Inconsolé,

Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie :

Ma seule Étoile est morte, – et mon luth constellé

Porte le Soleil noir de la Mélancolie.

Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m’as consolé,

Rends-moi le Pausilippe et la mer d’Italie,

La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé,

Et la treille où le Pampre à la Rose s’allie.

Suis-je Amour ou Phébus ?… Lusignan ou Biron ?

Mon front est rouge encor du baiser de la Reine ;

J’ai rêvé dans la Grotte où nage la sirène…

Et j’ai deux fois vainqueur traversé l’Achéron :

Modulant tour à tour sur la lyre d’Orphée

Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée.

Gérard de Nerval

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |

19/03/2023

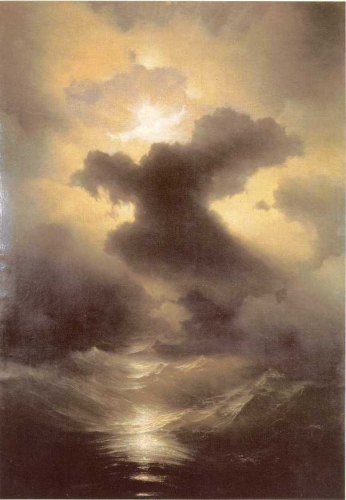

La Russie (Gérard de Nerval)

I.

Arrête, esprit sublime ! arrête !

Du sort crains de braver les lois !

Dieu qui commande à la tempête

L'agite sur le front des rois ;

Son bras pourra réduire en poudre

Ton laurier qu'on croit immortel,...

Et tu t'approches de la foudre,

En t'élançant aux champs du ciel.

Silence ! La Nuit veille encore ,

Les arrêts du Destin ne sont pas révolus :

Mais à l'ombre qui fuit succédera l'aurore,...

Et celle d'Austerlitz ne reparaîtra plus !

Dans le palais des Czars, Napoléon repose : —

Sans doute un songe heureux, sur ses ailes de rose,

D'héroïques tableaux vient bercer son espoir : —

Il est là ! dans Moscou soumis à son pouvoir !...

Mais ce n'est pas assez : quand pour lui tout conspire,

Quand d'un nouvel éclat tout son astre a relui,

Un destin plus brillant a de quoi le séduire...

Cet empire dompté... Qu'ai-je dit ? Un empire !

Le monde entier, le monde... et c'est bien peu pour lui.

II.

Mais, qu'il rêve d'éclat ! qu'il rêve de conquête !

Il ne dormira plus d'un semblable sommeil :

Près du chevet royal où repose sa tête,

Le malheur est debout,... et l'attend au réveil !

Le malheur ! il grandit à la faveur de l'ombre ;

Bientôt le sol gémit sous son colosse affreux,

Son œil rouge étincelle au sein de la nuit sombre,

Et sur son front cadavéreux,

Qu'un sanglant nuage environne,

Brille de longs éclairs, une horrible couronne.

Il vomit l'incendie ; aux traces de ses pas,

De sang noir un fleuve bouillonne,

Et ses bras sont chargés de neige et de frimas.

Il s'élance ! — On s'éveille, on voit,.... on doute encore !

D'un premier jour de deuil épouvantable aurore,

Quelle clarté soudaine a frappé tous les yeux ?

La flamme à longs replis s'élance vers les cieux,

Gronde, s'étend, s'agite, environne et dévore.

Oh ! de quelle stupeur Bonaparte est frappé,

Quand devant lui Moscou s'écroule, enveloppé

De l'incendie affreux, que chaque instant rallume !

Qu'un triste sentiment doit ; alors l'émouvoir !...

C'est son triomphe, hélas ! ses projets, son espoir,

Qu'emporte la fumée, et que le feu consume !

III.

Son front s'est incliné : d'un brillant souvenir

Il veut en vain flatter sa pensée incertaine...

Mais le passé n'est plus qu'une image lointaine

Qui s'abîme dans l'avenir !

Peut-être d'autres temps lui présentaient naguère

Du pouvoir des humains les splendeurs passagères,

Des sceptres, des bandeaux, sublimes attributs ;

Hélas ! au jour du deuil tout souvenir s'efface ;

Quand l'avenir est là, qui gronde, qui menace,

L'image du bonheur n'est qu'un tourment de plus !

Cet avenir,... ô France ! ô ma noble patrie !

Toute sa profondeur bientôt se déroula :

Quelle est la nation qui n'en fut attendrie ?

Quel est l'homme qui n'en trembla ?

Et tel fut le destin dont tu tombas victime,

Que l'on ignore encore si, du fond de l'abîme,

Jalouse de ta gloire, et croyant la ternir,

La haine de l'enfer amoncela l'orage,...

Ou, du trop de grandeur dont tu fis ton partage,

Si l'équité du ciel prétendit te punir !

IV.

Dans cette héroïque retraite,

Qui des guerriers français a moissonné la fleur,

L'enfer ou le ciel fut vainqueur...

Mais nul pouvoir humain n'eut part à leur défaite. —

C'est en vain que du Nord les hideux bataillons,

Palpitants d'une horrible joie,

Fondaient sur les mourants en épais tourbillons,

Comme des corbeaux sur leur proie : —

Ardents, ils s'élançaient : mais, au bruit de leurs pas,

De quelque arme usée ou grossière

L'agonie un instant armait son faible bras,

Par un dernier effort, s'arrachait à la terre,

Que de morts elle allait couvrir...

Et dans cette couche guerrière

Exhalait le dernier soupir !

Ô gloire ! À cet aspect de la mort ranimée,

Des preux, dont le trépas semble encore menacer,

L'ennemi dans ses rangs vient de laisser passer

Les lambeaux de la Grande Armée :

Tant qu'il reste des bras pour soutenir son poids,

La bannière voltige à l'entour de sa lance,

L'aigle triomphateur dans les airs se balance,

Et sa menace encore fait tressaillir les rois !

Ô Russes, déjà fiers des triomphes faciles

Que votre espoir s'était promis,

Il ose à vos regards surpris

Passer, toujours debout sur ses appuis mobiles ! —

Mais, hélas ! contre lui si vos efforts sont vains,

Bientôt votre climat vengera votre injure,

Rassurez-vous : celui qui vainquit les humains

Est sans pouvoir sur la nature !

V.

Eh bien ! c'en est donc fait !... Nos compagnons sont morts,

Ils dorment aux déserts de la froide Russie,

La neige des hivers sur eux s'est épaissie,

Et, comme un grand linceul, enveloppe leurs corps !

Bien peu furent sauvés : mais combien la patrie

Dut réveiller d'amour en leur âme attendrie !

Ils avaient vu sur eux tant de ciels étrangers,

Supporté tant de maux, couru tant de dangers,

Qu'ils durent bien sentir, en revoyant la France,

Si la terre natale est douce après l'absence ! —

Mais leur enchantement fut bientôt dissipé,

La haine, la discorde agitaient nos provinces,

D'autres temps en nos murs amenaient d'autres princes,

Et le présent payait les dettes du passé.

Gérard de Nerval

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |

21/02/2023

Nerval et la Tradition primordiale : le culte d'Isis (Troisième partie)

Gérard de Nerval, Les Filles du feu ; Les Chimères, Isis, III., pp. 240-254, Folio Classique

Giacomo Brogi - "Pompeii. Temple of Isis". Around 1870

III.

Peut-être faut-il craindre, en voyage, de gâter par des lectures faites d'avance l'impression première des lieux célèbres. J'avais visité l'Orient avec les seuls souvenirs, déjà vagues, de mon éducation classique. – Au retour de l’Égypte, Naples était pour moi un lieu de repos et d'étude, et les précieux dépôts de ses bibliothèques et de ses musées me servaient à justifier ou à combattre les hypothèses que mon esprit s'était formées à l'aspect de tant de ruines inexpliquées ou muettes. – Peu-être ai-je dû au souvenir éclatant d'Alexandrie, de Thèbes et des Pyramides, l'impression presque religieuse que me causa une seconde fois la vue du temple d'Isis de Pompéi. J'avais laissé mes compagnons de voyage admirer dans tous ses détails la maison de Diomède, et, me dérobant à l'attention des gardiens, je m'étais jeté au hasard dans les rues de la ville antique, évitant çà et là quelque invalide qui me demandait de loin où j'allais, et m’inquiétant peu de savoir le nom que la science avait retrouvé pour tel ou tel édifice, pour un temple, pour une maison, pour une boutique. N'était-ce pas assez que les drogmans et les Arabes m'eussent gâté les pyramides, sans subir encore la tyrannie des ciceroni napolitains ? J'étais entré par la rue des tombeaux ; il était clair qu'en suivant cette voie pavée de lave, où se dessine encore l'ornière profonde des roues antiques, je retrouverais le temple de la déesse égyptienne, situé à l’extrémité de la ville, auprès du théâtre tragique. Je reconnus l'étroite cour jadis fermée d'une grille, les colonnes encore debout, les deux autels à droite et à gauche, dont le dernier est d'une conservation parfaite, et au fond l'antique cella s'élevant sur sept marches autrefois revêtues de marbre de Paros.

Huit colonnes d'ordre dorique, sans base, soutiennent les côtés, et dix autres le fronton ; l'enceinte est découverte, selon le genre d'architecture dit hypœtron, mais un portique couvert régnait alentour. Le sanctuaire a la forme d'un petit temple carré, voûté, couvert de tuiles, et présente trois niches destinées aux images de la Trinité égyptienne ; – deux autels placés au fond du sanctuaire portaient les tables isiaques, dont l'une a été conservée, et sur la base de la principale statue de la déesse, placée au centre de la nef intérieure on a pu lire L. C. Phœbus l'avait érigée dans ce lieu par décret des décurions.

Près de l'autel de gauche, dans la cour, était une petite loge destinée aux purifications ; quelques bas-reliefs en décoraient les murailles. Deux vases contenant l'eau lustrale se trouvaient en outre placés à l'entrée de la porte intérieure, comme le sont nos bénitiers. Des peintures sur stuc décoraient l'intérieur du temple et représentaient des tableaux de la campagne, des plantes et des animaux de l’Égypte, – la terre sacrée.

J'avais admiré au Musée les richesses qu'on a retirées de ce temple, les lampes, les coupes, les encensoirs, les burettes, les goupillons, les mitres et les crosses brillantes des prêtres, les sistres, les clairons et les cymbales, une Vénus dorée, un Bacchus, des Hermès, des sièges d'argent et d'ivoire, des idoles de basalte et des pavés de mosaïques ornés d'inscription et d'emblèmes. La plupart de ces objets, dont la matière et le travail précieux indiquent la richesse du temple, ont été découverts dans le lieu saint le plus retiré, situé derrière le sanctuaire, et où l'on arrive en passant sous cinq arcades. Là, une petite cour oblongue conduit à une chambre qui contenait des ornements sacrés. L'habitation des ministres isiaques, située à gauche du temple, se composait de trois pièces, et l'on trouva dans l'enceinte plusieurs cadavres de ces prêtres à qui l'on suppose que leur religion fit une devoir de pas abandonner le sanctuaire.

Ce temple est la ruine la mieux conservée de Pompéi. Parce qu'à l’époque où la ville fut ensevelie, il en était le monument le plus nouveau. L'ancien temple avait été renversé quelques années auparavant par un tremblement de terre , et nous voyons là celui qu'on avait rebâti à sa place. – J'ignore si quelqu'une des trois statues D'Isis au Musée de Naples aura été retrouvée dans ce lieu même, mais je les avais admirés la veille, et rien ne m’empêchait, en y joignant le souvenir de deux tableaux, de reconstruire dans ma pensée toute la scène de la cérémonie du soir.

Justement le soleil commençait à s'abaisser vers Caprée, et la lune montait lentement du côté du Vésuve, couvert de son léger dais de fumée. – Je m'assis sur une pierre, en contemplant ces deux astres qu'on avait longtemps adorés dans ce temple sous les noms d'Osiris et d'Isis, et sous des attributs mystiques faisant allusion à leurs diverses phases, et je me sentis pris d'une vive émotion. Enfant d'un siècle sceptique plutôt qu'incrédule, flottant entre deux éducations contraires, celle de la révolution, qui niait tout, et celle de la réaction sociale, qui prétend ramener l'ensemble des croyances chrétiennes, me verrais-je entraîné à tout croire, comme nos pères les philosophes l'avaient été à tout nier ? – Je songeais à ce magnifique préambule des Ruines de Volney, qui fait apparaître le Génie du passé sur les ruines de Palmyre, et qui n'emprunte à des inspirations si hautes que la puissance de détruire pièce à pièce tout l'ensemble des traditions religieuses du genre humain ! Ainsi périssait, sous l'effort de la raison moderne, le Christ lui-même, ce dernier des révélateurs, qui, au nom d'une raison plus haute, avait autrefois dépeuplé les cieux. Ô nature ! Ô mère éternelle ! était-ce là vraiment le sort réservé au dernier de tes fils célestes ? Les mortels en sont-ils venus à repousser toute espérance et tout prestige, et, levant ton voile sacré, déesse de Saïs ! Le plus hardi de tes adeptes s'est-il donc trouvé face à face avec l'image de la Mort ?

Si la chute successive des croyances conduisait à ce résultat, ne serait-il pas plus consolant de tomber dans l'excès contraire et d'essayer de se reprendre aux illusions du passé ?

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |