02/04/2023

Le gauchisme, cette faune adolescente

Il y a tant à apprendre lorsque l'on observe la faune et la flore locale. Je prends l'exemple de la ville du Béarn où j'étudie.

Des gens bloquent des universités. Mais après tout, si c'est pour une cause légitime, pourquoi pas?

Ils le font en continu, un premier jour, puis un deuxième, puis une semaine entière. Pour causer pareille agitation, la cause doit être noble et grande. Elle l'est assurément, c'est pour dire non à la réforme des retraites.

Ces mêmes gens se réunissent tous les jours pour voter un blocage, et effectivement bloquent toutes les entrées de deux gros bâtiments de la faculté. Personne ne semble s'opposer publiquement à eux.

Ils ont bloqué une faculté, et profitent de la lenteur du processus de décision (en l'occurrence le recours au Conseil Constitutionnel)pour perturber le cours de leurs études. Le prétexte est-il bon ? Je ne le nie pas. Mais ces gens qui usent de ce prétexte sont-ils dignes de faire usage de celui-ci ? Non. Pour au moins la grande majorité d'entre eux.

Le blocus (terme utilisé dans les opérations militaires notamment, ce qui donne du sérieux, et même un peu de prestige à leur démarche, qui consiste surtout à amasser des chaises devant les entrées de l'université et à rester assis toute la journée à ne rien faire) qu'ils effectuent n'a pas la moindre légitimité. Pourquoi, alors que je viens de dire que sur le fond ils auraient raison? Tout simplement parce que le motif profond de leur révolte est sans grandeur ni poésie.

Ces gens ne veulent pas lutter contre le règne du capitalisme de marché, ils ne se révoltent pas pour mettre fin à l'iniquité qui consiste à faire remplir les caisses de retraites publiques par les petites gens à la place, par exemple, des fraudeurs fiscaux, non, pas du tout. Les bannières derrière lesquelles ils se rangent peuvent dire l'inverse, elles sont néanmoins transparentes et ne cachent pas la réalité. La réalité profonde de leur être. Ces gens empêchent l'accès à la faculté parce qu'ils veulent travailler le moins possible, et s’arrêter le plus tôt possible.

Qui sont-ils d'ailleurs? Qui compose cette faune de pseudos-rebelles ? De vieux militants cgtistes et de jeunes gauchistes. Les jeunes hommes ne respirent ni la force ni le caractère, les jeunes filles sont laides. C’est mauvais signe: ces gens là ont tous les traits de la frustration et de l'échec, et ceux de l’adolescence éternelle, sans âge, et de la collaboration parfois malgré soi avec des intérêts pernicieux qui les dépasse.

Tous, en tout cas, sont à nos yeux les parasites de la révolte sociale authentique. Ils sont les meilleurs alibis de la droite des affaires qui elle n'attend que cela pour justifier sa propre domination. Comment ne pas renforcer son sentiment d'appartenir aux "tomorrowers" lorsqu'on voit tant de gens moralement si petits crier de « si grands mots »?

Vous me direz: Tu exagères, pourquoi ne pas leur donner un peu de crédit dans leur démarche? Peut-être que leurs ambitions sont plus hautes et que tu ne le sais pas?

Ma réponse est la suivante : Où étaient-ils tous au "temps de la Covid"?

Comparons la situation avec l'époque des confinements: De la part de ces mêmes gens qui bloquent la fac aujourd’hui, pas le moindre doute, pas la moindre contestation quant à la légitimité de toutes les mesures de restriction de nos libertés, qu’il s'agisse de la vaccination obligatoire pour l'accès à certains lieux, du port d'un masque dont l'efficacité est mise en doute par une partie du corps médical, pas la moindre inquiétude quant à la mise en place d'une application mobile capable de tracer et de révéler les mouvements et trajets des malades de la Covid-19. Sans parler, bien sûr, de l'utilisation d'un vaccin ARN messager qui n'a pas respecté les protocoles de sécurité utilisés pour tout vaccin traditionnel, et qui a pu permettre l'explosion des dividendes des propriétaires d'action des laboratoires pharmaceutiques.

Face à une telle absence de réflexion quant aux plus élémentaires privations, et au vu d’un tel acharnement quant à la défense de leurs droits à travailler le moins possible, comment ne pas rester perplexes ?

Nous sommes confortés dans notre analyse selon laquelle il existe, comme l'affirmait Evola, des "races de l'esprit ». Sans nul doute que ces abrutis n'appartiendront jamais à la race des aristocrates que mentionnait le Baron sicilien.

Ce n'est pas avec ces gens-là que la minorité révolutionnaire de l’avenir forgera le monde de demain.

Le pire sans doute est que beaucoup de Français, au fond, ne pensent pas autrement. Une leçon est à tirer pour nous tous : les Français réagissent d’abord aux atteintes à leur porte-monnaie. Notons le précieusement, pour savoir à quel moment il sera opportun de frapper…

Vincent de Téma

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |

26/03/2023

La grève ne sert à rien

Rubens - Saturne dévorant l'un de ses enfants (1636)

Je suis allé dans les manifestations. Sans le moindre début de conviction. Mais avec le temps s’est forgé une certitude : celle selon laquelle la grève à l’ancienne ne servait plus à rien. Si elle a un jour servi à quelque chose…

A entendre les vieilles organisations syndicales, la grève permettrait de faire reculer le mouvement, de mettre fin à une réforme scandaleuse et inique.

C’est un mensonge. Grossier et éhonté. Et ce parce que l’État profond et la finance seront toujours là. Macron, quantité négligeable, quittera le pouvoir dans quatre ans. Après lui comme avant lui l’Iniquité aura ses serviteurs. La grève n’a pas pour but de redresser les torts, mais au contraire, de parvenir à la normalisation des relations entre syndicats et gouvernement. Ces jeunes et vieux imbéciles médiatiques qui essaient d’étouffer les voix appelant au chaos, ne comprennent pas que face à l’injustice la plus absolue, il n’y a d’autre solution que l’Anarchie. Tout simplement parce que c’est d’elle que naîtra l’ordre nouveau, l’ordre de la Liberté Nouvelle.

La grève est une expression pour ceux qui estiment qu’ils n’ont pas d’ennemi, mais seulement des adversaires. La grande majorité des manifestants attendent un règlement pacifique du conflit. Ils n’aiment pas Macron, mais ils seraient prêts à lui serrer la main si celui-ci acceptait de retirer sa réforme, et pour certains, d’augmenter leur RSA.

« Les Français sont des veaux », aurait dit De Gaulle, nous dirions plutôt que beaucoup de Français sont des pigeons. Ceux-là peuvent bien piailler de colère autant qu’ils veulent. Jetez-leur des miettes, et ils viennent vous manger dans la main.

Ceux-là, on l’a compris, ne sont pas les descendants des sans-culottes. A moins que cette bonne race ne soit depuis à ce point dégénérée. Moi qui n’ai pas la moindre goutte de ce vieux sang gaulois dans les veines, je ne peux que le constater.

On me dira : Mais alors, que faire ? Rien ? Inadmissible !

Je répondrai : Rien. C’est admissible.

L’Ennemi est trop fort pour l’attaquer frontalement. Seul un cataclysme économique ou écologique pourrait obliger à des mesures drastiques qui seules obligeront les Français à choisir entre soumission nouvelle ou violence nouvelle. S’ils choisissent la seconde option nous, les révolutionnaires en paroles, devront être prêts à devenir révolutionnaires en actes.

Ce n’est pas la grève qu’il faut, c’est la souffrance. Les Français doivent souffrir pour être prêts à en découdre avec leurs oppresseurs. On peut juger cela malheureux, mais c’est le sang et la douleur de demain qui sauveront la France et l’âme des Français. Toute conciliation avec le gouvernement sera le tombeau du pays réel.

Vincent de Téma

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |

18/03/2023

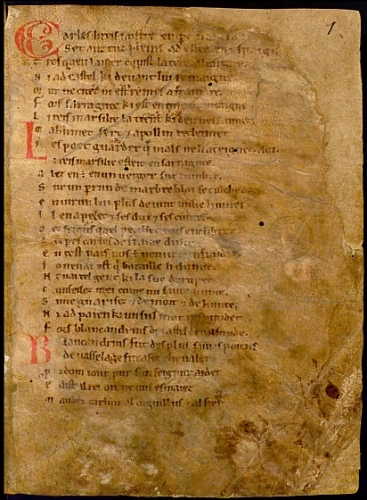

La Chanson de Roland, exemple d’épopée traditionnelle

La Chanson de Roland/Manuscrit d’Oxford (Wikisource)

L’épopée, selon le vieux dictionnaire Littré, est la narration poétique qui précède les temps de l’écriture de l’histoire, et dans laquelle un peuple célèbre ses dieux, ses héros, ses saints.

Par « traditionnel », nous entendons ici ce qui, pour reprendre une formule d’Alexandre Douguine, appartient non au passé, mais à l’éternité : ce qui est invariant chez l’être humain, en son âme et ses rêves. Notre propos permettra peut-être de comprendre un peu mieux pourquoi ce que nous nommons les épopées traditionnelles résonnent encore en nous, des siècles et des siècles après leur naissance, et évoquent, le plus souvent inconsciemment, un sentiment de vérité et de grandeur inégalé, voire inégalable.

Pour Léon Gautier, historien de la littérature française, l’épopée est la poésie des peuples jeunes, des peuples enfants, ceux qui ne font pas encore la différence entre mythologie et histoire. Cette poésie célèbre des héros qui se distinguent des autres combattants par « un talent unique au métier des armes, talent qui est la manifestation d’une supériorité spirituelle. » Ce héros mène un combat au service d’un Bien absolu contre un Mal absolu.

Nous prendrons ici comme exemple principal, la Chanson de Roland, pour essayer ce qui dans ses caractéristiques propres permet de la ranger dans les épopées traditionnelles.

Quelles sont, justement, les premières caractéristiques de l’épopée traditionnelle « mélange de vertus et de vices spontanés, de pensées naïves et d’actions viriles, d’idées jeunes et presque enfantines, de conceptions sauvages et de mœurs presque barbares ». Elles furent, des siècles durant, le cœur de la vie poétique, de la vie intellectuelle des peuples entiers pendant des siècles, et elles ont été leur chant de guerre, leur chant de paix, de leur courage et de leur triomphe final. Tout comme leur consolation et leur joie.

Cette épopée véritable est d’origine populaire. Pas une création cléricale, et donc pas, génial Chrétien de Troyes, pour citer le plus célèbre de ces clercs-écrivains. Elle est le fruit d’une tradition de plusieurs siècles, et d’une légende inspirée de l’histoire réelle, arrangée avec le contexte de la période où elle est chantée. Il lui faut pour naître une époque primitive, un milieu national et religieux, des souvenirs se rapportant à des faits douloureux et extraordinaires. Là est la thèse du professeur Gautier.

Ce qui différencie les plus anciennes épopées françaises, celles que l’on peut qualifier de traditionnelles, d’autres plus récentes, c’est leur sérieux, leur gravité. Le sens de l’existence proposé n’est pas, comme dans les mythes arthuriens, d’être « digne d’être aimé, en donnant des preuves de sa vaillance dans trois combats au moins » comme le précise l’historien Jean Frappier. Mais aussi l’humanité profonde de ses personnages. Prenons un exemple révélateur : Roland est un guerrier surpuissant, le plus puissant de tous même, mais demeure profondément humain : amoureux, facilement colérique, orgueilleux. Jamais un parfait chevalier au sens chrétien du terme, alors même que la foi de Roland ne peut être remise en cause tant elle est évidente ?

Que chante l’épopée ? La défaite magnifique du héros. Rien d’étonnant à cela. Gautier nous précise que « par une loi singulière et magnifique de sa nature, l’homme est porté à célébrer ses malheurs plutôt que ses joies, et la Douleur est le premier de tous les éléments épiques ».

La mort et la défaite sont le sujet des plus anciens chants épiques, dont le plus célèbre et le plus abouti est bien sûr le texte connu sous le nom de « Chanson de Roland », et attribué à un certain Turold, dont on ignore tout. Ces chants virils sont rarement franchement joyeux, la galanterie n’y a pas sa place, même si l’Amour a la sienne, quoique discrète. A l’inverse, pas d’économies dans le sang et les larmes. La Douleur est le véritable sujet, et avec elle, la Sainteté.

Léon Gautier précise que « les hommes de ces temps se contentent d’idées très simples, et très nettes, et ne subtilisent point avec elles. Ils ne se considèrent que comme des soldats. Contre ces « infidèles », on était convaincu qu’on représentait la cause du Droit et de la Lumière , et que cette mission devait être mêlée de quelque douleur ».

Parmi les récits les plus anciens de France, figurent certains textes de ce que les clercs médiévaux ont nommé la « Matière de France », c’est-à-dire des aventures mythiques de Charlemagne et de ses chevaliers. Regroupés en cycles, ils ont pour héros principal Saint Renaud, Saint Guillaume ou Saint Charlemagne. La forte personnalité de ce héros central est celle « de l’époque et de la race » où ses exploits sont chantés, nous dit Gautier. Roland, justement, est le représentant de l’idéal chevaleresque des Xe et XIe siècles.

Le public des plus anciennes épopées doit vivre dans un contexte guerrier véritable : La communauté constituée, organique, doit faire face à une menace mortelle, le tout dans un contexte féodal. C’est le rôle que les jongleurs qui récitent ces chansons donnèrent au Moyen-âge à l’Islam, en plein contexte de croisades. Ainsi, Charlemagne, qui a effectivement combattu les musulmans de l’émirat de Cordoue en Espagne, va devenir dans la légende le héros et rempart de la Chrétienté face à ce qui est perçu comme une menace de destruction païenne.

L’épopée traditionnelle raconte un âge de fer, où parfois les guerriers, parfois des barons, se révoltent contre leur roi (on peut penser à Achille dans l’Iliade, en révolte contre le chef de l’expédition des Grecs, Agamemnon, pour la belle Briséis), où les trahisons sont multiples (c’est le rôle symbolique que joue Ganelon dans la Chanson de Roland). La foi religieuse est sincère, le chevalier de ces épopées est viscéralement attaché soit à l’Eglise dans l’épopée traditionnelle française, soit à ses dieux dont il brigue les faveurs et craint la colère (C’est Calchas qui tente d’apaiser la colère d’Apollon contre les Grecs) . Elle aussi patriotique : Roland se bat aussi pour la « douce France ».

Si comme précité la galanterie est absente, la femme paraît néanmoins sous un beau jour. Cette poésie est chaste, il n’y a jamais d’allusions directes à la beauté physique des femmes ou au sexe. Les héros pleurent volontiers leur amis, leurs proches, leurs aimées. Roland pleure Aude, sa fiancée.

Les personnages, même ceux moralement réprouvables, subissent des dilemmes moraux. Ganelon, le Judas de l’histoire mythique de la France, finit sa vie l’épée à la main, magnifiquement courageux. Là se manifeste le destin de l’élite héroïque du genre humain : un mélange de misères et de grandeur.

Le monde décrit par ces poètes ne s’intéresse pas au merveilleux, nous ne sommes pas dans les légendes arthuriennes, il n’y a pas de fées, de nains, et de monstres. En revanche, il y a un amour du surnaturel, témoins de la présence divine : les Anges descendent du Ciel pour discuter avec Charlemagne.

Les personnages des premières épopées, jusqu’au XIIe siècle, sont vivants, épiques et saints pour certains : « Ils sont malheureux, parce qu’ils sont épiques, ils sont épiques, parce qu’ils sont saints. » comme nous le rappelle Gautier. La sainteté, justement, est épique, car jamais vulgaire.

L’épopée traditionnelle, en France, ne survivra pas au début des croisades. Reprise par les clercs, cette tradition épique va être remaniée, en fonction des intérêts du moment. Les personnages vont devenir des stéréotypes, des objets de conventions, de formules, qui vont empêcher toute inventivité. Devenus caricatures, trop parfaits parfois, les personnages des premières épopées françaises vont mourir sous la plume d’intellectuels et de « mauvais prosateurs » qui vont les dénaturer. Gautier impute, entre autres, à Ronsard la décadence de l’épopée française, car rien de véritablement épique ne pourrait sortir du cerveau même brillant de l’auteur de la Franciade.

Les temps historiques, c’est-à-dire ceux documentés abondamment par des témoins qui se veulent objectifs, empêchent l’héroïsation. La prise de Jérusalem par les Croisés en 1096 donna lieu aux derniers poèmes épiques, ceux d’avant les époques trop bien connues pour que la légende ait sa place ; Godefroi de Bouillon, leader de la première croisade, sera le dernier héros de ces légendes françaises.

En dehors de la poésie homérique, on peut encore citer le Mahabharata et le Ramayana indiens , les Nibelungen germaniques, qui ont avec les épopées de la Matière de France un « air de famille », dont l’exhalaison est celle de la « bonne odeur du printemps », celle de la vie, et de la guerre, dont le printemps est la saison.

Comment faire, pour nous autres « occidentaux » privés d’épique et de grandeur par notre époque, pour retrouver ce souffle qui donne un sens suprême à nos vies ? Si la réponse n’est pas évidente, Léon Gautier peut en tout cas nous apporter une première certitude :

« Pas d’épopées chez les peuples platement heureux et qui n’ont pas de grands hommes ».

Vincent de Téma

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |