10/04/2022

« Embrasse la nuit, Messaline ! Embrasse la nuit !... »

« Messaline » de Nonce Casanova, V. Messaline, pp. 158/173, aux éditions Palimpseste

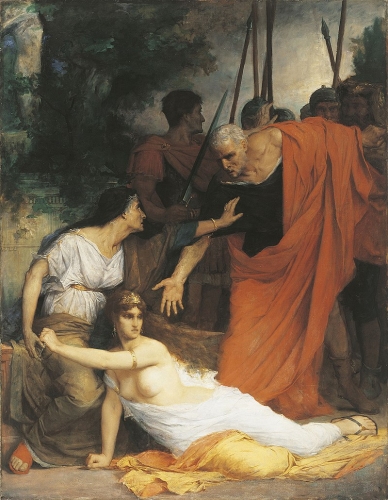

François Lematte, La mort de Messaline, 1870

Tandis qu'elle regarde vers le bois de César, au delà du Tibre, il lui semble soudain distinguer la pierre blanche du tombeau de Numa ; et elle enveloppée d'une sombre impression de mort.

Alors la beauté de Servinius se dresse, merveilleuse, dans son souvenir. Et de vastes ondes d'amour mêlées à de subtiles ondes de chagrin noient sa vie, tout à coup. Elle demeure tremblante devant l'infini ; elle oublie la Ville qui s'endort ; elle lève de nouveau les yeux vers les étoiles ; elle a des balbutiements naïfs sans nulle concordance avec l'agitation qui commence à se produire en elle. Les noms d'Hipparque et d'Aratus lui tintent aux lèvres sans qu'elle puisse trop savoir pourquoi, et, pendant des secondes, elle se demande si l'Olympe et le Hadès ne sont pas deux monstrueux androgynes qui se forniquent mutuellement sans cesse et enfantent, l'un, les belles espérances qui illuminent les cœurs, l'autre, les souvenirs lourds qui attristent infiniment.

Puis la face morte de Servinius se penche sur elle, lui sourit maintenant, paraît la convier à un amour d'outre-tombe. Elle avance la bouche comme pour un baiser réel ; ses seins palpitent avec violence ; elle embrasse l'ombre, en des spasmes où ondule une fièvre de volupté triomphale. Elle lui crie :

« Pourquoi n'as-tu pas voulu m'aimer hier, lorsque tu étais dans cette vie comme moi !... »

Et voici que la syrinx qui, la veille, se lamentait du côté de la maison du Flamine-Dial, éparpille dans la nuit des notes de félicité.

« Entends-tu !... Entends-tu !... C'est la chanson d'un amant heureux !... Il appelle l'aimée !... Entends-tu... Il tremble d'amour ; et il espère lui donner bientôt les voluptés que je t'ai demandées et que tu ne m'as pas données !... Où es-tu ?... C'est toi que je sens, n'est-ce pas, contre moi ! Tu me mords le coeur et je t'aime !... Servinius !... Je t'ai aperçus et tu t'es évanoui sous mes yeux !... Je ne sais plus comment... Oh ! J'ai fait un affreux rêve, figure-toi... J'ai rêvé que je venais d'ordonner à un de mes esclaves d'écraser ton corps contre le pavé du grand triclinium et que ton sang qui coulait à flots, une voix, pareille à celle de l'Hector d'Homère, s'élevait, me suppliait de ne pas te laisser sans sépulture... Alors je ricanais à perdre haleine, je frappais tes membres ensanglantés avec rage et je criais : « Ah ! Ah !... tu crains que ton âme ne soit errante !... Elle le sera !... Et a belle que tu me préfères ne pourra pas lui faire de souhaits favorables, ni l’appeler trois fois à la fin des rites !... Car tu n'auras pas de sépulture et tu ne feras jamais partie de la famille des dieux-mânes !... Puis je regrettais de ne pas la connaître celle que tu aimais, je le regrettais vivement, parce que j'aurais eu si grande joie à lui faire subir le sort de Polyxène que l'on envoya rejoindre Achille dans le royaume des ombres !... »

Et ses bras, avec frénésie, enserrent l'amant de chair qu'elle perçoit dans le désordre de son délire d'œstromane.

« Qu'il se dissipe loin de moi, ce mauvais rêve !... Tu es là, Servinius... Je sens ton ventre palpiter contre le mien ; je suis éclairée par la beauté de tes yeux !... Non, non, je n'ai pas frappé tes membres ensanglantés, je ne les ai pas fait jeter dans le Tibre... Tant d'amour me rend folle !... C'est trop !... J'ai comme une flamme qui s'échappe de ma gorge, se suspend le long de mes reins, me cingle les jarrets ; et chaque bout de me seins s'embrase comme le sommet de l'Etna !... La nuit est remplie de parfums !... Les milliers de regards du ciel fixent leur extase sur notre ivresse !... Aimons-nous !... »

Et elle a des soubresauts, des gémissements lascifs ; le poids de sa chevelure secouée tord la délicate agrafe du nimbus ; et c'est, sur les épaules frémissantes, une chute de torsade qui se déroule : l'ampleur orgueilleuse d'une aile large, déployée.

« Aimons-nous !... »

Elle s'aperçoit, enfin, que ses baisers ne claquent que dans le vide de la nuit ; qu'elle n'étreint que l'haleine de la ville endormie, que la nullité des ténèbres. Ses pensées, auréolées de vertige, s'arrêtent un instant, éperdues, devant la monstrueuse face du Destin qui se présente devant elle. Elle sent, soudain, que, dans cette ombre, des âmes passent et repassent, des âmes méchantes qui raillent beaucoup cette étreinte inutile, ces baisers donnés au néant avec tant d'ardeur...

Puis elle voit, oui, elle voit, là-bas, là-bas,devant elle, derrière elle, partout, de vastes traînées de pourpre qui jaillissent du fond de l'infini, fumantes comme un sang frais, horribles ; - une pluie de gouttes rouges s'éparpille, cache la douce clarté des astres... Oh ! Il fait nuit, si nuit !... Elle entend, oui, elle entend des voix s'élever de cette pourpre de crime que sa main impériale a répandu, en se jouant, sur le pavé de Rome, sur la mémoire des hommes !... Ces voix !... Elle les reconnaît tant pour les avoir aimés, pour les avoir haïes !... Les voix de Vinucius, de Silanus, de Myrrhon, de Montanus, de Polybe, d'autres, d'autres !... Elles éclatent de rire à ses oreilles, d'un rire féroce qui lui retourne les entrailles ; elles lui chantent : « Io ! Triomphe ! » et s'unissent pour lui crier :

« Embrasse la nuit, Messaline ! Embrasse la nuit !... »

Elle tremble de frayeur ; elle veut appeler mais sa gorge se contracte ; la voix y meurt...

Toute l'ombre s'insinue en elle. De grands flots noirs grondent en ses yeux, en ses narines, en sa bouche, en ses pores ; et elle les entend tomber en escalade au dedans de son être, comme au dedans d'un abîme...

« Embrasse la nuit, Messaline ! Embrasse la nuit !... »

Cependant ses pensées parviennent à se recueillir un peu, dans le calme. Elle voit défiler dans son souvenir le cortège merveilleux de ses sensations mortes ; elle n'éprouve nul remords. Au contraire un grand regret lui vient : le regret qu'elles ne puissent, ces sensations multiples, si profondes, revenir toutes ensemble, faire vibrer sa vie encore. Oh ! Les revivre toutes à la fois ! Pouvoir baigner, d'un seul élan, son âme dans l’atmosphère glorieuse où resplendissent, d'une si belle lumière sombre d'astres maudits, tous les crimes, toutes les luxures, toutes les folies ! Et, comme un brouillard qu'une aurore assaille, sa frayeur, doucement, se dissipe...

« Embrasse la nuit !... »

Elle se tient toute droite à présent ; sa tempe gauche, ardente, bat contre le flanc du Jupiter de bronze. Elle crie tout à coup :

« Taisez-vous !... Taisez-vous, lémures !... Taisez-vous ou j'ordonne aux dieux de vous condamner à la fourche !... »

Et il lui semble qu'à cette menace la traînée sanglante s'est effacée et que les voix railleuses se sont tues. Cependant elle aperçoit des regards luire au fond du monde, de larges regards fixés sur elle ; elle leur parle avec une douceur très grande :

« C'est vous, vous encore !... Vous demeurez là-haut, vous luttez d’éclat avec les étoiles pour me plaire et vous êtes jaloux de la nuit !... Mais je ne veux pas que vous persistiez à contempler ma gloire et ma beauté... Disparaissez !... Messaline n'existe pas pour donner des jouissances à ceux qui sont ailleurs, qui ne sont plus... Messaline n'aime pas les voluptés subtiles de l'ombre, du souvenir, des songes... Elle aspire à toutes les voluptés présentes, aux voluptés que se yeux sondent, que se mains palpent, que ses dents mordent, et auxquelles son sang se mêle !... »

Elle sanglote, soudain, le visage dans ses mains, elle gémit doucement, doucement, pour que les lémures cachés ne puissent pas l'entendre, ni les dieux ; et son orgueil craint presque qu'elle ne s'entende elle-même...

« Pauvre Messaline !... tous les désirs d'amour flambent autour de ses nerfs comme des serpents-génies enflammés qui s'agitent sans cesse !... Tous les désirs d'amour !... Comme si toutes les ardeurs des amants qui s'unissaient au moment où elle vint au monde s'étaient jetées contre le sexe de sa mère, sous l’œil favorable d'Ilithya, et qu'elle eût traversé, en s'en empreignant jusqu'aux moelles, un feu violent de baisers !... »

Et, d'entre ses doigts, de grosses larmes coulent ; on dirait que les diamants du nimbus se fondent subitement contre l'agitation de cette chai embrasée.

« Pauvre Messaline !... Embrasse la nuit !... Oui, j'ai bien compris qu'elles se moquaient de moi, ces voix mauvaises, mais j'ai fait semblant de ne pas comprendre et maintenant elles ne me troublent plus... Et rien ne me troublera plus jamais... Ni la voix des lémures, ni celle de harpies, ni les hurlements d'Alecton !... Tantôt je me plaignais !... Pourquoi ?... Ah ! Ah !... »

Elle a un rire de folie ; et de tels frissons d'ivresse amère li gonflent le cœur qu'il lui semble que sa poitrine est, à présent, trop étroite pour le contenir.

« O sorcières noires et fangeuses, vous pouvez verser sur moi toute l'eau de la source d'Hémonie et graver mon nom à la cire rouge ! Vous pouvez, ô vieillards de Carpathos, tracer sur mon chemin tous vos signes funestes ! Et toi, Périmède immonde, tu peux faire couler du naphté sous mes pas ! - rien n'empêchera Messaline d'être plus belle que la déesse d'Idalie, de chercher le bonheur partout où elle croira qu'il se trouve : sur la bouche vermeille des Néréides ou sous l'affreux ventre poilu des Onocentaures !... Oui, je l'embrasserai, la nuit : elle me donnera toutes les jouissances que personne n'a jamais goûtées, et qu'elle cache dans les plis profonds de son manteau sombre !... Car je ne peux vivre que de jouissances, moi ! Mes dents ne savent mordre que le pain d'amour, le pain que Vénus a dévoré dans les bras de Mars, et je ne m'abreuverai jamais qu'à la source de bave et de sang qui jaillit des étreintes ardentes !... »

Et ses yeux chargés de fièvre qui errent dans le lointain, des jardins de Pompée au champ Vatican, se heurtent encore à la blancheur du tombeau de Numa ; et l'impression de mort revient en elle. Son désir de volupté est, de nouveau, troublé par le souvenir de Servinius ; la beauté du malheureux accable sa pensée d’éblouissements qui lui font un mal suave.

« Non, ce n'est pas un rêve... Je m'en souviens bien à présent... J'ai ordonné au dispensator d'écraser son corps sur le pavé du grand triclinium... Et il me semblait qu'une voix plaintive s'élevait de ses membres ensanglantés pour me supplier de lui accorder une place tranquille dans un coin du sépulcrum commun... Et, dans ma colère, je les ai fait jeter dans le Tibre... Oui... Je m'en souviens bien... C'était hier soir... J'ai été méchante... Bien méchante... Qu'il était beau !... Que l'eau du Tibre lui soit légère !... Je n'ai jamais regretté un seul de mes cadavres... Mes cadavres !... C'est Halotus qui m'a dit un jour : « Tu produis des cadavres comme Palès produit des brins d'herbe !... C'est vrai... J'aime la mort... Lors de la conspiration de Viniciannus j'éprouvais une grande joie à aller regarder les têtes coupées qu'on avait exposées sur l Forum et j'enfonçais mes doigts dans les cous sanglants avec gourmandise comme on fait pour retirer les grains d'une grenade... Et, afin de réjouir un peu les mânes de Cicéron, j'ai brisé l'épingle d'or de Fulvie en perçant le ventre d'un quatuorvir qui ressemblait à Antoine... Je me suis amusée à composer une longue guirlande en attachant des roses aux intestins de Myrrhon... Et, un soir, j'ai piétiné la fille de Drusus avec tant d'ardeur que son sang m' sauté jsuqu'à la gorge : mes cuisses étaient plus rouges que celles de la Vénus Cluacine qui se trouve devant les Tavernes Neuves... C'est moi qui ai fait avaler à Polybe un cyathe de plomb fondu en modulant une ode d'Anacréon... j'aime la mort !... Elle est laide, mais sa laideur est presque aussi belle que la beauté de l'amour !... Cependant je ne suis pas contente... Non... d'avoir fait écraser le corps de Servinius sur le pavé du grand triclinium... J'ai chassé les souffles de félicité qui se mettaient à agiter ma vie... Oh !... Et pourquoi ?... Il était si beau !... Nous nous serions tant aimés, loin des foules, dans le silence de mon insula de Sulmone !... Ou ici... ou ailleurs... N'importe où... Avec lui !... Oh ! J'ai été méchante !... Les monstres marins qui aboient continuellement aux flancs de Charibde n'ont pas la méchanceté que j'ai eue... J'aurais dû attendre... Pourquoi n'ai-je pas attendu ?... Et peut-être que lorsque sa bouche m'aurait paru trop lourde... Mais jamais sa bouche ne m'aurait paru trop lourde... Qu'ai-je fait, ô dieux !... J'ai pris mon cœur, je l'ai lancé dans le Styx et me voilé toute couverte de souffrance... Je suis triste comme si j'errais sur les rochers rougis du sang de Prométhée... Embrasse la Nuit, Messaline, embrasse la Nuit, et revêts l'impluvial de deuil !... Vous avez raison, Lémures : je n'ai plus qu'à jeter mes baisers dans l'ombre profonde !... »

Longtemps, elle demeure inclinée sous des pensées de douleur ; elle regarde apparaître en elle mille faces de ses actions passées : des faces d'horreur et de beauté, de larges faces grimaçantes de crime, d'ardentes faces de luxures. Elle est un instant rongée par ces apparitions qui forment au fond de sa jeunesse une sorte d'amas lumineux, tranché de ténèbres, où semblent s'exprimer d'innombrables vies étrangères à la sienne.

Car l’ambiguïté de son âme d'essence indéfinie recueille avidement toutes les expressions de l'ivresse humaine et se les assimile – ainsi qu'un lac de mirage que pénètrent à la fois, comme une poussière uniforme, des cendres, de pollens, des étincelles, des haleines. Il lui arrive de penser à la mort alors que tous les élans de la vie la harcèlent, s'insinuent en elle, se substantient du délire de son être, y condensent toutes les essences des force, des souverainetés. Et, parmi ses râles de jouissances, il y a souvent des imprécations furieuses : l'amour et la haine se tiennent dans un seul frisson de son cœur : - elle adore le soleil en espérant avec joie qu'il s'écroulera bientôt sous le triomphe des ténèbres ; ses larmes douloureuses ne sont que des gouttes de bonheur ou d'indifférence dont le Mystère par son beau masque de monstre ; elle pleure de pitié tandis que Valérius Asiaticus se défend d'être l'amant de Poppée et, tout en essuyant ses pleurs sincères, elle exprime son désir de savourer bientôt la mort de ce malheureux dont elle convoite les jardins. Ce n'est pas une folle ; c'est une magnifique qui a mal recueilli tous les vastes appétits qui se formulent secrètement en toutes les substances de la Nature ; elle confond le mal et le bien ; elle est certaine que la laideur resplendit ; elle ne sait peut-être pas que le mal est ce qui heurte l'harmonie sublime des consciences, - puisque la sienne n'a jamais été troublée que par des regrets vagues dont elle jouit presque comme on jouit douloureusement d'une volupté qui n'est pas absolument complète.

Cependant, ce soir, sa vie vacille un peu. Une onde de véritable souffrance roule parmi ses pensées, les brouille tout à fait. Elle parle d'élever un temple à Servinius, de mettre son nom dans les chants saliens, de s'en aller, errante et désolée, comme Ariane qui recherchait Thésée sur les plages désertes de l'île de Naxos... Son regard d'amante endolorie a les profondeurs mystérieuses et solennelles de l'infini qu'elle fixe, désespérément... Et des instants enveloppés d'un vide suprême passent sur cette âme de dominatrice... Puis, tout à coup, elle a un rire, un grand rire sonore qui vibre longtemps dans l'air calme, - et ceux qui rôdent autour du Palatin doivent s'être arrêtés, rêveurs, en croyant qu'un flamine majeur vient de faire résonner l'airain de Témèse pour appeler la lune...

« Je ne suis pas triste, non !... Pourquoi serais-je triste ?... Je te retrouverai, ô toi que j'ai aimé ! Ô toi que j'aime à en mourir !... Car tu n'as pas disparu !... Tu ne peux pas disparaître !... Tu es par là, près de moi et tu reviendras poser la couronne de fleurs enflammées autour de mon cœur !... Tu es là, dans la nuit, dans l'éternité, et je saurai te rencontrer encore, je saurai t'arracher des abîmes où les déesses jalouses t'ont caché !... »

Et voici que des vers de la « Théogonie » chantent dans sa fièvre ; - elle élève les bars comme pour obéir aux lémures, pour embrasser la nuit.

« Tu as raison, divin Hésiode : l'amour est contemporain du Chaos... C'est de lui qu'est sorti le monde !... Il est partout où la vie se trouve !... Il est aussi au fond des sépulcres, peut-être... Partout !... Et je l'appellerai si bien qu'il reviendra en moi, encore, encore !... Je le veux !... Mes baisers seront plus harmonieux que les chants d'Orphée l'Ismarien !... Ils seront si ardents qu'ils brûleront toutes les ombres avec lesquelles tu t'enveloppes, ô toi que j'ai aimé !... Et plus nombreux que les épis du Gargar, que les raisins de Méthyme, que les astres !... Toujours !... Même pendant les fêtes d'Isis !... Et un jour tu glisseras d'une bouche que je presserai sur la mienne, tu te replaceras dans mon sang et les souffles d’Éole emporteront mes tristesses !... »

Elle reste vibrante, les bras levés, La face si belle et douloureuse de Servinius s'éloigne de sa vision, disparaît dans un lointain. Ce n'est pas vers elle seule que monte cet appel voluptueux : c'est surtout vers un être impersonnel, tout éblouissant de beauté, qui plane au-dessus d'elle, au-dessus du monde, dans cette région éthérée, où s'accumulent les prodigieuses espérances de l'humanité pour servir, sans doute, à quelques merveilleux dessein du Créateur.

Et elle frisonne brusquement, jette quelque cris aigus ; ses doigts couverts de pierreries font des signes étincelants ; - toutes les étoiles paraissent tomber une à une au fond de ses yeux.

« O nuit profonde !... Toutes les ardeurs qui t'animent sourdement m'animent !... Tu es faite pour les joies secrètes des amants, tu es remplie de toutes les vibrations des bonheurs étranges et des crimes superbes qui redoutent la lumière d'Hélios !... D'où viens-tu ?... Et quelle magicienne sacrée t'a produite ?... Jaillis-tu du Tartare, comme le dit Orphée, et retournes-tu à l'Orcus ?... Je t'aime !... JE t'aime aussi, toi !...Parce que tu recueilles les râles des jouissances violentes, parce que tu es saturée par la mélancolie des amants qui souffrent sans cesse que les dieux aient fait étreinte si courte !... et c'est pour quoi ton ombre est éternelle !... Je vois frissonner parmi tes étoiles l'herbe de Médée dont un seul brin inspire plus de désirs d'amour qu'un scyphus de falerne opimien mêlé de pyrêtre !... C'est cette herbe que tu viens d'écraser contre mes os, contre mes nerfs, et que tu pétris avec mon sang pendant que je dors !... Oh : réponds moi !... J'entends venir de toi des hymnes plus doux que ceux de Thamyris, plus troublants que les chants magiques des Marses... O Nuit ! Nuit profonde ! Sœur de Messaline !.... »

Elle penche son front accablé de vertige ; elle hurle encore d'incohérentes paroles ; puis elle se met à éteindre avec furie, irritée de ne pouvoir l'animer, le Jupiter en Bronze.

Et, longtemps, sur Rome endormie, s'éparpille le bruit des baisers dont l'Augusta couvre le dieu immobile.

Messaline ; Eugène Cyrille Brunet (marbre ; Musée des beaux arts de Rennes)

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |

03/04/2022

Les pyramides de Nerval (première partie)

Gérard de Nerval, Voyages en Orient, Les Femmes du Caire - Le Harem, VI. L'Île de Roddah, pp. 270, aux éditions Gallimard, Folio Classique

...Arrivé au sommet, je fus frappé d'admiration en apercevant dans tout leur développement, au-dessus de Gizeh qui borde l'autre côté du fleuve, les trois pyramides nettement découpées dans l'azur du ciel. Je ne les avais jamais si bien vues, et la transparence de l'air permettait, quoique à une distance de trois lieues, d'en distinguer tous les détails.

Je ne suis pas de l'avis de Voltaire, qui prétend que les pyramides de l’Égypte sont loin de valoir ses fours à poulets ; il ne m'était pas indiffèrent non plus d'être contemplé par quarante siècles ; mais c'est au point de vue des souvenirs du Caire et des idées arabes qu'un tel spectacle m’intéressait dans ce moment-là, et je me hâtai de demander au cheikh, notre compagnon, ce qu'il pensait des quatre mille ans attribués à ces monuments par la science européenne.

Le vieillard prit place sur le divan de bois du kiosque, et nous dit :

« Quelques auteurs pensent que les pyramides ont été bâties par le roi préadamite Gian-ben-Gian ; mais, il existait, trois cents ans avant le déluge, un roi nommé Saurid, fils de Salahoc, qui songea une nuit que tout se renversait sur la terre, les hommes tombant sur leur visage et les maisons sur les hommes ; les astres s'entrechoquaient dans le ciel, et leurs débris couvraient le sol à une grande hauteur. Le roi s'éveilla tout épouvanté, entra dans le temple du Soleil, et resta longtemps à baigner ses joues et à pleurer ; ensuite il convoqua les prêtres et devins. Le prêtre Alikam, le plus savant d'entre eux, lui déclara qu'il avait fait lui-même un rêve semblable. ''J'ai songé, dit-il, que j'étais avec vous sur une montagne, et que je voyais le ciel abaissé au point qu'il approchait de nos têtes, et que le peuple courait à vous en foule comme à son refuge ; qu'alors vous élevâtes les mains au-dessus de vous et tâchiez de repousser le ciel pour l'empêcher de s'abaisser davantage, et que moi, vous voyant agir, je faisais aussi de même. En ce moment, une voix sortit du soleil qui nous dit : 'Le ciel retournera en sa place ordinaire lorsque j'aurai fait trois cents tours.''' Le prêtre ayant parlé ainsi, le roi Saurid fit prendre les hauteurs des astres et rechercher quel accident ils promettaient. On calcula qu'il devait y avoir d'abord un déluge d'eau et plus tard un déluge de feu. Ce fut alors que le roi fit construire les pyramides dans cette forme angulaire propre à soutenir même le choc des astres, et poser ces pierres énormes, reliées par des pivots de fer et taillées avec une précision telle que ni le feu du ciel, ni le déluge, ne pouvaient certes le pénétrer. Là devaient se réfugier au besoin le roi et les grands du royaume, avec les livres et images des sciences, les talismans et tout ce qu'il importait de conserver pour l'avenir de la race humaine. »

J'écoutais cette légende avec grande attention, et je dis au consul qu'elle me semblait beaucoup plus satisfaisante que la supposition acceptée en Europe, que ces monstrueuses constructions auraient été seulement des tombeaux.

« Mais, dit-il, comment les gens réfugiés dans les salles des pyramides auraient-ils pu respirer ?

– On y voit encore, reprit le cheikh, des puits et des canaux qui se perdent sous la terre. Certains d'entre eux communiquaient avec les eaux du Nil, d'autres correspondaient à de vastes grottes souterraines ; les eaux entraient par des conduits étroits , puis ressortaient plus loin, formant d'immenses cataractes, et remuant l'air continuellement avec un bruit effroyable. » (…)

(…) En Afrique, on rêve l'Inde comme en Europe on rêve l'Afrique ; l'idéale rayonne toujours au-delà de notre horizon actuel. Pour moi, je questionnais encore avec avidité notre bon cheikh, et lui faisais raconter tous les récits fabuleux de ses pères. Je croyais avec lui au roi Saurid plus fermement qu'au Chéops des Grecs, à leur Chéphren et à leur Mycérinus.

« Et qu'a-t-on trouvé, lui disais-je, dans les pyramides lorsqu'on les ouvrit la première fois sous les sultans arabes ?

– On trouva, dit-il, les statues et les talismans que le roi Saurid avait établis pour la garde de chacune. Le garde de la pyramide orientale était une idole d'écaille noire et blanche, assise sur un trône d'or, et tenant une lance qu'on ne pouvait regarder sans mourir. L'esprit attaché à cette idole était une femme belle et rieuse, qui apparaît encore de notre temps et fait perdre l'esprit à ceux qui la rencontrent. Le garde de la pyramide occidentale était une idole de pierre rouge, armée aussi d'une lance, ayant sur la tête un serpent entortillé ; l'esprit qui le servait avait la forme d'un vieillard nubien, portant un panier sur la tête et dans ses mains un encensoir. Quant à la troisième pyramide de Saccarah, chacune aussi à son spectre : l'un est un vieillard basané et noirâtre, avec la barbe courte ; l'autre est une jeune femme noire, avec un enfant noir, qui, lorsqu'on la regarde, montre de longues dents blanches et des yeux blancs ; un autre a la tête d'un lion avec des cornes ; un autre a l'air d'un berger vêtu de noir, tenant un bâton ; un autre enfin apparaît sous la forme d'un religieux qui sort de la mer et qui se mire dans ses eaux. Il est dangereux de rencontrer ces fantômes à l'heure de midi.

– Ainsi, dis-je, l'Orient a les spectres du jour comme nous avons ceux de la nuit.

– C'est qu'en effet, observa le consul, tout le monde doit dormir à midi dans ces contrées, et ce bon cheikh nous fait des contes propres à appeler le sommeil.

– Mais, m'écriai-je, tout cela est-il plus extraordinaire que tant de choses naturelles qu'il nous est impossible d'expliquer ? Puisque nous croyons bien à la création, aux anges, au déluge, et que nous ne pouvons douter de la marche des astres, pourquoi n'admettrions-nous pas qu'à ces astres sont attachés des esprits, et que les premiers hommes ont pu se mettre en rapport avec eux par le culte et par les monuments ?

– Tel était en effet le but de la magie primitive dit le cheikh ; ces talismans et ces figures ne prenaient force que de leur consécration à chacune des planètes et des signes combinés avec leur lever et leur déclin. Le prince des prêtres s’appelait Kater, c'est-à-dire maître des influences. Au-dessous de lui chaque prêtre avait un astre à servir seul, comme Pharouïs (Saturne), Rhaouïs (Jupiter) et les autres.

« Aussi chaque matin le Kater disait-il à un prêtre : ''Où est à présent l'astre que tu sers ?'' Celui-ci répondait : ''Il est en tel signe, tel degré, telle minute'' , et, d'après un calcul préparé, l'on écrivait ce qu'il était à propos de faire ce jour-là. La première pyramide avait donc été réservée aux princes et à leur famille ; la seconde dut renfermer les idoles des astres et les tabernacles des corps célestes, ainsi que les livres d'astrologie, d'histoire et de science ; là aussi les prêtres devaient trouver refuge. Quant à la troisième, elle n'était destinée qu'à la conservation des cercueils de rois et de prêtres, et comme elle se trouva bientôt insuffisante, on fit construire les pyramides de Saccarah et de Daschour. Le but de la solidité employée dans les constructions était d'empêcher la destruction des corps embaumés, qui, selon les idées du temps, devaient renaître au bout d'une certaine révolution des astres dont on ne précise pas au juste l'époque.

– En admettant cette donnée, dit le consul, il y aura des momies qui seront bien étonnées un jour de se réveiller sous un vitrage de musée ou dans un cabinet de curiosité d'un Anglais.

– Au fond, observai-je, ce sont de vraies chrysalides humaines dont le papillon n'est pas encore sorti. Qui nous dit qu'il n'éclora par quelque jour ? J'ai toujours regardé comme impie la mise à nu et la dissection des momies de ces pauvres Égyptiens. Comment cette foi consolante et invincible de tant de générations accumulées n'a-t-elle pas désarmé la sotte curiosité européenne ? Nous respectons les morts d'hier, mais les morts ont-ils un âge ?

– C'étaient des infidèles, dit le cheikh.

– Hélas!dis-je, à cette époque ni Mahomet ni Jésus n'étaient nés. »

Nous discutâmes quelque temps sur ce point, où je m'étonnais de voir un musulman imiter l'intolérance catholique. Pourquoi les enfants d'Ismaël maudiraient-ils l'antique Égypte, qui n'a réduit en esclavage que la race d'Isaac ? A vrai dire, pourtant, les musulmans respectent en général les tombeaux et les monuments sacrés de divers peuples, et l'espoir seul de trouver d'immenses trésors engagea un calife à faire ouvrir les pyramides. Leurs chroniques rapportent qu'on trouva dans la salle dite du roi une statue d'homme de pierre noire et une statue de femme de pierre blanche debout sur une table, l'un tenant une lance et l'autre un arc. Au milieu de la table était un vase hermétiquement fermé, qui, lorsqu'on l'ouvrit, se trouva plein de sang encore frais. Il y avait aussi un coq d'or rouge émaillé d’hyacinthes qui fit un cri et battit des ailes lorsqu'on entra. Tout cela rentre un peu dans Les Mille et Une Nuits ; mais qui empêche de croire que ces chambres aient contenu des talismans et des figures cabalistiques ? Ce qui est certain, c'est que les modernes n'y ont pas trouvé d'autres ossements que ceux d'un bœuf. Le prétendu sarcophage de la chambre du roi était sans doute une cuve pour l'eau lustrale. D'ailleurs, n'est-il pas plus absurde, comme l'a remarqué Volney, de supposer qu'on ait entassé tant de pierres pour y loger un cadavre de cinq pieds ?

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |

08/02/2022

Messaline

« Messaline » de Nonce Casanova, V. Messaline, pp. 155/158, aux éditions Palimpseste

Elle s'est fait revêtir de sa plus magnifique stola, de la stola de toile syrienne qu'on eût dit trempée en des opales fondues, si mystérieusement resplendissante malgré l'ombre, et que lui ont offerte, lors des jeux séculaires, les députés des Parthes qui, après les cruautés de Gotarzès, étaient venus prier Claude de laisser Méherdate remonter sur le trône de ses aïeux. Les diamants qui pendent à son nimbus, au bout de chaînettes d'airain, illuminent les arcs très larges des sourcils brunis au sapo et le haut des paupières vaguement poudrées au pollen d'anémone. Elle est montée sur l'argamasse du Palatin, seule. Il n'y a aucune lumière autour d'elle, mais ses gemmes jettent une clarté astrale – et elle paraît nimbée comme les dieux qui passent au fond des rêves mystiques.

L'accensus vient, sur le Forum, de crier la quinzième heure.

La nuit arrache sournoisement les dernières franges d'or crépusculaires dont se parait le Janicule. L'air garde encore le murmure des foules qui viennent de se récréer au Champ de Mars, et les gros chariots qui, en vertu d'une loi Julia, peuvent parcourir la ville à partir de la dixième heure, heurtent brutalement de leur bruit inégal et dur la tranquillité délicate des silences qui éclosent, peu à peu, sur l'assouplissement de Rome.

Un parfum piquant s'élève du safran cilicien dont les dalles de l'argamasse sont saupoudrées.

Messaline s'assied sur le rebord de la balustrade de bronze et regarde la nuit naissante.

Cette nuit-là est belle d'une beauté infinie qui élève jusqu'à des limites inconcevables l'ardeur des contemplations. Une sérénité tellement pure se balance au bout des rayons d'étoiles que le coeur de l'impératrice, comme pour imiter ce rythme sublime de l'espace, cette harmonie sacrée des slendeurs et de l'ombre, se met à battre vite, vite, dans une ivresse qui est formée par l'essence mystérieuse des principes divins qui lui arrivent des profondeurs de la Nature.

Car Messaline se sent soudain en rapport avec les Dieux qui hantent le milieu de l'immensité ; mais une telle extase afflue si violemment sur sa vie qu'elle oublie son intention de leur demander pardon d'avoir partagé le sacrilège de Claude lors du dernier festin secret. La vestale Maxime, pendant les Mystères de la Bonne Déesse, n'a pas un regard plus pur de toute nuance terrestre que le regard qui, à cet instant, file d'entre les cils presque joints de l'Augusta pieusement adoratrice vers les Olympes que son âme émue aperçoit dans l'invisible, là-bas, là-bas, parmi la gloire suprême des astres.

Et, lentement, la pensée impériale se remplit de toute la divinité vertigineuse de cette nuit ; lentement, cette puissance humaine s'assimile le reflet des puissances inconnues, éparses, dans la souveraineté du recueillement universel.

Messaline est saturée de rythmes sacrés ; la voix éternelle des âges filtre confusément à travers ses fibres.

Elle demeure longtemps absorbée dans un éblouissement, dans une ivresse presque insensible ; elle est intimement unie à l'éther prestigieux ; le frémissement de son être résume l'aspect glorieux et l'expression profonde du ciel.

Puis, doucement, avec l'effort exquis du papillon qui se déchrysalide, son esprit s'élève de cette ambiance et apparaît à l'existence effective.

Messaline, alors, a un sourire ineffable ; elle secoue avec grâce comme pour se dégager tout à fait de cette nébulosité de rêve qui pesait sur elle ; et les diamants du nimbus agitent leurs éclairs au-dessus des yeux, des beaux yeux si singulièrement calmes.

Elle fait quelque pas ; les fines semelles d'or de ses souliers scyoniens, qu'elle a voulu pareils à ceux du Théotime de Plaute, tintent, ainsi qu'un heurt assourdi de cymballum, sur les cubes gravés de la mosaïque. Elle s'accoude au socle d'un Jupiter de bronze qui hausse sa majesté au-dessus d'une rangée de balustres dans le marbre desquels s'incrustent d'humbles physionomies de petits dieux : Momus, Thémis, Éole et d'autres absolument recouverts de lierre, de cobœas...

Les lumières de Rome, à mesure que la nuit se fait plus noire, paraissent développer leur ardeur timide afin de se hausser jusque-là, de mettre la caresse de leurs reflets sur la maison auguste, d'épouser orgueilleusement la lumière des yeux de leur impératrice ; elles vacillent comme d'immatérielles créatures fécondées par le Génie du Feu qu'un souffle d'enthousiasme, d'adoration, animerait, là, devant le feu suprême qui brûle, qui resplendit, malgré l'horreur de Vesta, au sang divin de Messaline.

Messaline ; Eugène Cyrille Brunet (marbre ; Musée des beaux arts de Rennes)

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |