01/02/2015

Deux exemples (Alexandre Douguine)

Alexandre Douguine, Le prophète de l'eurasisme, Partie II Judaïca, Sur la route de l'Eurasie, Deux exemples, pp. 85-86, Avatar éditions ; Collection Heartland

La dualité fondamentale que nous avons exposée explique instantanément un ensemble de facteurs demeurant obscurs et paradoxaux dans d'autres méthodologies interprétatives. En particulier, une explication logique est trouvée pour le mystérieux phénomène appelé "antisémitisme juif". Ainsi, la critique de Marx concernant Lassalle, dans laquelle Marx utilisait un langage extrêmement judéophobe, et aussi les passages extrêmement anti-juifs dans toute l’œuvre de Marx, identifiant le judaïsme au capitalisme, deviennent parfaitement clairs, car le juif Marx appartient à tous points de vue et sans ambiguïté au type mystique-hassidique, messianique, qui voit traditionnellement l'ennemi principal dans la bourgeoisie et le capitalisme - où le rôle principal, à la fois au sens philosophique et au sens ordinaire, est joué par les Juifs. Dans son article Sur la question juive, Marx écrivait : "Quelles sont les bases séculières du judaïsme ? Les besoins matériels, l’intérêt personnel. Quel est l'idéal terrestre juif ? Le trafic. Quel est son dieu terrestre ? L'argent... L'Argent - voilà le dieu jalloux d'Israël. L'essence empirique du judaïsme est le commerce". Notons cet emploi des termes "séculier", "empirique". C'est comme si Marx visait deux aspects. L'un d'entre eux est l'aspect matériel, immanent, que, sans plus de cérémonie, il dénonce et rejette comme l'incarnation de la négativité (nous devons nous rappeler de ce rôle véritablement démoniaque, anti-chrétien, que Marx attribuait au Capital). Il est facile de deviner le second aspect - non séculier, non empirique, transcendant. Celui-là représente, selon notre construction, les mystiques juifs de tendance communiste.

Un autre exemple. A son époque, un groupe kabbalistes-zoharites (admirateurs kabbalistes du Zohar), disciples du kabbaliste mystique Jacob Frank, se reconvertirent collectivement au christianisme, "révélant" en même temps les odieux rites des talmudistes (rabbinistes), leurs ennemis principaux. Dans son livre Le Sang dans les croyances et les superstitions de l'humanité, l'historien juif G.L Shtrak décrit ainsi le conflit entre les disciples de Frank et les talmudistes : "En 1759, ils déclarèrent à l'archevêque Bratislav Liubensky qu'ils imploraient le baptême, comme un chevreuil cherchant de l'eau, et tentaient de démontrer "que les talmudistes versaient plus de sang chrétien innocent que les païens, qu'ils l'appréciaient et l'utilisaient". En même temps, ils lui demandèrent de leur désigner un lieu de résidence à l'est de Lemberg, pour qu'ils puissent y vivre du travail de leur bras, alors que "les shinkari talmudistes cultivent l'ivrognerie, boivent le sang des pauvres chrétiens et les rassemblent pour le dernier repas". (...) Peu de temps après la discussion, sur l'instance du clergé polonais, ils acceptèrent le baptême pour environ un millier de zoharites."

Dans ces deux exemples nous voyons une unité d'opposition spirituelle à différents niveaux. L'athée Marx identifie le Capital à la figure du Juif, et sur cette base il maudit aussi les Juifs et leur "dieu empirique". Les frankistes mystiques maudissent les talmudistes sur des bases complètement différentes, leur reprochant - en accord avec le niveau de toute polémique - de "boire le sang des chrétiens". Il est frappant de voir combien les motifs sociaux se manifestent chez les zoharites : "les rabbinistes rassemblent les chrétiens pour le dernier repas" et les zoharites veulent "vivre du travail de leurs bras". Le conflit spirituel des mystiques-mythologues, gnostiques, zélotes et spiritualistes contre les moralistes religieux, défenseurs du rite pur, formalistes du culte, est inconsciemment et naturellement converti en opposition entre socialistes et capitalistes, bolcheviks et libéraux-démocrates.

Dans la terminologie de Bromberg, il n'est déjà pas difficile du tout d’identifier Marx et les zoharites avec l' "orientalisme juif", et les capitalistes et les rabbinistes avec les "occidentalistes". Tout converge. (précédent, "Orientaux" et "Occidentaux" dans les rangs des juifs, à suivre, Juifs contre Juifs)

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |

"Orientaux" et "Occidentaux" dans les rangs des juifs (Alexandre Douguine)

Alexandre Douguine, Le prophète de l'eurasisme,Partie II, Judaïca, Sur la route de l'Eurasie, "Orientaux" et "Occidentaux" dans les rangs des juifs, pp. 82-85, Avatar éditions ; Collection Heartland

L'auteur eurasiste bien connu Yakov Bromberg a avancé à son époque une idée très similaire dans l'article sur l'orientalisme juif. Son argument était que dans le milieu des juifs russes, deux groupes antagonistes pouvaient clairement être distingués, représentant les archétypes des polarités psychologiques et culturelles. Un groupe a une attitude hassidique-traditionaliste. Ses caractéristiques son le mysticisme, le fanatisme religieux, l'idéalisme extrême, l'esprit de sacrifice, un profond mépris pour le côté matériel de la vie, pour l'avidité et le rationalisme. Dans certains cas extrêmes, un tel type de juif mystique est passé du particularisme ethnico-religieux à l'universalisme, répandant les idéaux du messianisme national dans d'autres peuples. Mais en dehors de son milieu religieux orthodoxe, le même type psychologique a donné naissance aux révolutionnaires sécularisés, fervents marxistes, communistes, populistes. Et l'une des branches du judaïsme mystique s'est distinguée non seulement par son marxisme abstrait, mais aussi par une profonde sympathie et une sincère solidarité avec le peuple russe, en particulier avec la paysannerie russe et les travailleurs russes, c'est-à-dire avec des éléments non pas de la Russie officielle, tsariste, mais de la Russie d'origine, celle du sol, de la terre, la Russie parallèle, la Russie des Vieux Croyants et des mystiques, des "pèlerins russes illuminés". D'où les types classiques des juifs - les socialistes-révolutionnaires, dont les traits ont toujours et partout une tendance ouvertement nationaliste russe, et un national-bolchevisme conséquent et profondément enraciné.

Bromberg réunit ce milieu hassidique-marxiste, mystique-socialiste, en une seule catégorie : l' "orientalisme Juif". C'est la "fraction eurasiste" du judaïsme. Un autre historien célèbre, le russe Mikhaïl Agursky, arrive à une conclusion similaire dans son ouvrage capital La Troisième Rome, dont il identifie les sources dans les milieux juifs révolutionnaires russophiles, qui étaient caractéristiques des nombreuses figures juives du national-bolchevisme - en particulier pour les grands idéologues de ce courant, Isaïah Lezhnev et Vladimir Tan-Borgoraz. De nombreux juifs virent dans le bolchevisme une possibilité de se fondre, pour en finir, dans un grand peuple, de quitter le ghetto et les limites de la "zone de résidence" pour unir eschatologiquement le messianisme russe au messianisme juif sous l'égide commune de la révolution eurasiste, pour détruire les lois aliénantes du Capital et de l'exploitation. Ainsi, les milieux extrêmes des Juifs d'Europe de l'Est à tendance mystique (des hassidiques aux sabbataïstes) représentaient un milieu nourricier pour les bolchéviks, les socialistes-révolutionnaires et les marxistes et, significativement, la majorité des dirigeants rouges venait de familles hassidiques et d'enclaves baignant dans un pathos messianique, mystique et eschatologique. En dépit de tout le paradoxe extérieur d'un tel rapprochement, il y avait un lien interne, typologique et psychologique, entre le type hassidique des fondamentalistes Juifs et les bâtisseurs d'une société bolchevique athée, car tous deux appartenaient à la fraction "eurasiste", "orientaliste", mystique-irrationelle du judaïsme.

Le groupe opposé comprenait des rationalistes d'un type juif complètement diffèrent, bourgeois, réticent envers la religion mais, inversement, passionnément plongé dans des préoccupations d'avidité, de bénéfice personnel, d’intérêt, de rationalisation des activités économiques. C'est, selon Bromberg, l' "occidentalisme juif". Et à nouveau, comme dans le cas de l'orientalisme juif, nous voyons ici une combinaison de polarités extérieurement opposées. D'une part, à cette catégorie appartenaient les milieux religieux des talmudistes extrêmes (les "rabbinistes"), héritiers de la ligne maïmodiniste orthodoxe, c'est-à-dire la ligne aristotélicienne-rationaliste de la religion judaïque. A son époque, ce camp talmudique combattait activement la propagation dans le judaïsme des tendances kabbalistiques, passionnément mystiques, contredisant l'esprit et la forme mythologique de l'aride théologie juive créationiste (pour plus de détails, voir la splendide analyse de ce thème dans Gershom Scholem, La Kabbale et son symbolisme, Les sources de la Kabbale, etc.) Plus tard, ses dirigeants agirent énergiquement contre le pseudo-messie Sabbataï Zevi, leader messianique de l'hétérodoxie mystique juive.

Aux XVIIIème et XIXème siècles, le parti des dénommés mitnagedov (littéralement "les opposants", en hébreu) se forma dans ce milieu, et lutta désespérément contre le hassidisme et contre la renaissance du mysticisme extrême parmi les Juifs d'Europe de l'Est. Cette fraction était basée sur le rationalisme religieux sur la tradition talmudique épurée de toutes les sédimentations mystico-mythologiques. Assez étrangement, c'est à la même catégorie de Juifs qu'appartenaient aussi les figures modernes des Khashkali, à "l'époque juive des Lumières", qui appelaient à la modernisation et à la sécularisation des Juifs, refusant les pratiques et les traditions religieuses au nom de l' "humanisme" et de l' "assimilation" avec les "peuples progressistes de l'Occident". En Russie ce type juif, bien qu'incliné à l'opposition extrême dans ses relations avec le régime conservateur nominalement monarchiste orthodoxe, défendait des positions occidentalistes et libérales. Au premier rang des aspirations de ce groupe, les aspirations bourgeoises, rationalistes et démocratiques de ce genre furent complètement satisfaites par la révolution de Février. Après la révolution bolchevique, l' "occidentalisme juif" dans son ensemble se plaça du côtés des Blancs, et, en dépit de ses affinités raciales avec les dirigeants bolcheviks, ne se reconnut pas dans les "orientalistes juifs" universalistes à tendance mystique.

De même que pendant la Révolution les Russes se divisèrent entre Blancs et Rouges - également sur la base de traits archétypaux profondément enracinés (mais cela requiert une discussion séparée) - le judaïsme se brisa aussi, au sens politique, sur une ligne profonde apparue beaucoup plus tôt, en deux camps juifs: les hassidiques-kabbalistes (bolcheviks) d'un côté, et les talmudistes-rationalistes (illuministes, bourgeois capitalistes) de l'autre.

Ainsi, la typologie de Bromberg et Agursky, basée sur des exemples historiques, confirme cette conclusion à laquelle nous parvenons en suivant une voie purement logique : le judaïsme, représentant une unité ethnico-religieuse (qui n'est pas si évidente cependant !), est néanmoins essentiellement divisé en deux camps, deux "Ordres", deux "communautés", deux types, qui dans des situations critiques précises montrent non seulement une divergence, mais aussi une hostilité fondamentale. Chacun de ces pôles a simultanément une expression religieuse et une expression séculière, demeurant essentiellement uniforme. L' "orientalisme juif", l' "eurasisme juif" (d'après Bromberg) ou le "national-bolchevisme juif" (d'après Agursky) comprend un niveau religieux - le hassidisme, le sabbataïsme, le kabbalisme - et un niveau séculier - le marxisme, le socialisme révolutionnaire, le populisme, le bolchevisme.

L' "occidentalisme juif" est aussi duel ; en lui le plan religieux coïncide avec le talmudisme rationaliste maïmonidiste (plus tard les gaons de Vilnius, les centres des mitnagedov, les milieux anti-hassidiques), et la version séculière s'exprime dans l'humanisme libéral-démocrate des "Lumières". (précédent, Insuffisance de la théorie du complot et judéo-bolchevisme, à suivre, Deux exemples)

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |

Insuffisance de la théorie du complot et judéo-bolchevisme (Alexandre Douguine)

Alexandre Douguine, Le prophète de l'eurasisme, Partie II, Judaïca, Sur la route de l'Eurasie, Insuffisance de la théorie du complot, pp. 79-81, Avatar éditions ; Collection Heartland

La question juive continue de passionner l'esprit de nos contemporains. Ni le fait de l'ignorer artificiellement, ni les clameurs apologétiques hâtives, ni la judéophobie primitive, ne peuvent éliminer ce problème. Le peuple juif est un phénomène unique dans l'histoire du monde. Il a clairement suivi une voie religieuse éthique absolument spéciale, particulière à lui, accomplissant à travers les millénaires une mission mystérieuse et ambiguë.

Quel est le sens de cette mission ? Comment résoudre l'énigme des juifs ? En quoi consiste la mission des juifs tant proclamée ?

C'est un sujet trop vaste pour être couvert totalement. Par conséquent nous nous limiterons seulement au rôle des juifs dans l'histoire russe du XXème siècle, car cette question taraude douloureusement une masse de gens, quel que soit le camp idéologique auquel ils appartiennent.

D'entrée nous noterons qu'une étude convaincante, complètement satisfaisante de ce thème n'existe simplement pas aujourd'hui. Une partie des historiens a généralement tendance à nier l'importance du facteur juif dans la Russie et dans l'histoire soviétique, ce qui est une grossière violence à la vérité. Il suffit de regarder les listes de noms parmi les principales élites bolchéviks et politiques de l’État soviétique, et la quantité disproportionnée de noms juifs saute aux yeux. Ignorer ce fait, faire hypocritement des déclarations insensées, est incorrect même d'un point e vue purement scientifique et historique.

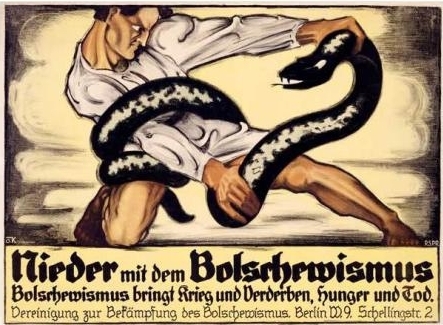

La seconde version concernant la fonction des juifs en Russie (URSS) au XXème siècle est caractéristique de nos milieux nationaux-patriotiques. Ici le rôle des juifs est présenté comme ayant été seulement négatif, subversif, destructeur. C'est la fameuse théorie de la "conspiration juive", qui fut particulièrement populaire à l'époque des "centuries noires", et plus tard dans les milieux des Gardes blancs. De ce point de vue, les Juifs, suivant une tradition ethnico-religieuse unique et constituant une communauté isolée convaincue de son statut messianique, ont consciemment conçu le mouvement Bolchevik destructeur, y ont occupé les places dominantes et ont mis en pièces le dernier bastion de l’État, de la culture et de la tradition des chrétiens conservateurs. Les judéophobes conservateurs obstinés appliquent aussi le même modèle à la destruction de l'URSS, jetant à nouveau le blâme sur les juifs, se référant à l'énorme nombre de représentants de cette nation parmi les rangs des réformateurs. La faiblesse de ce concept est que le même peuple est simultanément accusé d'avoir créé l’État soviétique et ensuite de l'avoir détruit, d'avoir été le principal guide de la conception socialiste antibourgeoise, et ensuite d'avoir été le principal apologiste du capitalisme. En outre, une connaissance impartiale du sort des juifs bolcheviks montre leur croyance absolument sincère en l'idéologie communiste, sacrifiant promptement leur propre vie pour elle, ce qui serait impossible si nous acceptions sérieusement la version d'un groupe de "saboteurs cyniques et menteurs". Prise globalement, une telle version antisémite n'est pas convaincante, bien qu'elle soit un peu plus proche de la vérité que la première car, à la différence de celle-ci, elle reconnait le caractère unique du rôle des juifs dans le processus historique. Il est curieux qu'une telle vision réunisse les antisémites aux sionistes les plus conscients et les plus conséquents.

La troisième version est celle des milieux judéophiles (et dans les cas extrêmes, sionistes).

Ils maintiennent que les juifs sont toujours, et dans tous les cas, du bon côté, qu'ils sont victimes d'injustes persécutions de la part des peuples divers, et qu'ils sont porteurs de toutes les valeurs positives, morales, culturelles et sociales. cette position reconnait le rôle dirigeant des Juifs dans tous les grands processus historiques en Russie, mais affirment clairement que pendant la révolution, ainsi que durant l'histoire soviétique, et durant la perestroïka, les Juifs furent un pôle positif incarnant la vérité, la bienveillance, l’intelligence, l'humanité éternelle. Si, pour les antisémites, les Juifs agissent comme un mal absolu, et ce diagnostic n'est pas mis en doute même quand il aboutit à des absurdités logiques et historiques complètes, pour les judéophiles c'est l'image exactement inverse qui est vraie : ici les Juifs sont toujours bons, même si cela contredit catégoriquement l'image objective des choses. Cette approche extrêmement apologétique ne peut donc pas être exhaustive non plus, car elle est construite depuis le début sur des interprétations sujettes à des a priori.

Une nouvelle version

Notons que la version antisémite et sioniste de la question, le rôle des Juifs dans l'histoire russo-soviétique moderne, émane d'une certaine présomption concernant une forte unité des Juifs, unité de réflexion et de volonté historiques. En d'autres termes, la tendance apparaît de considérer les Juifs pas simplement comme une ethnie comme les autres, mais comme une sorte d'organisation, de parti, d' "Ordre", de lobby, etc., à part.

Une version différente, inversement, reconnaît que l'unité des juifs n'existe pas et que comme pour tous les autres peuples, chaque Juif dans l'histoire agit pour lui-même, pour son propre "Moi", en tant qu'individu, qui n'est défini par les facteurs ethniques que dans un arrière-plan mineur, psychologique - et donc que le terme "judaïsme", tel qu'il est utilisé par les antisémites et les sionistes, n'a pas de sens.

Nous écartant de ces approches à cause de leur négativité presque évidente, nous proposons une version différente. Si nous ne nous satisfaisons pas ni de l'approche personnaliste, ni de l'approche globalisante - c'est-à-dire du concept de pluralité incertaine, ou du concept de l'unité compacte - il est naturel de suspecter l'existence d'un modèle intermédiaire. Il est raisonnable de parler d'une dualité interne des Juifs, de la présence à l'intérieur de cette ethnie unique non pas d'une seule volonté, mais de deux volontés, deux organisations, deux Ordres, deux centres de réflexion historique, deux scénarios de voie messianique. Une telle approche dualiste nous donnera une perspective complètement neuve, et à de nombreux égards inattendue, de la description de ce phénomène très complexe.

Mais notre point de départ pour cette hypothèse est dû seulement à une méthode déductive, de logique formelle. Vérifions à présent à quoi correspond une telle dualité en pratique... (à suivre "Orientaux" et "Occidentaux" dans les rangs des juifs)

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |