09/08/2022

Géopolitique européenne : l'Eurasie comme destin (à propos d’un livre de Pierre Béhar)

Source : Vouloir - Archives EROE

Depuis les bouleversements de 1989, l’Europe s’est retrouvée mais ne s’est pas réunie. Malgré les analyses et les essais de géostratégie, malgré les tentatives de « nouvelle donne européenne » et le retour de la géopolitique (retour du mot tout au moins), malgré les débats qu’aura suscité le Traité de Maastricht (des débats bien lointains), les projets BCBG ont été florissants et n’ont fait que renforcer une logique : celle d’une Europe soumise au dogme de l’économie, anti-démocratique, soumise à la synarchie des euro-technocrates. Pourtant présentée comme la « nouvelle Jérusalem céleste », cette Europe ne sera jamais la nôtre.

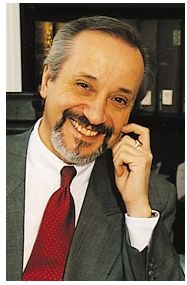

Un ouvrage signé Pierre Béhar (1) nous ramène à l’essentiel en nous proposant une « géopolitique pour l’Europe ». Une Europe qui en se réappropriant sa totale continentalité, de l’Atlantique au Pacifique, doit se construire sur la base d’un principe : l’équilibre des peuples et des nations. Une encourageante initiative qui s’inscrit dans notre Combat, celui d’une Europe européenne et « grand-continentale », embryon d’un Empire eurasiatique.

L'Europe en effervescence : inquiétudes et espoirs

Effondrement du Mur de Berlin (novembre 1989) et réunification allemande (décembre 1990), éclatement de l’Empire soviétique (décembre 1991), dissolution du Pacte de Varsovie (mars 1991), création de la Communautés des États Indépendants, disparition de la Yougoslavie et guerre balkanique, projet d’union européenne, partition de la Tchécoslovaquie (juin 1992)… décidément, n’en déplaise à M. Fukuyama, l’Histoire continue (2). Certes, cette effervescence n’augure pas obligatoirement d’une histoire conforme à nos aspirations. Mais nous connaissons le tragique de la vie, nous savons que l’Histoire n’est jamais écrite et que « le combat est père de toute chose » (Héraclite). Alors ni états d’âme ni béatitude…

Des inquiétudes…

L'écroulement de l’Imperium soviétique et sa spectaculaire et lamentable disparition auront laissé plus d’un analyste désemparé. Au-delà du fécond réveil des peuples qui autoriserait l’optimisme, certains n’y voient « qu’une étape supplémentaire vers l’accomplissement du matérialisme total et de la dépossession des hommes et des peuples par le système du productivisme planétaire et de la logique du capital » (3). Là comme ailleurs le cauchemar pourrait s’installer. De même, passée l’euphorie de la réunification allemande, immédiatement se sont installés fantasme et scepticisme : crainte en particulier de la voir se construire son propre destin et de se tourner vers l’Est ou vers la Mitteleuropa. Au sud, la guerre balkanique entretient une plaie ouverte et démontre toute la perversité du nationalisme, l’obsolescence de l’État-nation et l’absence du mythe fédérateur européen.

Ailleurs, l’Europe occidentale et communautaire, embryon, nous dit-on, d’une Europe politique, ayant choisi l’économie comme destin, s’enferme dans le juridisme au travers d’un Traite de Maastricht (février 1992) qui accentue le choix originel du Traité de Rome. Cette nouvelle étape sur le long chemin communautaire aura confirmé le décalage flagrant, l’incompréhension entre les élites politiques et les “citoyens européens”. Cette Europe n’est pensée et conçue que comme instrument pour mieux engager la compétition avec les États-Unis et le Japon. n’y parle-t-on pas que “modernisation” et “robotisation” et nos politiciens ne la présentent-ils pas comme une planche de salut pour ses 53 millions de pauvres. Ce que l’on peut d’ores et déjà affirmer, c'est qu’elle comblera les financiers et que « le seul gouvernement qui se profile à l’horizon 2000 risque fort d’être celui des gouverneurs de la banque centrale ». L’homogénéisation marchande et l’intégration à l’économie mondiale s’installent.

Des espoirs…

Tout ce bouillonnement aura eu cependant un mérite : précipiter la fin de l’immobilisme géopolitique en Europe et réveiller les stratèges que 45 années de “protectorat américain” avaient plongé dans un coma frisant la mort clinique. Sont réapparus la géographie européennes, ses peuples et ses ethnies, la réflexion géopolitique et géostratégique. Certes, là où se prennent les décisions, dans les sphères où évoluent nos “décideurs”, le statu quo et la frilosité continuent à régner. L’acceptation du leadership américain s’installe et l’originalité n’est pas de mise.

C'est “Ailleurs” que s’imaginent les véritables projets, ceux qui sont porteurs de destin. L’ouvrage de Pierre Béhar s’inscrit dans cet “Ailleurs” où prend forme et se réalise notre projet grand-européen, cette Europe à vocation confédérale dont bon nombre de nos contemporains ne perçoivent pas l’unité territoriale et a fortiori culturelle. Il contribue également à une mise en forme de ce “Grand Espace” (Großraum) eurasiatique que Karl Haushofer (4) présentait comme l’une des conditions géopolitiques indispensables à toute politique de puissance. Dégageant les caractéristiques géographiques et humaines de notre continent, Pierre Béhar propose une politique d’équilibre interne et intègre l’Eurasie comme composante d’une Europe désireuse de se forger un destin à l’échelle du monde.

L'Europe, un ensemble mouvant

Si, pour les Européens conséquents que nous sommes, l’Europe a toujours existé, un mythe ne mourant jamais, si sa totale dimension eurasiatique ne nous a jamais échappé, cette perspective n’est pas partagée par les futurs “citoyens européens”. La ploutocratie mondiale ayant quant à elle allègrement franchi le pas. Cela tient au fait que, comme le soulignait le Général Jordis von Lohausen (5), « l’Europe n’est pas un simple continent au même titre que l’Afrique, l’Australie, l’Antarctique. Elle est l’œuvre des Européens et non un don de la nature, l’Europe n’est ni au-delà ni en-deçà de l’Oural, mais jusqu’au point où elle se défend ».

En effet, si ses frontières occidentales ont été naturellement perçues et définies, sur le front oriental, elles ont toujours été conventionnelles et incertaines. L’Oural ne signifiant géopolitiquement rien, c'est souvent sur la ligne de front, au point d’arrêt de “l’envahisseur” que l’Europe se définissait. En cette fin de XXe siècle, l’Europe a retrouvé son unité géographique. Des divisions subsistent (économiques, religieuses, …) mais elles doivent s’effacer si l’Europe se veut, de l’Atlantique au Pacifique, autre chose que le “cap de l’Asie”.

Retrouver notre continentalité

L'Europe, écrit Pierre Béhar, se présentant comme le « promontoire de l’Asie », point d’aboutissement de toutes les migrations venant de l’Est, laisse apparaître plusieurs ensembles géographiques très contrastés d’où se dégagent des « permanences géopolitiques ».

◘ Le relief, trois ensembles :

- La “grande plaine du Nord”, sans relief, sans frontières naturelles, les peuples qui l’habitent éternellement s’y entrechoquent et s’y mêlent. Germains, Baltes, Polonais, y trouveront maintes sources de conflits.

- Au sud, un ensemble montagneux, Alpes, Carpathes et Balkans. Ces derniers, “tourmentés et escarpés” nous éclairent sur les difficultés encore actuelles que peuvent y avoir les populations à y constituer des zones d’habitat stables.

- Ailleurs, l’Europe n’est que presqu’îles ou îles lointaines. Autant de presqu’îles (hellénique, italique, ibérique, Asie Mineure, danoise, norvégienne, …) qui constituent des liens avec le monde arabe (nouvel ennemi d’un Occident en mal de croisade), l’Afrique (que certains voudraient rejeter dans la barbarie), l’Asie et le Grand Nord.

◘ Les deux aires humaines : À ce constat dans le relief correspondent des “aires humaines” tout autant contrastées. À l’Ouest, une zone de stabilité, à l’Est, une instabilité chronique dont la résolution de l’équilibre « reste la tache à laquelle l’Europe est actuellement confrontée ».

◘ l’Asie jusqu’où ? : Mais l’Europe géopolitique, c'est aussi cet “au-delà”, cette Asie sans laquelle aucun destin ne sera possible. Une nécessité apparaît : « rétablir des relations qui reflètent les liens géographiques qui les unissent ». D’où une question de l’auteur : « Jusqu’où vers l’Est, l’Europe doit-elle étendre des relations géopolitiques privilégiées ? ». La réponse est pour nous sans équivoque.

◘ La mer : Enfin, l’Europe, c'est aussi un rapport à la mer constant, d’où une maîtrise nécessaire des mers pour un continent qui a toujours souffert du manque de matières premières. Mais aussi nécessité stratégique parce que la mer est devenue « un élément essentiel du théâtre des opérations terrestres ». Et Pierre Béhar d’affirmer : « L’Europe sera une thalassocratie ou ne sera pas », au même titre qu’elle ne pourra éviter un investissement dans une politique spatiale d’envergure.

Autant de « permanences géopolitiques » que nous somme gré à l’auteur de nous rappeler tant aujourd'hui elles sont ignorées. Mais ces permanences ont un objectif, amener les Européens à s’engager dans deux directions pour penser une géopolitique européenne : rétablir l’équilibre interne de l’Europe, penser l’Eurasie.

Rétablir l’équilibre interne du continent

Cette notion d’équilibre rejette “l’Europe hémiplégique” et réductionniste qu’est la Communauté Économique Européenne (CEE). Une Europe économique dont on nous fait croire qu’en sortira une Europe politique. Rien de plus faux, car inévitablement « elle se fondra sur le principe d’une intégration totale » et renforcera les frustrations nationales. C'est donc vers une Europe confédérée et affirmant le primat du politique qu’il faut se tourner. Abandonner le « présupposé arbitraire du primat de l’économique devenu credo de la réflexion occidentale ».

Si la confédération apparaît comme le système le mieux adapté, elle demande un dépassement de “l’idéologie nationaliste” qui a “suicidé” l’Europe et un retour au principe d’équilibre qui a toujours guidé l’ancienne diplomatie dont Bismarck fut un remarquable exemple. Une tradition à mettre en œuvre dans une zone, celle du centre-Europe, mais aussi à l’échelle du continent.

Au centre : l’Allemagne et la Mitteleuropa

L'Allemagne n’est pas le problème et le « déséquilibre européen ne vient pas de sa réunification (…) mais de la destruction (…) de l’ensemble politique austro-magyaro-slave qui la contrebalançait ». Certes en 1994, l’Allemagne n’a plus de "revendications territoriales" mais comme à toute puissance économique correspond une puissance politique, on peut légitimement craindre une "hégémonie allemande" sur la Mitteleuropa, le choix de Berlin comme nouvelle capitale ne pouvant que renforcer ce mouvement. Si hier l’Empire d’Autriche-Hongrie garantissait cet équilibre, aujourd'hui, il n’en est rien.

Il faut donc contrebalancer ce déséquilibre et concevoir des nouveaux ensembles, tels qu’une Fédération de l’Europe Centrale (Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie, Slovénie et Croatie), une Fédération balkanique (Serbie / Monténégro, Roumanie, Bulgarie, Albanie, Grèce et Turquie) et même concevoir une Fédération du Nord (Pays Baltes, Finlande, Scandinavie). Cela n’a rien d’artificiel. Penchons-nous sur les relations séculaires des peuples du Nord, souvenons-nous du pacte balkanique (1934), examinons l’espace commun (le Danube) dans lequel ils évoluent. Vienne doit redevenir capitale de l’Europe centrale et l’axe Vienne-Budapest doit renaître. Déjà des regroupements se mettent en place (Pentagonale, Hexagonale, Communauté des régions du Danube…). Ce rééquilibrage au centre de l’Europe ne saurait se passer à l’Ouest du retour de la France à sa double vocation continentale et maritime.

À l’Ouest : le rôle de la France

« La France y étant le facteur principal de stabilisation » : Pierre Béhar nous rappelle qu’elle y constitue le « pendant de la Russie », qu’elle est le lien entre l’Europe du Nord et du Sud, l’Europe continentale et atlantique. n’est-elle pas elle-même le croisement de l’Europe, son "point nodal". Regrettant les erreurs et les errements de la diplomatie française qui a parié sur une « Realpolitik de la force et non de la liberté des peuples », Béhar offre à la France de se "rattraper" à condition de mettre ses armes stratégiques et tactiques au service de la défense du continent, d’accroître ses programmes d’équipement naval (surtout de les accorder avec ses ambitions et d’abandonner le prestige pour l’efficacité) et de renforcer son programme spatial plutôt que « s’enfermer pour vingt ans dans la même inefficacité ruineuse ».

L’Eurasie

Si l’Atlantique est la dimension indispensable à notre continentalité, si l’Europe occidentale et l’Europe centrale s’inscrivent sans hésitation dans la définition de l’Europe, "l'Au-delà” reste encore un monde inconnu que l’on hésite à y intégrer. Pourtant, c'est vers lui qu’il faut tendre la main, "l'Europe n’aura de fondements économiques et stratégiques fermes (…) que si elle est assurée de son prolongement eurasiatique". Deux mondes se côtoient au sein de cette dimension, un monde slave et un monde turc.

Le monde slave, lien indispensable avec l’Asie

Le monde slave oriental, flanc est de l’Europe, contrefort oriental d’une Europe qui n’a aucun intérêt géopolitique à la voir se désagréger, constitue le lien terrestre indispensable avec le monde asiatique. D’où une nécessité : maintenir la coopération entre la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine, maintien du "pivot du monde", d’un heartland dont Mackinder (1861-1947) avait souligné la force. Si l’Europe veut compter sur les richesses sibériennes, elle doit rester à l’écoute de la Russie authentique et ne pas hésiter à engager le dialogue avec une "Russie touranienne" dans la perspective d’un "grand ensemble dynamique eurasien".

Le monde turc : un pont de la Mer du Nord au Golfe Persique

Barrière psychologique, la "question turque" se pose aux Européens. Un effort intellectuel et historique doit être effectué. Il serait absurde de rejeter la Turquie hors du projet européen. La Turquie souligne Pierre Béhar a et est toujours tentée par un "destin personnel", celui du monde panturc. Dans une optique de non-alignement, ce destin est-il incompatible d’avec une Europe tournée vers l’Eurasie ? Nous ne le croyons pas et, peut-être pour d’autres motifs que l’auteur, nous pensons en effet qu’historiquement, religieusement, philosophiquement, le monde turc est lié à l’Europe. Rappelons pour le mythe, qu’Europe, fille d’Agénor, était originaire d’Asie, que Troie était construite sur les rivages maintenant turcs, qu’Alexandre porta son Empire par delà l’Anatolie jusqu’à l’Indus… l’Empire ottoman ne fut-il pas la continuité de l’Empire byzantin ?

Mais la Turquie d’un point de vue géopolitique est surtout un pion essentiel pour une Europe, souligne Pierre Béhar, qui se veut présente dans les Balkans, dans le monde méditerranéen et dont la Turquie pourrait être une force de stabilisation au Proche-Orient. Enfin et surtout, nous soulignerons (ce que ne fait pas Béhar) que la Turquie, c'est aussi un "pont tendu" reliant l’Europe centrale et l’Europe du Nord au Golfe Persique. Son territoire est l’élément indispensable d’un "puzzle européen" retrouvant vie et cohésion sur une "diagonale" que les ennemis de l’Europe ont toujours combattue (entretien de la guerre balkanique, guerre du Golfe…).

En guise de conclusion :

L'Europe ou l’Eurasie, tel sera le destin de l’Europe Totale (P. Harmel) sans lequel il n’y aura pas d’Europe. Remercions Pierre Béhar de contribuer à la mise en forme du "grand espace européen autocentré" que nous appelons de nos vœux.Contribution qui n’aura pas osé la dénonciation de « l’Alliance otanesque » qui voue à l’échec toute mise en œuvre de défense authentiquement européenne et la création de ce "nomos eurasien" dont Haushofer et Carl Schmitt souhaitaient la réalisation.

L'Europe ou l’Eurasie, tel sera le destin de l’Europe Totale (P. Harmel) sans lequel il n’y aura pas d’Europe. Remercions Pierre Béhar de contribuer à la mise en forme du "grand espace européen autocentré" que nous appelons de nos vœux.Contribution qui n’aura pas osé la dénonciation de « l’Alliance otanesque » qui voue à l’échec toute mise en œuvre de défense authentiquement européenne et la création de ce "nomos eurasien" dont Haushofer et Carl Schmitt souhaitaient la réalisation.

L'Europe n’a pas de frontières, nous l’écrivions au début de cet exposé, elles se situent au point jusqu’où elle choisira de se défendre. Sa frontière géopolitique pourrait alors consister, à partir d’une "Europe noyau", bâtie sur l’idée de respect d’un équilibre entre ses peuples qui y auraient consenti un "vivre-en-commun", d’étendre ce jus publicum europaeum jusqu’aux limites d’un espace eurasien, voire africain, permettant une large autosuffisance et une sécurité repoussée à ses points extrêmes. Le nouvel ordre américano occidental serait alors frappé à mort. C'est notre plus ardent souhait.

► Lucien Favre, Vouloir n°114/118, 1994.

• Notes :

(1) Pierre Behar, Une géopolitique pour l’Europe. Vers une nouvelle Eurasie ?, éd. Desjonquères, Paris, 1992.

(2) Francis Fukuyama, La fin de l’Histoire et le dernier homme, Flammarion, 1992.

(3) Cf. Hérodote n°64.

(4) Karl E. Haushofer, De la géopolitique, Fayard, 1986 (préface et traduction du prof. Jean Klein).

(5) Heinrich Jordis von Lohausen, Les empires et la puissance, Labyrinthe, 1985.

• Voir aussi : L’Europe, la géopolitique et Pierre Béhar [site EuropeMaxima]

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |

05/01/2022

L'eurasisme classique en tant que manifestation du platonisme russe (Alexander Bovdunov)

Source : Katheon

L'an dernier, en 2020, cela faisait cent ans que Nikolaï Trubetskoi avait publié le livre "Europe et humanité" dans la capitale bulgare, Sofia. C'est à partir de là que l'on peut parler de la philosophie russe connue sous le nom d'eurasisme.

On pourrait dire que l'eurasisme est l'aboutissement de la pensée politique conservatrice russe, c'est-à-dire une forme d'opposition radicale à la modernité incarnée à l'époque par la civilisation européenne. De plus, l'eurasisme est l'héritier direct de la philosophie des slavophiles, de Danilevsky et de Leontiev. Cependant, l'eurasisme se distingue de ces courants antérieurs en ce qu'il a créé une doctrine étatique et politique qui propose une certaine forme d'organisation du pouvoir et de l'État russes.

Cette philosophie est sans aucun doute le résultat d'une expérience traumatisante qui a affecté la vie et la pensée de ses représentants : le déclenchement de la révolution russe, la guerre civile, l'effondrement de la Russie historique et l'émergence d'une nouvelle formation politique connue sous le nom d'URSS. Tous ces événements ont appelé à une réévaluation du passé et à la nécessité de trouver les piliers éternels et intemporels qui permettraient une renaissance de la Russie.

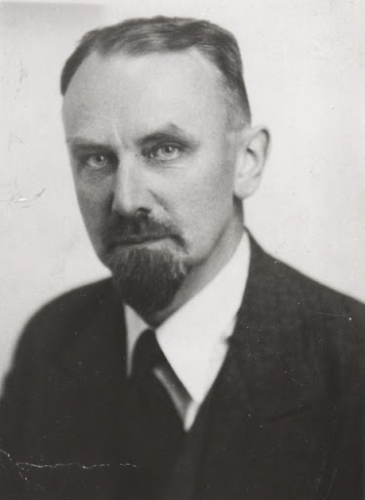

Quelle est la manière la plus appropriée de classer la pensée eurasienne ? Si nous partons de la théorie du "sujet radical" d'Alexandre Douguine et de sa Noomachiepour analyser la biographie des fondateurs de l'eurasisme, en particulier Piotr Savitsky (photo, ci-dessous; que Boulgakov considérait comme faisant partie de la "Garde Blanche"), alors nous pouvons conclure que la seule philosophie politique que les Eurasiens pouvaient suivre était le platonisme politique.

Considérer que l'eurasisme était une forme de platonisme politique russe est tout à fait intéressant, mais cela signifie aussi le comprendre sur la base d'une série de formulations, de concepts et de schémas cohérents.

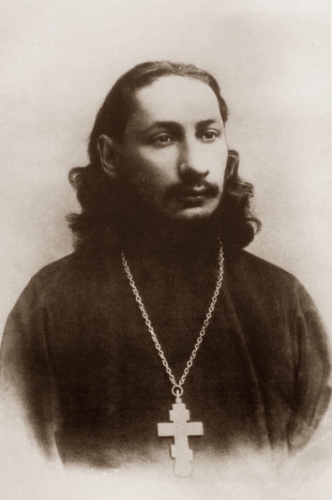

Si nous examinons l'eurasisme de près, nous nous rendons compte que ses racines platoniciennes sont tout à fait évidentes et que la structure étatique, politique et sociale qu'ils décrivent est très similaire à celle qui a été réalisée dans l'œuvre Proposition pour une future structure étatique du père Pavel Florensky (photo, ci-dessous), qu'il a écrite à un moment très difficile de sa vie et à l'aube de sa mort.

Structuralisme ontologique

Le chercheur suisse Patrick Serriot a avancé la thèse que les piliers idéologiques de l'eurasisme se trouvent dans une forme de structuralisme ontologique ou platonicien (Structure et totalité. Les origines intellectuelles du structuralisme en Europe centrale et orientale) qui sont reprises par le structuralisme français de Levi-Strauss, issu de la linguistique développée par Troubetskoi et arrivé en France par Roman Jakobson. À son tour, Troubetskoi a été grandement influencé par la géographie structurelle de Savitsky.

Rustem Vakhitov, l'un des principaux spécialistes russes de l'eurasisme, a montré que Savitsky a exploré "le concept selon lequel toutes les couches de la réalité étaient imprégnées d'idées organisationnelles (eidos) dans les années 1920-1930, ce qui lui a permis plus tard d'affirmer que l'univers entier participait à un rythme unique". Savitsky considérait que "l'idée était un fragment de l'esprit habitant la matière" et que cela révélait que le monde était gouverné par un esprit divin.

Le développement local : l'incarnation de l'idée

La théorie eurasienne du développement local est étroitement liée au concept de l'idée organisationnelle.

Le développement local est une sorte de synthèse de l'espace et de la culture qui préfigure le particulier. L'idée d'organisation se manifeste parfois dans l'esprit humain, parfois dans les choses. Néanmoins, l'idée précède toujours tout ce qui existe. Savitsky affirme dans son article sur "Le pouvoir de l'idée organisationnelle" que "l'existence de l'idée organisationnelle imprègne la réalité sociale et l'eidos, qui à son tour contrôle les phénomènes et la cognition des phénomènes".

D'où la formulation de l'idéocratie non seulement comme un concept abstrait, mais comme une idée au sens platonicien.

L'idéocratie, au sens plein du terme, est la capacité de s'élever jusqu'à une idée organisationnelle et de la comprendre. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons découvrir la Force de l'Idée qui règne sur l'ordre politique et social. Par conséquent, seuls ceux qui comprennent cette Idée-Force peuvent gouverner.

Savitsky considère que les exemples organisationnels de cette Idée-Force en Russie sont l'autarcie ou l'économie mixte, car les Russes ont toujours été enclins à ces formes économiques.

Toutefois, l'élite eurasienne doit être consciente de ces idées et les intégrer consciemment, contrairement à la Russie des Romanov ou à l'URSS.

Savitsky affirme que "l'autarcie russe n'est possible qu'au sein du système eurasien, car c'est seulement dans ce dernier qu'elle est idéale et nécessaire. La doctrine Russie-Eurasie fait partie d'une forme particulière de "personnalité symphonique" qui correspond pleinement à la thèse eurasiste de la Russie en tant qu'entité géographique, historique, ethnographique, linguistique, etc. particulière".

L'idéocratie ou le règne des "gardiens"

La philosophie politique de l'eurasisme repose sur des concepts tels que la "sélection eurasienne" et l'"idéocratie". Et comme toute philosophie platonicienne, elle estime que seuls les meilleurs doivent gouverner : il est donc nécessaire d'établir un système qui éduque cette élite sous les slogans de l'abnégation et autres valeurs aristocratiques. Par exemple, Nikolai Troubetskoi, dans son article "Sur le dirigeant d'un État idéocratique", affirme que "la sélection d'une élite idéocratique doit non seulement tenir compte d'une perspective générale, mais aussi de la volonté du dirigeant de se sacrifier. Cet élément de sacrifice, ainsi que sa mobilisation permanente et la lourde charge qu'elle implique, est la compensation des inévitables privilèges liés à l'exercice d'une telle fonction". Troubetskoi souligne également que "l'Idée-Force d'un État véritablement idéocratique doit profiter à la totalité des peuples qui habitent ce monde autarcique".

Ces idées platoniciennes se retrouvent également dans la jurisprudence eurasienne développée par Nikolai Alekseev, bien que ce dernier ne parle pas d'idéocratie, mais d'idéologie dans l'intention d'éviter le psychologisme excessif qu'implique le mot "idée". Alekseev soutient que l'eidos n'est pas seulement une idée particulière, mais "la sémantique nécessaire, intégrale, contemplative et mentalement tangible du monde". Elle est la vérité et non une représentation subjective (comme le mot idée le désigne souvent). Ainsi, l'élite "doit révéler la plus haute vérité religieuse et philosophique que nous devons servir comme s'il s'agissait d'un tout. En ce sens, la Force des Idées n'est pas quelque chose d'extérieur ou d'imposé à un peuple particulier, mais quelque chose qui lui est interne. Selon M. Alekseev, l'État et le système doivent être protégés par les "gardiens" : "l'idée approuvée dans la Constitution est le guide et la forme d'action au moyen desquels l'État est gouverné. Elle inspire ses dirigeants, c'est-à-dire ses défenseurs ou "gardiens" (une image platonicienne évidente) qui sont ses serviteurs". Il s'agit de faire en sorte que l'État et l'ensemble de sa constitution servent cet idéal.

Conclusion

Ce n'est que dans le cadre de la philosophie politique du platonisme que nous pourrons comprendre l'eurasisme, car ce n'est qu'à partir de ses concepts et de sa méthodologie que son sens est révélé. Sinon, l'eurasisme ne serait qu'un amalgame de théories et de définitions obscures.

C'est à partir des thèses du platonisme que nous pourrons séparer notre pensée des développements archéo-modernes ultérieurs.

Les Eurasiens doivent comprendre l'eurasisme comme une forme de platonisme et les œuvres de nos prédécesseurs doivent être lues à partir d'une vision platonicienne du monde. D'autres manières d'interpréter l'eurasisme devraient être examinées à la loupe. Néanmoins, des concepts tels que l'idéocratie, la sélection eurasienne, l'État garant ou l'Idée-Force (en tant que principe méthodologique) nous fournissent la base pour construire une philosophie politique platonique pour la Russie et la création d'un État russe platonique.

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |

13/11/2021

The Third Rome (Laurent James)

Laurent James believes that the future of Europe needs to be both Christian and Pagan. How and whether at all these theologically incompatible systems can thrive along side each other seems to me one of the central issues of our civilization. And whether anything from both parents will be born strong enough to occupy the space at the heart before Islam expands into it.

FROM THE FIRST ROME TO THE THIRD ROME. OR FROM JOSEPH OF ARIMATHEA TO DOSTOYEVSKY.

To understand the Third Rome is to understand the deep meaning of a letter of Dostoyevsky to Nikolai Strakhov in 1869: “The basis of Russian destiny consists in revealing to the world a Russian Christ, unknown to the universe, and whose principle is contained in our orthodoxy. In my opinion, this is where the elements of future power lie, the civilizing, of the resurrection by us of Europe ".

Laurent James is a friend of Alexander Dugin and I think the ideas in this talk will make that evident.

He will speak of the legend of the saints of Provence, of the potential rôle of Constantinople as the capital of a "universal Empire", and the wedding of Ivan III under the aegis of the eagle with two heads as a demonstration of the metaphysical duality of the peoples of the Eurasian continent.

Laurent James is a writer and physicist, who was born in Lyon in 1970. To date, he has contributed to eight books, and is working on a novel. He is Roman Catholic and regularly goes on retreat. In 2000, he moved to Marseille to deepen his faith and his knowledge of Saint Mary Magdalene. He has given lectures on revolutionary esotericism and the relationship between the Apocalypse of Saint John and the Tarot of Marseilles. In November 2016 in Bucharest, he founded the Comité Jean Parvulesco to promote the work of the eponymous writer and perennialist. He co-organized the first Colloquium in Chisinau (Moldova) with Lurie Rosca and Alexandr Dugin in May 2017: "From the Atlantic to the Pacific: For a common destiny of the Eurasian peoples.

Passcode: 428362

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |