01/03/2025

Le complotisme, cet anaconda dont nous écraserons la tête à coups de talon (Laurent James)

(Le Caravage, La Madone des palefreniers)

Le complot, c’est comme le genre (« gender ») : le problème ne réside pas dans l’authenticité de son existence, mais dans le systématisme typiquement moderniste de la théorie qui l’exploite.

Les complots politiques sont une trame de l’histoire depuis quelques centaines d’années. Prétendre qu’attaquer le complotisme revient à nier l’existence de tout complot, c’est aussi stupide que de prétendre qu’attaquer le communisme revient à nier l’existence des inégalités entre les classes sociales. Ce n’est pas parce que nous nous intéressons aux complots et conspirations, que nous nous abaisserons à grossir les rangs des complotistes. Il faut faire comprendre à ces derniers, nos ennemis directs, irréductibles et définitifs, que nous ne leur reprochons pas de parler de complots, objet historique dynamique indéniable, mais d’avoir créé une nouvelle tentative d’étouffer la Révolution Spirituelle et supra-historique en cours en systématisant absurdement la notion de complot, et en enfermant l’esprit dans un immonde cercle de fer absolument contre-productif.

J’ai déjà écrit deux textes sur Parousia contre le complotisme : « Puritanisme et Complotisme, ces plaies de la modernité » (5 octobre 10), puis « Allah Akbar » (1 février 12). J’ai notamment soutenu que le but du complotisme était de générer un espoir démobilisateur (la résignation), alors que les assoiffés de justice avaient besoin du strict opposé : un désespoir mobilisateur (la révolution).

Deux des plus grands écrivains français de ces cinquante dernières années, Dominique de Roux et Jean Parvulesco, connaissaient l’histoire des grandes conspirations, et ils étaient favorables à une révolution grand-continentale : en termes contemporains, ils étaient donc anti-complotistes. Le premier avait décrit dans « L’acier prend le pouvoir » (in « L’Ouverture de la chasse », 1968) la réaction de la CIA, dans les années 50 et 60, à « l’offensive en cours de la révolution mondiale du communisme, ayant son épicentre politico-opérationnel au Kremlin ». La CIA aurait pu logiquement financer des partis frontalement anti-communistes, afin de combattre pied à pied son ennemi russe. Mais la logique politique des Etats-Unis d’Amérique n’a jamais été celle de l’affrontement direct. Karl Haushofer avait déjà décrit la stratégie américaine comme étant celle de l’anaconda : encerclement, enserrement et dissolution. Au lieu de créer et d’encourager des mouvements capitalistes de combat, ils créèrent et encouragèrent des mouvements gauchistes de parodie, des structures politico-culturelles de dédoublement du communisme, ennemi radical – à l’époque – des USA, afin d’en annuler la force en la détournant et la singeant par des opposants tout à fait factices.

Ce mécanisme de la prise en mains des révolutions gauchistes européennes des années 60 par la CIA est décrit ainsi par de Roux :

« Suivant la mentalité protestante du capitalisme outre-atlantique, il est évident, en effet, que la contre-stratégie américaine visait, avant tout, pragmatiquement, à l’efficacité. Or, l’efficacité dans le combat anticommuniste exigeait, en dehors de toute idéologie et selon la dialectique même du marxisme-léninisme historiquement en marche, non pas l’affrontement de l’anticommunisme, mais d’une structure marxiste à une autre structure marxiste. Cette politique dans le monde de la guerre froide – et elle fut la mission primaire de la CIA – cherchait à opposer aux mouvements communistes agissant, démocratiquement ou subversivement en Europe occidentale et ailleurs, au lieu des contreforts traditionnels, une ligne ininterrompue, visible, de mouvements démocratiques et socialistes d’inspiration ou d’influence marxiste-démocratique. […] Paradoxalement, c’est le marxisme, traité par la contre-stratégie souterraine de Washington comme moyen d’action, non comme but absolu – tel qu’il l’était encore, à ce moment-là, pour les tenants ultimes de la révolution mondiale du communisme – qui permit au monde non-marxiste de l’emporter sur le marxisme : c’est le marxisme qui, tourné contre lui-même, devait donc vaincre dialectiquement le marxisme.

Là on touche à l’évidence même : la colonisation américaine de l’Europe occidentale, la mise en chantier de l’Europe atlantique, a été l’œuvre, exclusivement, des partis socialistes et de leurs alliés, démocrates-chrétiens au pouvoir, en France, en Italie, en Allemagne fédérale, en Belgique, en Hollande, voire même en Grande-Bretagne.

Au paroxysme stalinien de la révolution communiste mondiale conçue toujours selon la thèse du stalinisme : « la révolution en un seul pays », le grand capital américain devait opposer ainsi un « mouvement trotskyste », une internationale contre-stratégique utilisant subversivement le socialisme, en tant que vaccin, comme nous venons de le dire ».

Ou, dit autrement : « Mai 68, c’est la fin des espoirs. Les étudiants et les cadres menés par ce goret (rose, déjà !) de Cohn-Bendit ont été chargés de stopper, par leur révolutionnette, tout essor de révolte vraie » (Marc-Edouard Nabe, « La fifille du Pharaon », in « Non », 1998).

Soixante ans après, les acteurs ont changé mais la problématique reste la même. Le communisme représentait à l’époque pour l’Amérique un ennemi géopolitique et non point spirituel, puisque le communisme et le libéralisme sont extraits de la même matrice idéologique. Aujourd’hui c’est le contraire : l’ennemi absolu et radical de l’Amérique est fondamentalement spirituel (il est donc également ennemi d’Israël), et possédera probablement, un jour, une assise géopolitique – c’est là l’objet de tous nos combats et de toute notre détermination. Aujourd’hui, l’ennemi absolu et radical de l’Amérique, c’est la vision du monde en termes d’alliances de civilisation, c’est la vision multipolaire de l’eurasisme que donnait naguère Constantin Leontiev, à savoir « un bloc de Tradition contre le modernisme occidental », comme le rappelle Robert Steuckers dans son texte fondamental sur les relations historiques entre eurasisme, atlantisme et indisme.

Le pouvoir américano-sioniste pourrait très bien attaquer frontalement son adversaire, à savoir cette résurgence de la spiritualité vivante et agissante, en favorisant par exemple des mouvements ouvertement athées qui se battraient pied à pied contre la mise en place d’une spiritualité révolutionnaire supranationale et unificatrice. Mais, comme dans les années soixante, au lieu des contreforts traditionnels, l’Amérique a choisi à nouveau la stratégie de l’anaconda en misant tout sur la singerie de son ennemi le plus radical (la Révolution Spirituelle) ; et cette singerie passe justement par le néo-évhémérisme et le complotisme, derniers coups de boutoir de l’athéisme larvé et viral, tous deux américains jusqu’au bout des ongles, jusqu’au bout du trou du cul.

Pour le dire autrement, et afin que je me fasse bien comprendre : le complotisme est la maladie infantile de l’eurasisme.

Les complotistes d’aujourd’hui sont nos Cohn-Bendit à nous. Et j’espère bien qu’on n’attendra pas soixante ans pour leur crever la panse.

Le complotisme est une colonisation supplémentaire de l’esprit européen par l’Amérique des bas-fonds, l’Amérique des ratés.

Si tant est que nous soyons eurasistes, nous autres hyperboréens, il semble cependant que nous le soyons autrement que l’on ne le serait selon la volonté de puissance de certains. Nous ne sommes pas des complotistes… Nous n’en croyons pas nos oreilles, lorsque nous les entendons parler, tous ces conférenciers internautes. « Voici les modalités du complot ! » C’est avec cette exclamation qu’ils se précipitent tous sur nous, avec une recette à la main, la bouche hiératique pleine de vomi. « Mais qu’importe à nous le complot ? » – répondons-nous avec étonnement. « Voici le complot ! » – reprennent ces sales vociférateurs endiablés : et voici la vertu, le nouveau chemin du bonheur !… Car, en plus de tout le reste, voici qu’ils se piquent de vertu et de puritanisme, nos petits héros… Nous sommes, de par notre nature, beaucoup trop heureux pour ne pas voir qu’il y a une petite séduction dans le fait de devenir eurasiste ; c’est-à-dire immoraliste et aventurier… Nous avons pour le labyrinthe mégalithique de nos ombilics limbesques une curiosité particulière, nous tâchons, pour cela, de faire connaissance de monsieur le Minotaure dont on raconte des choses si dangereuses. Chut ! Ecoutez ! Le Taureau trépigne sur les parois de nos grottes antédiluviennes, il revient à la vie, ses naseaux frémissent et crachent de l’air chaud. Que nous importe votre corde à complots qui, prétendez-vous, nous aiderait à sortir de la caverne ! Vous voulez nous sauver au moyen de votre corde ! Et nous, nous vous supplions instamment de vous pendre avec !

A quoi sert tout cela en fin de compte ! Il n’y a pas d’autre moyen pour remettre l’eurasisme en honneur : il faut d’abord pendre les complotistes.

Le complotisme s’élève contre tout ce qui le dépasse, et son obsession est de rabaisser toute grandeur au niveau de sa propre impuissance atrophiée (les phrases suivantes entre guillemets sont réelles) : les Templiers (« une troupe de talmudistes précurseurs des francs-maçons et tenanciers de réseaux pédophiles »), le Vatican (« le Pape est une créature de Satan – d’ailleurs Bergoglio était trafiquant d’enfants, et c’est une loge maçonnique qui dirige le Vatican »), l’eurasisme (« Douguine est piloté par l’Occident »), la littérature (« chrétiennement parlant, Léon Bloy est sataniste »), les Rois Mérovingiens (« une race d’extra-terrestres »), l’Irak (« Saddam Hussein était un agent américain »), la Russie (« Poutine fait partie du système mondialiste »), le Onze-Septembre (« les avions étaient des hologrammes »), Platon (« le véritable Platon était Gémiste Pléthon, au XVè siècle »), les pyramides d’Egypte (« ce sont les reptiliens Annunakis qui les ont construites »), l’histoire européenne (« le Moyen Age n’a jamais existé, c’est une invention de l’Eglise vers 1600 »),… Lorsque j’entends un de ces crétins m’asséner qu’un complotiste est forcément intelligent puisqu’il doute des réalités officielles, je dégaine ma masse d’armes.

Leur mot d’ordre : tous contre la Sainte-Baume !

Je connais peu de listes aussi déprimantes que celle des dates marquant les défaites successives de l’Eurasie : – 37000 (extinction des Néandertaliens), – 10800 (engloutissement de l’Atlantide), – 2750 (troisième tiers de l’Ere du Taureau : césure du bloc indo-européen initial), – 175 (Saces chassés des Terres du Milieu par les Xiongnu), 843 (Traité de Verdun), 1274 (tentative avortée de Grégoire X d’unifier les Mongols, les Byzantins et l’Europe), 1314 (chute des Templiers), 1825 (dissolution de la Sainte-Alliance), 1945 (américanisation de l’Europe occidentale),… et 2014, où les adversaires les plus fervents et les plus retors du Saint Empire Eurasien sont les complotistes. Mais là, en revanche, il n’est pas sûr qu’ils remportent la victoire. Pas sûr du tout.

En 1942, le révolutionnaire Lucien Rebatet écrivait dans Les Décombres : « Je n’admire pas l’Allemagne d’être l’Allemagne, mais d’avoir permis Hitler. Je la loue d’avoir su, mieux qu’aucune autre nation, se donner l’ordre politique dans lequel j’ai reconnu tous mes désirs. Je crois que Hitler a conçu pour notre continent un magnifique avenir, et je voudrais passionnément qu’il se réalisât ». En 2014, les complotistes écrivent dans leurs torchons collaborationnistes que le nazisme était entièrement financé par les Juifs, et qu’Hitler, en plus d’être le petit-fils de Rotschild, était sataniste de par sa prétendue appartenance à la Société de Thulé.

La guerre totale a lieu entre la conspiration mondialiste de la super-puissance planétaire des Etats-Unis et « l’intégration grand-continentale eurasiatique de la fin » comme l’a écrit Parvulesco : la réunification du continent après quarante mille ans de tragédies historiques déflagrationnelles ; soit, d’une part, l’alliance sanctifiée entre le catholicisme et l’orthodoxie, et d’autre part, la nouvelle émergence des anciens dieux de notre continent ainsi que de tout le petit peuple de nos forêts, de nos landes et de nos lacs, sous l’égide hautement lumineuse et déchirante du Christ-Pantocrator et de la Vierge Marie.

Or, tout raisonnement qui s’élabore en termes de civilisation ou de bloc continental ne peut qu’être systématiquement condamné par le complotisme, qui y verra – ou plutôt, qui feindra d’y voir (car, pour beaucoup d’entre eux, tout n’est que jeu de dupes) – la mainmise de grands groupes financiers internationaux et une variante du nouvel ordre mondial au bénéfice intégral des banques de Wall Street. Alors que la nation est une fabrication complètement anti-traditionnelle (la nation française trouve principalement ses racines dans la cupidité et l’acharnement tout kshatriyen de Philippe le Bel dans la destruction de l’Ordre du Temple, et les autres nations européennes sont majoritairement des productions artificielles élaborées par les bourgeoisies entrepreneuriales pour faire fructifier leurs commerces et industries), elle est aujourd’hui ardemment défendue becs et ongles par les complotistes face au seul mouvement véritablement anti-américain et antisioniste qui tienne, celui de l’intégration supra-nationale grand-continentale et spirituellement unificatrice défendue par les nôtres. Mais, pour le complotiste, tout ce qui s’élève au-dessus de la nation ne peut qu’être une marionnette du Malin.

Lorsque le complotiste se trouvera en face du Paraclet, il L’attaquera en disant que c’est un hologramme envoyé par le Mossad pour tromper les esprits, tout comme son ancêtre avait jadis accusé Jésus d’être un mercenaire romain chargé de défaire les rebelles zélotes en semant le trouble. D’autres complotistes voient dans l’islam une manipulation des Arabes, leur mise au pas judaïque par le rabbin ébionite Waraqa Bin Nawfal, précepteur caché de Mahomet.

Pour le dire encore plus clairement : quels que soient les détours empruntés par les aléas de l’actualité quotidienne, le complotisme se trouve entièrement aux côtés de la conspiration mondialiste, parce que la seule manière de lutter contre la conspiration mondialiste, c’est la grandeur, le lyrisme, la beauté, la grâce, la foi, l’amour et le fanatisme, toutes choses qui passeront toujours pour suspectes aux yeux ultra-rationalistes des complotistes.

Dans chaque réunion publique de type politique ou spirituel, aujourd’hui, se trouvent dix pour cent de complotistes et/ou néo-évhéméristes qui pourrissent l’ambiance avec leurs sales gueules de traviole. Notons en passant que les complotistes sont tous d’une laideur à couper le souffle. Le 18 janvier dernier, à Rennes-le-Château, quelques-uns d’entre eux tentèrent de nous persuader que c’était la Rome chrétienne qui avait envoyé les Huns ravager la Gaule, et que le pic de Bugarach était un parking cosmique pour OVNIs. Les complotistes ésotéristes sont tous frontalement opposés au Vatican, car toute autorité politico-spirituelle ne peut que leur être insoutenable : ce sont des anarchistes honteux, une résurgence de l’éternelle lie de l’humanité, gueularde, atrophiée et vantarde, sous des oripeaux modernes de webmaster urbain. La croyance en l’origine extra-terrestre de la population humaine (ou d’une fraction d’entre elle) relève de cet ultime tour de passe-passe de l’athéisme, consistant à éviter à tout prix de s’en référer à Dieu.

Le 12 octobre 2013, lors de laconférence londonienne avec Alain de Benoist et Alexandre Douguine, quelques-uns d’entre eux affirmèrent que si l’on se trouvait dans cette salle d’hôtel du Bloomsbury pour évoquer « the end of the present world », c’était parce que le Mossad nous l’avait permis. Par ailleurs, ils nous affirmèrent que nos conférences ne servaient à rien si nous ne parlions pas du pouvoir absolu des Illuminati. Douguine perdit du temps à leur rétorquer que, contrairement au capitalisme industriel, le capitalisme financier était un flux principiel, et pas une construction statique. Pas de pyramide (ou d’anti-pyramide) qui tienne dans le monde de la dissolution : c’est précisément la définition de la post-modernité. Que se passerait-il si l’on éventrait tous les hommes au pouvoir, et qu’on les remplaçait par d’autres ? Absolument rien. Les complotistes ont cent ans de retard. Par ailleurs, c’est l’essence du capitalisme qui est proprement sataniste, beaucoup plus que les hommes qui le propagent. Voici une différence essentielle entre le conspirationnisme résistant et intelligent, et le complotisme traître, collaborationniste et imbécile : le premier sait que les forces obscures dirigent les hommes de manière disparate mais convergente, et que les hommes mauvais sont essentiellement le jouet du Mal, les esclaves des forces obscures ; le second croit que ce sont les hommes mauvais qui dirigent tout, et qu’ils possèdent par eux-mêmes un pouvoir énorme : le pouvoir de téléguider des avions sur des tours new-yorkaises, ou d’organiser des complots ultra-rationnels sur des dizaines ou des centaines d’années de distance. L’entité supérieure, pour eux, c’est l’élite. Et pas le Démon. Cette nuance peut sembler insignifiante, mais elle est énorme, et tout le problème est là. C’est encore une manière de croire en l’homme, de croire que certains hommes possèdent des super-pouvoirs comme dans les comics américains. Epuisé d’avoir à affronter autant de connerie orgueilleuse, Douguine se tourna vers moi en me soufflant, l’air désespéré : « C’est incapacitant ». Oui, en effet, tous les complotismes sont incapacitants, parce que c’est justement leur fonction : enrayer et stopper la Révolution Spirituelle, par tous les moyens.

Et ils le savent parfaitement.

Jusqu’à l’avènement d’internet, le complotisme restait cantonné dans des fanzines américains pour débiles légers, à l’instar du bulletin « Conspiracy Theory » de Mel Gibson dans le film éponyme de Richard Donner. La plupart de ces théories étaient alors plutôt amusantes, tant qu’elles ne relevaient que de la sous-culture paranoïde : le fluor est utilisé par les dentistes pour troubler le système nerveux des patients, des hélicoptères noirs en mode silencieux nous surveillent en permanence, le Grateful Dead était une troupe d’espions de la CIA, Oliver Stone est le porte-parole caché de Bush, les reptiles dominent le monde, etc. Mais le film date de 1996, et depuis lors, l’arme de destruction massive américaine dénommée internet a émergé dans le public, offrant un support idéalement symbiotique à la théorie arachnéenne du complot. Jamais on n’aura vu un médium aussi bien adapté à son message. En vingt ans, les tarés plutôt sympathiques sont devenus des leaders vaniteux, complètement intégrés aux modalités du système qu’ils se plaisaient naguère à décortiquer. Il n’y a aucune différence entre Alex Jones et Ronald Reagan. La technique MK Ultra était censée parvenir à transformer un homme moyen en assassin ? Depuis, comme il est dit dans le film de Donner, « la technique auto-suggestion et hypnose » est tombée dans le domaine privé : les webmasters complotistes l’ont entièrement récupérée, usant de l’insulte permanente, la vocifération abjecte et l’avilissement verbal pour hypnotiser l’internaute dubitatif, et le transformer en militant de la démobilisation et en assassin permanent de la Révolution. Chaque complotiste est un sous-produit direct de la CIA : il ne pense et n’agit que par elle, volontairement ou non.

En gagnant en vingt ans un certain pouvoir doctrinal favorisé et propagé par cette arme de guerre américaine qu’est internet, le discours complotiste s’est à la fois asséché et ridiculisé, mais il a surtout gagné en nuisance. Les théories débiles sont passées des revues ronéotypées en cinquante exemplaires aux sites internet à plus de 50000 visites par jours ; c’est exactement comme si un adolescent semi-attardé devenait père de famille du jour au lendemain. Ce dernier serait le père le plus autoritaire, insultant et haineux de tous les temps envers ses propres enfants. C’est ainsi que tout acte de résistance authentique est activement nié par le complotisme (l’anti-Système reconnu comme tel par le Système), tandis que cet acte de résistance est en même temps combattu par le Système officiel. J’affirme que le Système mène la lutte sur deux fronts en même temps : diffusion d’une propagande officielle sur les médias télévisuels de masse, et diffusion concomitante d’une propagande complotiste, opposée binairement à l’officielle, sur les médias internautes. A chaque fois, la vérité se trouve prise en sandwich entre les mensonges du Système et de l’anti-Système. L’anti-messe est dite.

Il ne peut pas exister de poésie ou de littérature complotiste, puisque le complotisme n’enrichit pas le réel mais il l’appauvrit : il l’assèche, l’encercle et le dissout. Le complotiste, c’est le Grand Inquisiteur évoqué par Dostoïevski (dans Les Frères Karamazov) : homme mauvais déguisé en dignitaire de l’Eglise, il refuse toute légitimité à la grâce (incontrôlable par nature) pour promouvoir la société de l’efficacité, une société soumise aux faux initiés comme lui. Le complotiste est un berger manipulateur : c’est un démocrate furieux, motivé par la haine du mystère. Ce qu’il déteste dans la vie, au fond, ce n’est pas que le Mal s’étende un peu partout, mais qu’il se passe des choses dont il ne soit pas au courant. Même si ce sont des forces du Bien qui tentent à couvert d’accroître leur pouvoir (Templiers, Jésuites, MMM), il les haïra avec détermination et les accusera de tous les maux, pour la simple raison qu’il veut connaître dans le détail absolument tout ce qu’il se passe.

Lorsque le Grand Inquisiteur rencontre Jésus, Celui qui fut le point de départ de sa vocation première, il réalise à quel point il a pu trahir cette dernière en l’érigeant en système de pensée aussi stérile que massificateur. Alors, à la fin, le Grand Inquisiteur fait périr Jésus dans les flammes. Le secret de Jésus, c’est qu’il n’y a pas de secret.

Croire que les hommes du Mal contrôlent tout, c’est démobilisant et anti-révolutionnaire, et conséquemment profitable au Mal. Le complotisme n’est pas une variante de la pensée radicale avec laquelle il pourrait être permis de composer en attendant la victoire. Bien au contraire. Le complotisme est un outil de la conspiration mondialiste pour étouffer la Révolution Spirituelle en usant de la stratégie de l’anaconda. A paranoïaque, paranoïaque et demi. Debout au sein de la cellule rayonnante de notre chevalerie spirituelle, nous autres hyperboréens, tenants de l’Europe mystérieuse et du Saint Empire des Temps de la Fin, saurons écraser la tête du complotisme à coups de talon, ainsi qu’il doit être fait.

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |

25/01/2024

De l'Empire d'Arthur à l'Empire du Graal (Pierre Ponsoye)

Pierre Ponsoye, L'Islam et le Graal – Étude sur l 'ésotérisme du Parzival de Wolfram von Eschenbach, IX De l'Empire d'Arthur à l'Empire du Graal, pp. 171-180, aux éditions Arché Milano (1976)

Arthur, l'illustre roi des Bretons du VIe siècle, est passé très vite de l'histoire à la légende, si même, pour lui, elles se sont jamais distinguées. Bientôt après sa disparition, dit Henri Martin, il « n'est plus seulement un héros nationale ; c'est le « fils de la nuée », d'Uter à tête de Dragon, « roi des ténèbres », être mystérieux et voilé, ordonnateur des batailles, supérieur à Hu lui-même, d'Uter qui a pour bouclier l'arc-en-ciel, et qui a pris la forme de la nuée pour engendrer son fils. Arthur a reçu de son père la grande épée : il parcourt l'univers en vainqueur ; il est proclamé empereur du monde. Enlevé au ciel après qu'il a été mortellement blessé à la bataille de Camlan, il réside dans la constellation qui porte son nom (le Chariot d'Arthur, la Grande Ourse) : il en redescendra un jour sur la terre. Il est devenu le type même du génie héroïque des Celtes, type élevé jusqu'à la substitution d'Arthur à l'ancien Bel comme Taureau du Tumulte, génie du Soleil et de la guerre ». Plus tard, ce type évolue. Arthur est toujours « le chef du monde héroïque, mais il n'est plus le fils d'un dieu : il n'est que le fruit des amours illégitimes d'un héros. Il n'est plus enlevé entre les constellations. Toutefois sa disparition reste voilée de surnaturel : il n'est pas mort, il ne mourra pas ; neuf fées le gardent dans l’Île sainte d'Avallon, d'où il viendra venger son peuple, ses deux Bretagnes ». Disparu, il n'est pas réellement absent ; on entend ses cors dans la forêt bretonne. Les Bretons n'ont pas voulu d'autre roi après lui, à cause de cette invisible présence et de l'attente de son retour béni.

Héros polaire (son nom vient de l'Art, l'Ours qui présente un étroit rapport avec le symbolisme celtique du Pôle), ses traits de prototype impérial se précisent : s'il n'est plus le fils d'un dieu, c'est Dieu lui-même qui lui donne l'Empire du Monde, symbolisé par l'épée Excalibur, et dont les limites, qu'il était alors interdit de dépasser, portent son nom (les bornes Artus, qui sont, d'une part à l’extrémité orientale de l'Inde, d'après le Roman d'Alexandre, c'est-à-dire aux confins du Paradis, d'autre part à l'extrême Occident, identifiées avec les colonnes d'Hercule, auquel Arthur était d'ailleurs souvent assimilé). Lui aussi est « ordonnateur des batailles » (ipse dux crat bellorum, dit Nennius), car c'est à la pointe de l'épée qu'il doit conquérir son empire contre les ennemis des Bretons et de Dieu. Cet empire n'est pas seulement le monde terrestre, mais aussi le monde intermédiaire ou subtil, c'est-à-dire tout le monde sublunaire, domaine des Petits Mystères. A ce titre, il est souverain de droit de tous les lieux « enchantés » : « Et tous ces lieux faés sont Artus de Bretagne », dit le Brun de la Montagne.

En tout cela, il est l'agent fidèle de Myrrdhin ou Merlin, dont il ne se distingue pas essentiellement, le prophète insaisissable, omniprésent et multiforme, fils d'une vierge et d'un esprit de l'air, maître des éléments, détenteur des « divins secrets », chef spirituel et unificateur des peuples celtiques, qui sort de sa « maison de verre », au fond de la forêt par excellence (Kalydon, ou Brocéliande) pour l'assister dans les moments critiques. C'est sur les directives de Merlin qu'il institue la

Table ronde

Qui tournoie comme le monde,

ce qui fait d'elle le « moyeu du Monde » et achève de caractériser Arthur comme Monarque universel, semblable au Chakravarti hindou. Un signe de régularité de ce Centre initiatique, auquel tout le Moyen-Age s'est référé comme à la plus haute autorité chevaleresque, est fourni par la constitution duodénaire de son collège principal, image des douze soleils zodiacaux ou des douze manifestations cycliques de l'unique et éternelle Essence. Arthur lui-même représente cette Essence dans sa constance et sa fixité non agissante. C'est par ce non-agir même qu'il ordonne et « autorise » l'action. Il réalise ainsi le pouvoir temporel dans son statut normal de résorption spirituelle qui permet au Principe divin d'agir à travers lui sans obstacle ni altération. Son union avec Merlin en est un autre signe, car elle exprime l'intégration normale des deux pouvoirs dans leur Source commune.

Par ces rapides indications, on voit que le thème arthurien offre par lui-même, indépendamment de celui du Graal, un véritable Doctrinal de l'Empire. Pour en saisir toute la portée, il faut se souvenir que l'idée impériale a été l'une des dominantes majeures de la pensée et de la foi médiévales, participant immédiatement de la finalité du Royaume de Dieu. L'Empire était, avec le Sacerdoce, l'un des deux aspects normaux et nécessaires de la Lieutenance conférée naturellement et surnaturellement à l'Homme par le « Roi du Ciel ». Il ne s'agit donc pas là d'une formule politique, même teintée de mysticité, mais de a communication au monde chrétien de l'autorité et de la réalité du Christ sous son aspect royal. On peut donc parler d'un Mystère impérial, qui n'est autre que le Mystère christique dans son extension temporelle, et aussi dans sa perspective eschatologique, car l'aspect royal se rapporte plutôt à la Seconde Venue, comme l'Empire, dans sa manifestation ultime, à la Jérusalem céleste. Dans l'attente de cette Heure où les deux autorités sacerdotale et royale seront réunies sur une seule auguste tête, l'Empire demeure, comme l’Église, réalité transcendantale, archétypique, vers laquelle doit tendre l'histoire, puisqu'il doit la consommer.

Si étrangère que puisse être une telle conception à la mentalité moderne, elle a été authentiquement celle du Moyen-Age, pour lequel le spirituel et le temporel n'étaient que des « catégories » du sacré. C'est ce qui permet à l'historien de faire des constatations telles que celles-ci de Joseph Calmette, à propos du renouveau impérial carolingien : « La notion de l'Empire, écroulé dans les faits (après 476)), subsiste intacte sur le plan de l'idée pure... Les traces en sont innombrables dans la littérature, surtout ecclésiastique. L'Empire n'a pas cessé d'être. Il doit, de virtuel, redevenir réel. Toute âme éclairée aspire à le revoir et a comme la nostalgie de cette patrie d'élection. Or, le rêve des lettrés et des penseurs va prendre corps ; ce que n'a pu Justinien, une dynastie franque le réalisera. L'histoire, sous son impulsion, paraîtra refluer vers sa source. Désormais, en Occident, l'idée impériale, fût-elle interprétée ou réalisée diversement, occupera toujours une place de premier plan dans les préoccupations des souverains et des peuples. »

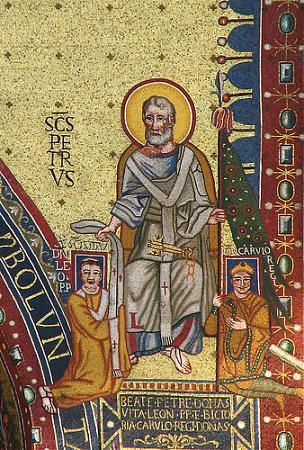

Entre autres témoins du caractère sacré du symbole arthurien et de la fonction impériale, citons le portail de la cathédrale de Modène, dédié à Arthur (environ de 1160), et la fameuse mosaïque de Latran, sur laquelle nous nous arrêterons un instant. On y voit le pape Léon et l'empereur Charles, agenouillés aux pieds de saint Pierre, et se faisant face sur le même plan horizontal. Les trois personnages forment un ternaire où saint Pierre figure en majesté, c'est-à-dire comme personnification d'un principe. Il donne simultanément à Léon et à Charles deux investitures distinctes : l'une, par le pallium, purement sacerdotale, et l'autre, par le vexillum, impériale, que Charles reçoit ainsi directement. On remarque en outre qu'il garde dans son sein la clef d'or de l'autorité spirituelle et la clef d'argent du pouvoir temporel. Le Prince des Apôtres n'agit donc pas ici comme Chef de l’Église, mais dans la Fonction spirituelle suprême, permanente parce qu'universelle, de Vicarius Christi, Source des deux pouvoirs. On verra mieux plus loin à quoi pouvait répondre une telle figuration. Rappelons ici que, dans le vexillum, concurrent trois symboles : celui de la Croix, celui de la Lance, et celui de l’Étendard. C'est pourquoi il figure dans l'iconographie médiévale comme attribut du Christ guerrier. La Croix de la Résurrection elle-même, avec sa banderole, n'est autre qu'un vexillum, comme l'a justement fait remarquer Emile Mâle, ce qui achève de montrer l'association étroite dans la pensée médiévale, entre l' « idée » impériale et la réalité spirituelle et parousiaque exprimée dans la notion traditionnelle du Christ-Roi.

C'est à cette immanence, et nous dirions volontiers à cette imminence du Mystère impérial que sont dus la transposition légendaire presque immédiate de ses principales manifestations historiques, et le caractère messianique et eschatologique qui les a si fortement marquées. Dans ses Notes sur le Messianisme médiéval latin, P. Alphandéry a bien dégagé les traits messianiques de l'Empereur archétype, tels qu'ils ressortent des légendes de Charlemagne, de Frédéric Barberousse, de Frédéric II, ou de personnages de moindre envergure mais de fonction analogue. Le thème de leur carrière est toujours le même : élection divine, épreuve, retraite, retour glorieux. Il s'y ajoute souvent un thème eucharistique ou baptismal (par passage des eaux, changement de nom) ; plus généralement encore, l'Empereur élu est entouré d'un collège de douze membres. Le temps de son absconditio se passe dans une Montagne (Wunderberg, Kyffhaüser) ou dans une Terre inconnue au delà de la mer, symbole évident du Centre du Monde. De là il sortira un jour pour combattre l'Antéchrist : la renovatio imperii annonce ainsi la reparatio temporum. P. Alphandry fait justement remarquer que chacun des héros légendaires assumant les traits de l’Empereur, initialement chef d'un peuple, reviendra à la tête du peuple universel des saints. Il s'agit donc dans tous les cas d'une seule fonction ; de sorte que l'apocalypse impériale rejoint celle de Jean, celles de Baruch, d'Esdras et des traditions rabbiniques, et celles reçues en Islam au sujet du Madhî et du retour de Seyidnâ Aïssa. Cette conjonction n'a rien qui doive surprendre, car si la tradition impériale se référait historiquement à l'héritage romain et théologiquement à la personne du Christ-Roi, elle plongeait de profondes racines dans un fonds traditionnel universel, particulièrement invariable sur ce point, et plus spécialement dans le fonds d'origine abrahamique, à la source duquel on retrouve le Prêtre-Roi par excellence, Melki-Tsedeq.

On voit sur quel contexte, à la fois historique et « trans-historique », Arthur, chef perpétuel de toute Chevalerie terrestre, venait projeter l'exemplaire d'un Art royal conscient de ses moyens et de son but. Mais, s'il indiquait la fin de la Chevalerie qui est de devenir céleste, il définissait aussi les bornes de son propre domaine – que marque, en particulier, la discontinuité entre son royaume et Montsalvage –, et, entre le terrestre et le céleste, ce passage à la limite qui est une transfiguration. La théophanie du Graal achève la réalité arthurienne, mais comme le Ciel achève la Terre. C'est pourquoi, si la sphère d'Arthur est la voie d'accès normale à celle du Graal, elle ne lui est, pourrait-on dire, que tangente, et, si les deux chevaleries peuvent coexister, elles ne se compénètrent pas, la seconde ajoutant à la qualité royale de la première, qu'elle possède éminemment, la qualité sacerdotale qu'elle tient d'élection, réalisant le double aspect de cette Lieutenance, hypostase du Sacerdoce éternel.

On discerne dés lors comment l'Empire d'Arthur pouvait, sur un certain pan, être valablement tenu pour une fin en soi, pour n'être plus, dés l'annonce du Graal, que son étape et sa virtualité. L'Empire du Graal, auquel celui d'Arthur s'ordonne naturellement, est en acte ce sacrum imperium attendu à la fin du cycle de l'histoire, et dont le Saint Empire historique ne fut qu'une figure lointaine et une espéance finalement déçue. S'il est futur pour le monde, bien qu'il soit proche, et tout en étant à sa fin, et il y a, entre eux aussi, ce dont nous avons parlé et qu'évoque, dans le Parzival, l'épisode de Lohengrin et de la Question interdite. Mais il demeure, car la fin d'une chose ne peut pas ne pas être dans l'actualité permanente de son Principe, et sa Chevalerie elle-même n'est pas assez enchaînée à l'histoire pour mourir avec ses « saisons ».

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |

18/03/2023

La Chanson de Roland, exemple d’épopée traditionnelle

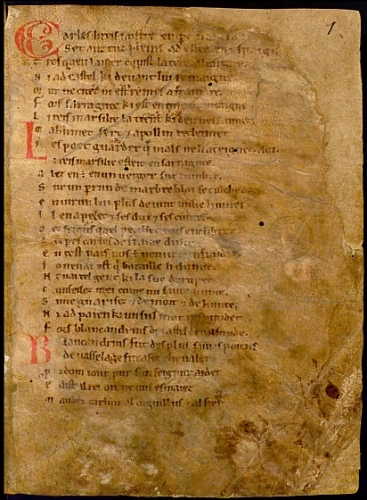

La Chanson de Roland/Manuscrit d’Oxford (Wikisource)

L’épopée, selon le vieux dictionnaire Littré, est la narration poétique qui précède les temps de l’écriture de l’histoire, et dans laquelle un peuple célèbre ses dieux, ses héros, ses saints.

Par « traditionnel », nous entendons ici ce qui, pour reprendre une formule d’Alexandre Douguine, appartient non au passé, mais à l’éternité : ce qui est invariant chez l’être humain, en son âme et ses rêves. Notre propos permettra peut-être de comprendre un peu mieux pourquoi ce que nous nommons les épopées traditionnelles résonnent encore en nous, des siècles et des siècles après leur naissance, et évoquent, le plus souvent inconsciemment, un sentiment de vérité et de grandeur inégalé, voire inégalable.

Pour Léon Gautier, historien de la littérature française, l’épopée est la poésie des peuples jeunes, des peuples enfants, ceux qui ne font pas encore la différence entre mythologie et histoire. Cette poésie célèbre des héros qui se distinguent des autres combattants par « un talent unique au métier des armes, talent qui est la manifestation d’une supériorité spirituelle. » Ce héros mène un combat au service d’un Bien absolu contre un Mal absolu.

Nous prendrons ici comme exemple principal, la Chanson de Roland, pour essayer ce qui dans ses caractéristiques propres permet de la ranger dans les épopées traditionnelles.

Quelles sont, justement, les premières caractéristiques de l’épopée traditionnelle « mélange de vertus et de vices spontanés, de pensées naïves et d’actions viriles, d’idées jeunes et presque enfantines, de conceptions sauvages et de mœurs presque barbares ». Elles furent, des siècles durant, le cœur de la vie poétique, de la vie intellectuelle des peuples entiers pendant des siècles, et elles ont été leur chant de guerre, leur chant de paix, de leur courage et de leur triomphe final. Tout comme leur consolation et leur joie.

Cette épopée véritable est d’origine populaire. Pas une création cléricale, et donc pas, génial Chrétien de Troyes, pour citer le plus célèbre de ces clercs-écrivains. Elle est le fruit d’une tradition de plusieurs siècles, et d’une légende inspirée de l’histoire réelle, arrangée avec le contexte de la période où elle est chantée. Il lui faut pour naître une époque primitive, un milieu national et religieux, des souvenirs se rapportant à des faits douloureux et extraordinaires. Là est la thèse du professeur Gautier.

Ce qui différencie les plus anciennes épopées françaises, celles que l’on peut qualifier de traditionnelles, d’autres plus récentes, c’est leur sérieux, leur gravité. Le sens de l’existence proposé n’est pas, comme dans les mythes arthuriens, d’être « digne d’être aimé, en donnant des preuves de sa vaillance dans trois combats au moins » comme le précise l’historien Jean Frappier. Mais aussi l’humanité profonde de ses personnages. Prenons un exemple révélateur : Roland est un guerrier surpuissant, le plus puissant de tous même, mais demeure profondément humain : amoureux, facilement colérique, orgueilleux. Jamais un parfait chevalier au sens chrétien du terme, alors même que la foi de Roland ne peut être remise en cause tant elle est évidente ?

Que chante l’épopée ? La défaite magnifique du héros. Rien d’étonnant à cela. Gautier nous précise que « par une loi singulière et magnifique de sa nature, l’homme est porté à célébrer ses malheurs plutôt que ses joies, et la Douleur est le premier de tous les éléments épiques ».

La mort et la défaite sont le sujet des plus anciens chants épiques, dont le plus célèbre et le plus abouti est bien sûr le texte connu sous le nom de « Chanson de Roland », et attribué à un certain Turold, dont on ignore tout. Ces chants virils sont rarement franchement joyeux, la galanterie n’y a pas sa place, même si l’Amour a la sienne, quoique discrète. A l’inverse, pas d’économies dans le sang et les larmes. La Douleur est le véritable sujet, et avec elle, la Sainteté.

Léon Gautier précise que « les hommes de ces temps se contentent d’idées très simples, et très nettes, et ne subtilisent point avec elles. Ils ne se considèrent que comme des soldats. Contre ces « infidèles », on était convaincu qu’on représentait la cause du Droit et de la Lumière , et que cette mission devait être mêlée de quelque douleur ».

Parmi les récits les plus anciens de France, figurent certains textes de ce que les clercs médiévaux ont nommé la « Matière de France », c’est-à-dire des aventures mythiques de Charlemagne et de ses chevaliers. Regroupés en cycles, ils ont pour héros principal Saint Renaud, Saint Guillaume ou Saint Charlemagne. La forte personnalité de ce héros central est celle « de l’époque et de la race » où ses exploits sont chantés, nous dit Gautier. Roland, justement, est le représentant de l’idéal chevaleresque des Xe et XIe siècles.

Le public des plus anciennes épopées doit vivre dans un contexte guerrier véritable : La communauté constituée, organique, doit faire face à une menace mortelle, le tout dans un contexte féodal. C’est le rôle que les jongleurs qui récitent ces chansons donnèrent au Moyen-âge à l’Islam, en plein contexte de croisades. Ainsi, Charlemagne, qui a effectivement combattu les musulmans de l’émirat de Cordoue en Espagne, va devenir dans la légende le héros et rempart de la Chrétienté face à ce qui est perçu comme une menace de destruction païenne.

L’épopée traditionnelle raconte un âge de fer, où parfois les guerriers, parfois des barons, se révoltent contre leur roi (on peut penser à Achille dans l’Iliade, en révolte contre le chef de l’expédition des Grecs, Agamemnon, pour la belle Briséis), où les trahisons sont multiples (c’est le rôle symbolique que joue Ganelon dans la Chanson de Roland). La foi religieuse est sincère, le chevalier de ces épopées est viscéralement attaché soit à l’Eglise dans l’épopée traditionnelle française, soit à ses dieux dont il brigue les faveurs et craint la colère (C’est Calchas qui tente d’apaiser la colère d’Apollon contre les Grecs) . Elle aussi patriotique : Roland se bat aussi pour la « douce France ».

Si comme précité la galanterie est absente, la femme paraît néanmoins sous un beau jour. Cette poésie est chaste, il n’y a jamais d’allusions directes à la beauté physique des femmes ou au sexe. Les héros pleurent volontiers leur amis, leurs proches, leurs aimées. Roland pleure Aude, sa fiancée.

Les personnages, même ceux moralement réprouvables, subissent des dilemmes moraux. Ganelon, le Judas de l’histoire mythique de la France, finit sa vie l’épée à la main, magnifiquement courageux. Là se manifeste le destin de l’élite héroïque du genre humain : un mélange de misères et de grandeur.

Le monde décrit par ces poètes ne s’intéresse pas au merveilleux, nous ne sommes pas dans les légendes arthuriennes, il n’y a pas de fées, de nains, et de monstres. En revanche, il y a un amour du surnaturel, témoins de la présence divine : les Anges descendent du Ciel pour discuter avec Charlemagne.

Les personnages des premières épopées, jusqu’au XIIe siècle, sont vivants, épiques et saints pour certains : « Ils sont malheureux, parce qu’ils sont épiques, ils sont épiques, parce qu’ils sont saints. » comme nous le rappelle Gautier. La sainteté, justement, est épique, car jamais vulgaire.

L’épopée traditionnelle, en France, ne survivra pas au début des croisades. Reprise par les clercs, cette tradition épique va être remaniée, en fonction des intérêts du moment. Les personnages vont devenir des stéréotypes, des objets de conventions, de formules, qui vont empêcher toute inventivité. Devenus caricatures, trop parfaits parfois, les personnages des premières épopées françaises vont mourir sous la plume d’intellectuels et de « mauvais prosateurs » qui vont les dénaturer. Gautier impute, entre autres, à Ronsard la décadence de l’épopée française, car rien de véritablement épique ne pourrait sortir du cerveau même brillant de l’auteur de la Franciade.

Les temps historiques, c’est-à-dire ceux documentés abondamment par des témoins qui se veulent objectifs, empêchent l’héroïsation. La prise de Jérusalem par les Croisés en 1096 donna lieu aux derniers poèmes épiques, ceux d’avant les époques trop bien connues pour que la légende ait sa place ; Godefroi de Bouillon, leader de la première croisade, sera le dernier héros de ces légendes françaises.

En dehors de la poésie homérique, on peut encore citer le Mahabharata et le Ramayana indiens , les Nibelungen germaniques, qui ont avec les épopées de la Matière de France un « air de famille », dont l’exhalaison est celle de la « bonne odeur du printemps », celle de la vie, et de la guerre, dont le printemps est la saison.

Comment faire, pour nous autres « occidentaux » privés d’épique et de grandeur par notre époque, pour retrouver ce souffle qui donne un sens suprême à nos vies ? Si la réponse n’est pas évidente, Léon Gautier peut en tout cas nous apporter une première certitude :

« Pas d’épopées chez les peuples platement heureux et qui n’ont pas de grands hommes ».

Vincent de Téma

Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |

Imprimer | | |