Rechercher : extérieur

Du sens des mots : Souveraineté (Charles Horace)

Quel est le principe qui confère son autorité à un pouvoir ? Quel est le fondement du pouvoir d’un Etat ? Aujourd’hui, nous considérons, comme si cela allait de soi, que le fondement de l’action d’un Etat est sa souveraineté, appuyée sur le scrutin populaire à l’intérieur, et reconnue par les autres Etats à l’extérieur. Le terme « souveraineté » est d’ailleurs constamment au centre de multiples débats, touchant aux questions les plus cruciales préoccupant notre société. On soulignera l’ironie de la situation, la souveraineté française n’occupant dans les débats que l’espace qu’elle a perdu dans le domaine des compétences concrètes de l’Etat. Paradoxe qui n’est qu’apparent, puisque c’est bien quand la chose commence à manquer qu’on y met le mot ! Il est clair en effet que le développement des instances supranationales participe d’une délégation, consentie par nos oligarchies, des souverainetés des Etats nationaux. Il est également évident que toute action politique ne peut se priver d’un retour à la souveraineté, sous peine de se retrouver privé de tout levier d’action. Encore est-il nécessaire au préalable de bien connaître le sens de ce mot, d’en connaitre l’histoire afin d’en saisir toutes les implications. Nous commencerons donc par nous intéresser à la définition et à l’histoire du principe de souveraineté. Il conviendra également, à la lumière de ce qui aura été soulevé, de poser la question de la « souveraineté populaire », de sa réalité, et de sa pertinence. Enfin nous tenterons d’articuler les aspirations légitimes des patriotes à la souveraineté et le sentiment européen.

La souveraineté selon Jean Bodin

Selon le dictionnaire Larousse, la souveraineté désigne le « pouvoir suprême reconnu à l'État, qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national (souveraineté interne) et son indépendance absolue dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements (souveraineté externe) ». Il s’agit donc d’une modalité de l’exercice du pouvoir impliquant l’absence de concurrence à son autorité légitime, sur un espace déterminé. La souveraineté implique également une liberté d’action totale sur la scène internationale. Cette définition de la souveraineté, actuellement comprise dans un contexte stato-national, est directement issue du travail de théorisation mené par Jean Bodin au XVIe siècle. Cependant, si le terme de souveraineté semble émerger au cours du Moyen Âge, doit-on pour autant en déduire qu’il n’a eu aucune préfiguration ? En d’autres termes, la notion de souveraineté est-elle un produit d’une réflexion politique relativement récente, ou a-t-elle au contraire des racines plus anciennes ?

Nous devons tout d’abord faire violence à la chronologie, en présentant dans un premier temps le travail incontournable de Jean Bodin, afin de voir ce qu’il charrie d’une tradition plus ancienne et ce qu’il apporte de neuf, afin d’en tirer les conséquences. C’est lui en effet qui a formulé pour la première fois, dans ses Six livres de la Républiquei (1576), le concept de « souveraineté » dans son sens moderne. Pour lui, la souveraineté désigne le principe selon lequel un Etat jouit d’une suprématie sur tous les autres pouvoirs. Cette suprématie instituée implique des conséquences juridiques : une loi souveraine peut arrêter toute autre puissance qui se poserait en concurrente de l’Etat. Jean Bodin, en tant qu’érudit, s’appuie sur une immense culture historique et juridique. Son objectif est double : réfuter Machiavel dont la démarche amorale lui paraissait dangereuse pour l’ordre traditionnelii, tout en raffermissant le fondement du pouvoir politique, ébranlé par les divisions des Guerres de Religion (1562-1589). Toutefois, à la différence de Saint Augustin ou de Saint Thomas d’Aquin, il ne s’interroge pas sur l’origine divine ou naturelle de la chose publique. Il constate simplement que dans toute société historique, il existe une forme de pouvoir public unifié et unificateur. Il pose, dès lors, la question de l’essence de ce pouvoir. La réponse réside selon lui dans « la puissance souveraine », s’exerçant par « un droit gouvernement de plusieurs ménagesiii et de ce qui leur est commun ».

Pour être entière et durable, la souveraineté doit s’appuyer sur trois principes :

Elle doit être absolue, autrement dit, ne dépendre d’aucun autre pouvoir. Elle doit être, pour ainsi dire, auto-suffisante.

Elle doit être également indivisible, une, et si elle se délègue, elle doit demeurer entière en chaque délégation.

Elle doit être enfin, perpétuelle, transcendante, et par conséquent, ne doit pas être soumise aux aléas du temps. La souveraineté perdure, indépendamment des individus qui l’incarnent temporairement. L’Etat en est le siège, un point autour duquel se focalise l’ordre public, lui-même défini par les Lois qui déterminent les normes de la vie publique de tout le corps social.

La souveraineté est surtout pour Bodin une volonté, une « puissance de vouloir » dont les lois sont la forme. Cependant, comme la volonté souveraine est absolue, elle est de fait au-dessus des lois, qu’elle fait et défait. Ainsi, « il appartient à la prérogative absolue du Souverain de faire la paix et la guerre, de diriger l’administration, de juger en dernière instance et de faire grâce, de battre monnaie et de lever l’impôt »iv.

Des racines médiévales et antiques

Cependant, la définition de la souveraineté développée par Jean Bodin est tout à fait différente de ce qu’elle était à l’époque médiévale. Définition médiévale qui elle-même dérivait d’une antique conception de la puissance politique. Dans son sens médiéval, « souverain » désigne un pouvoir n’admettant aucun supérieur, ce qui ne supposait pas nécessairement que ce pouvoir puisse revendiquer une exclusivité de la puissance de commander. La souveraineté médiévale n’impliquait, en d’autres termes, aucun monopole de la volonté. A partir du XIIIe siècle, la souveraineté que le Roi de France avait obtenue de haute lutte face à l’aristocratie féodale représentait un dernier recours, surtout dans le domaine judiciaire. Le processus de décision opérait dans la coexistence d’une pluralité de pouvoirs, chacun ayant voix au chapitre (c’est ce que l’on nomme aujourd’hui le principe de subsidiarité). A partir de la fin du XIIIe siècle, le roi, pour prendre une décision importante, convoquait les Etats Généraux, assemblées exceptionnelles, composées de représentants divers du royaume et qui devaient permettre aux trois ordres de la société de s’exprimer. Le roi ne pouvait tout à fait se passer du consentement de ces derniers, ni de l’avis de certaines autorités extérieures (dont l’autorité spirituelle).

Le concept de souveraineté tel que théorisé par Bodin constitue donc une révolution. Il faut en fait comprendre que, marqué par l’expérience des guerres de religions, moment extrêmement périlleux pour la Monarchie (donc pour la France), Jean Bodin tenta de faire en sorte que l’Etat souverain n’ait plus à négocier avec quelque pouvoir que ce soit (ce qui revenait, en ces temps troublés, à être la créature d’un parti)v. Avec lui se produit une scission entre l’Etat et la société, la loi devient valable par elle-même, elle est supérieure au droit naturel, au droit coutumier. Dans le même temps, l’unilatéralité de la loi implique la fin de tout droit de résistance des sujets à un pouvoir injuste, quand la pensée médiévale laissait la liberté à la personne de s’opposer à un pouvoir tyranniquevi. Bodin accorde seulement aux magistrats le droit à la résistance passive (à travers la démission). La forme étatique de l’Etat souverain « bodinien » fut consacrée en 1648, par le traité de Westphalie : l’Etat souverain représente alors une réalité nouvelle face aux empires : la nation.vii

En ce qui concerne l’Europe de l’ouest dans son ensemble, nous pensons toutefois pouvoir remonter au-delà du Moyen Âge. Les racines de la souveraineté en tant que principe transcendant remontent selon nous à l’Antiquité romaineviii. En effet, la notion d’imperium, présente dès la période républicaine, dont l’étymologiesignifie « ordonner », désignait un pouvoir souverain délégué aux magistrats supérieurs par les dieux dont la volonté était censée se manifester à travers les citoyens réunis en assemblée. Sous la République, l’imperium ne reconnaissait également pas de supérieur temporel, mais était temporaire et limité dans l’espace, et permettait à son détenteur de commander et de juger.Il était également limité par d’autres pouvoirs, tels la puissance tribunicienneix. A partir d’Auguste (27 av. J.-C. – 14 ap. J.-C.), ce pouvoir devient permanent et concentré entre les mains du Prince (Princeps).

A l’image de la culture politique romaine, le concept d’imperium était souple, pragmatique, concret. Si la nature de son exercice évolua, son fondement demeura : un pouvoir souverain, transcendant, à la fois civil, militaire et religieux, soutenu par un charisme divin, un pouvoir surhumain, ayant pour horizon la pax aeterna, écartant les prétentions des forces centrifuges, donnant une orientation commune à toutes les composantes d’un même corps politique. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer de prime abord, la notion de souveraineté héritée de l’imperium a survécu en Europe sous diverses formes :Empire Byzantin, Empire Carolingien puis Saint Empire Romain Germanique…Le royaume de Francea tout autant recueilli l’héritage de l’imperium romain. C’est en effet la monarchie française issue de l’éclatement de l’empire carolingien (Capétiens, Valois, Bourbons)qui sera –à notre sens- parmi les nations européennes, la plus belle héritière de la tradition politique romaine. Opinion que partageait Georges Sorel : « Le seul pays de langue latine qui puisse revendiquer l'héritage romain est la France, où la royauté s'est efforcée de maintenir la puissance impériale »x. Les rois de France, notamment à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle, nourris de la redécouverte du droit romain, vont en effet affirmer le principe de souveraineté contre les puissances cherchant à les subjuguer ou à diviser le royaume. Le pouvoir royal français comprend de nombreuses similitudes et d’emprunts à l’imperium romain : son côté surnaturel, total –ou plutôt absolu-, divin, la coexistence d’aspects civils, militaires, et religieux, certaines des regalia (l’orbe, la couronne…).

Nous pouvons constater que la souveraineté ne nait pas avec Jean Bodin. L’œuvre de ce dernier, sans remettre en question sa qualité, porte en effet une ambiguïté de taille, dont les conséquences ont été primordiales pour la suite de l’histoire politique de l’Europe. Voulant renforcer le pouvoir souverain en le rendant absolu et en fondant sa démonstration sur le seul droit, il l’a également détaché de ses attaches spirituelles. En effet, dans un contexte de conflit religieux, il était impossible de fonder un consensus politique autour de la seule référence à Dieu. Si Bodin n’évacue évidemment pas complètement la dimension religieuse de la souveraineté, il s’inscrit dans une dynamique de sécularisation du pouvoir politique, préparant les évolutions ultérieures que ce dernier allait connaître en Occident. Si le pouvoir souverain ne saurait reconnaître la puissance divine comme limite, alors le pouvoir politique finit par perdre sa dimension spirituelle (puisque le Roi était encore vu comme le « Lieutenant de Dieu sur terre »). En effet, comme le soulignait Julius Evola, l’Etat sans principe transcendant n’est qu’une coquille vide : « Le fondement de tout véritable État est la transcendance de son principe, c'est-à-dire du principe de la souveraineté, de l'autorité et de la légitimité »xi.

L’héritage empoisonné de la modernité

La souveraineté Bodinienne eut cependant pour effet de redonner de la vigueur à la monarchie française. Le règne solaire de Louis XIV (1638-1715) a d’ailleurs donné à cette conception de la souveraineté ses lettres de noblesses. Néanmoins, la progression des idées matérialistes devait finalement amener les penseurs des XVIIe et XVIIIe siècles à penser la politique et si deus non daretur (comme si Dieu n’existait pas)xii. Les Lumières, Rousseau en tête, ne firent que s’appuyer sur cet héritage. Joseph de Maistre, dans ces écrits, a souligné les principes politiques à l’origine de la grande mutation, déjà en maturation à partir de la Renaissance, émergeant avec les Lumières. Parmi ces principes se trouve la théorie du libre contrat de Jean-Jacques Rousseau, qui dans son Contrat social (1762) opposait l’homme à l’état de nature et l’homme en société, et prétendait penser la société en dehors de tout principe transcendant supérieur (en l’occurrence sans Dieu) mais sous le seul angle du « contrat » entre individus mus par leurs seuls intérêts ou leur bonté naturelle. Or, l’homme peut-il créer le droit, la justice, l'autorité, ou le pouvoir ? Pour De Maistre la réponse ne peut être que négative puisque « la raison et l'expérience se réunissent pour établir qu'une constitution est une œuvre divine et que ce qu'il y a précisément de plus fondamental et de plus essentiellement constitutionnel ne saurait être écrit »xiii. Qu’est-ce à dire ? Simplement que la souveraineté d’un pouvoir ne relève pas simplement de conventions humaines mais renferme toujours quelque chose de transcendant, de plus-qu’-humain. Dans le même ordre d’idée, De Maistre r

16/04/2015 | Lien permanent

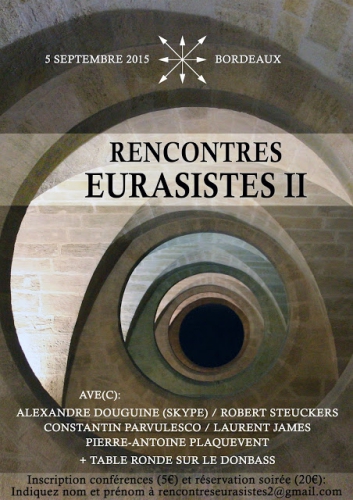

Aspects pratiques des convergences eurasiennes actuelles (Robert Steuckers)

Source : Le Blog de Robert Steuckers

Conférence prononcée par Robert Steuckers pour les « Deuxièmes journées eurasistes » de Bordeaux, 5 septembre 2015

Bonjour à tous et désolé de ne pouvoir être physiquement présent parmi vous, de ne pouvoir vous parler qu’au travers de « Skype ».

Je vais essentiellement vous présenter un travail succinct, une ébauche, car je n’ai que trois quarts d’heure à ma disposition pour brosser une fresque gigantesque, un survol rapide des mutations en cours sur la grande masse continentale eurasiatique aujourd’hui. Je ne vous apporterai ce jour qu’un squelette mais vous promets simultanément un texte bien plus étoffé, comme ce fut d’ailleurs le cas après les « journées eurasistes » d’octobre 2014 à Bruxelles.

L’incontournable ouvrage du Professeur Beckwith

Lors de ces premières rencontres eurasistes de Bruxelles, tenues dans les locaux du vicariat à deux pas de la fameuse Place Flagey, je me suis concentré sur les grandes lignes à retenir de l’histoire des convergences eurasiatiques, en tablant principalement sur l’ouvrage incontournable, fouillé, du Professeur Christopher I. Beckwith de l’Université de Princeton. Pour le Prof. Beckwith, la marque originelle de toute pensée impériale eurasienne vient de la figure du Prince indo-européen, ou plutôt indo-iranien, qui émerge à la proto-histoire, un Prince qui a tout le charisme et l’exemplarité nécessaires, toutes les vertus voulues, pour entraîner derrière lui une « suite » de fidèles, un « comitatus », comme l’attestent d’ailleurs la figure mythologique du Rama védique et celle de Zarathoustra, fondant ainsi une période axiale, selon la terminologie philosophique forgée par Karl Jaspers et reprise par Karen Armstrong. Le Prince charismatique et son « comitatus » injectent les principes fondamentaux de toute organisation tribale (essentiellement, au départ, de peuples cavaliers) et, par suite, de tout organisation territoriale et impériale, ainsi que le montre le premier empire de facture indo-européenne sur le Grand Continent eurasiatique, l’Empire perse. Ce modèle est ensuite repris par les peuples turco-mongols. Cette translatio au profit des peuples turco-mongols ne doit pas nous faire oublier, ici en Europe, le « droit d’aînesse » des peuples proto-iraniens.

J’espère pouvoir aborder la dimension religieuse des convergences eurasiatiques lors de futures rencontres eurasistes, en tablant sur des œuvres fondamentales mais largement ignorées dans nos contextes de « grand oubli », de « grand effacement », car nous savons, depuis les travaux de feue Elisabeth Noelle-Neumann que le système dominant procède par omission de thématiques dérangeantes pour n’imposer que du prêt-à-penser, pour ancrer l’oubli dans les masses déboussolées. Parmi ces œuvres à ré-explorer, il y a celle de l’explorateur et anthropologue italien Giuseppe Tucci, dont Payot avait jadis publié l’immense travail sur les religiosités d’Asie centrale, sur les syncrétismes du cœur de l’Asie. Ceux-ci ont émergé sur un socle shamaniste, dont toutes les variantes du bouddhisme, surtout au Tibet, en Mongolie, dans les confins bouriates, ont gardé des éléments clefs. Le « Baron fou », Fiodor von Ungern-Sternberg, commandeur de la division de cavalerie asiatique du dernier Tsar Nicolas II, était justement fasciné par cette synthèse, étudiée à fond par Tucci. Ensuite, comme le préconise Claudio Mutti, le directeur de la revue de géopolitique italienne Eurasia, une relecture des travaux de Henry Corbin s’avère impérative : elle porte sur les traditions avestiques, sur le culte iranien de la Lumière, sur la transposition de ce culte dans le chiisme duodécimain, sur l’œuvre du mystique perse Sohrawardî, etc. Mutti voit en Corbin le théoricien d’une sagesse eurasiatique qui émergera après l’effacement des religions et confessions actuelles, en phase de ressac et de déliquescence. Le culte de la Lumière, et de la Lumière intérieure, du Xvarnah, de l’auréole charismatique, également évoquée par Beckwith, est appelé à prendre la place de religiosités qui ont lamentablement basculé dans une méchante hystérie ou dans une moraline rédhibitoire. L’avenir ne peut appartenir qu’à un retour triomphal d’une religiosité archangélique et michaëlienne, au service de la transparence lumineuse et du Bien commun en tous points de la planète.

Aujourd’hui, cependant, je me montrerai plus prosaïque, davantage géopolitologue, en n’abordant que les innombrables aspects pratiques que prennent aujourd’hui les convergences eurasiatiques. Les initiatives sont nombreuses, en effet. Il y a la diplomatie nouvelle induite par la Russie et son ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov ; il y a ensuite les initiatives chinoises, également diplomatiques avec la volonté d’injecter dans les relations internationales une manière d’agir qui ne soit pas interventionniste et respecte les institutions et les traditions des peuples autochtones, mais surtout la volonté de créer de multiples synergies en communications ferroviaires et maritimes pour relier l’Europe à la Chine. Ensuite, l’Inde, sans doute dans une moindre mesure, participe à ces synergies asiatiques. Le groupe des BRICS suggère un système bancaire international alternatif. L’ASEAN vise à annuler les inconvénients de la balkanisation de l’Asie du Sud-est, en cherchant des modes de relations acceptables et variés avec la Chine et, parfois, avec l’Inde ou la Russie.

D’Alexandre II à Poutine

Pour le dire en quelques mots simples, la Russie actuelle cherche à retrouver la cohérence du règne d’Alexandre II, qui avait tiré les conclusions de la Guerre de Crimée lorsqu’il avait accédé au trône à 37 ans, en 1855, alors que cette guerre n’était pas encore terminée. La Russie de Poutine et de Lavrov rejette en fait les facteurs, toujours présents, toujours activables, des fragilités russes du temps de Nicolas II et de la présidence d’Eltsine, période de la fin du XXe siècle que les Russes assimilent à une nouvelle « Smuta », soit à une époque de déliquescence au début du XVIIe siècle. L’idée de « smuta », de déchéance politique totale, est une hantise des Russes et des Chinois (leur XIXe siècle, après les guerres de l’opium) : pour les Européens de l’Ouest, la « smuta » première, c’est l’époque des « rois fainéants », des mérovingiens tardifs et les historiens, dans un avenir proche, considèreront sans nul doute l’Europe des Hollande, Merkel, Juncker, etc., comme une Europe affligée d’une « smuta » dont les générations futures auront profondément honte.

Aujourd’hui, les risques auxquels la Russie est confrontée restent les mêmes que du temps de la guerre de Crimée ou du règne de Nicolas II. Elle est en effet tenue en échec en Mer Noire malgré le retour de la Crimée à la mère-patrie : l’OTAN peut toujours faire jouer le verrou turc. Elle est menacée dans le Caucase, où elle avait soumis les peuples montagnards après des campagnes extrêmement dures, très coûteuses en hommes et en matériels. Sous Alexandre II, elle franchit la ligne Caspienne-Aral pour s’avancer en direction de l’Afghanistan : cette marche en avant vers l’Océan Indien s’avère pénible et Alexandre II prend parfaitement conscience des facteurs temps et espace qui freinent l’élan de ses troupes vers le Sud. Le temps des campagnes doit être réduit, les espaces doivent être franchis plus vite. La solution réside dans la construction de chemins de fer, d’infrastructures modernes.

Des ONG qui jouent sur tous les registres de la russophobie

La réalisation de ces projets de grande ampleur postule une modernisation pratique et non idéologique de la société russe, avec, à la clef, une émancipation des larges strates populaires. Le nombre réduit de la classe noble ne permettant pas le recrutement optimal de cadres pour de tels projets. Dès 1873, dès l’avancée réelle des forces du Tsar vers l’Afghanistan donc potentiellement vers le sous-continent indien, clef de voûte de l’Empire britannique dans l’Océan Indien, dit l’« Océan du Milieu », commence le « Grand Jeu », soit la confrontation entre la thalassocratie britannique et la puissance continentale russe. De 1877 à 1879, la Russie prend indirectement pied dans les Balkans, en tablant sur les petites puissances orthodoxes qui viennent de s’émanciper du joug ottoman. Entre 1879 et 1881, la Russie d’Alexandre II est secouée par une vague d’attentats perpétrés par les sociaux-révolutionnaires qui finiront par assassiner le monarque. La Russie faisait face à des révolutionnaires fanatiques, sans nul doute téléguidés par la thalassocratie adverse, tout comme, aujourd’hui, la Russie de Poutine, parce qu’elle renoue en quelque sorte avec la pratique des grands projets infrastructurels inaugurée par Alexandre II, doit faire face à des ONG mal intentionnées ou à des terroristes tchétchènes ou daghestanais manipulés de l’extérieur. Alexandre III et Nicolas II prennent le relais du Tsar assassiné. Nicolas II sera également fustigé par les propagandes extérieures, campé comme un Tsar sanguinaire, modèle d’une « barbarie asiatique ». Cette propagande exploite toutes les ressources de la russophobie que l’essayiste suisse Guy Mettan vient de très bien mettre en exergue dans Russie-Occident – Une guerre de mille ans. Curieusement, la Russie de Nicolas II est décrite comme une « puissance asiatique », comme l’expression féroce et inacceptable d’une gigantomanie territoriale mongole et gengiskhanide, alors que toute la littérature russe de l’époque dépréciait toutes les formes d’asiatisme, se moquait des engouements pour le bouddhisme et posait la Chine et son mandarinat figé comme un modèle à ne pas imiter. L’eurasisme, ultérieur, postérieur à la révolution bolchevique de 1917, est partiellement une réaction à cette propagande occidentale qui tenait absolument à « asiatiser » la Russie : puisque vous nous décrivez comme des « Asiates », se sont dit quelques penseurs politiques russes, nous reprenons ce reproche à notre compte, nous le faisons nôtre, et nous élaborons une synthèse entre impérialité romano-byzantine et khanat gengiskhanide, que nous actualiserons, fusionnerons avec le système léniniste et stalinien, etc.

Pour affaiblir l’empire de Nicolas II, en dépit de l’appui français qu’il reçoit depuis la visite d’Alexandre III à Paris dans les années 1890, l’Angleterre cherche un allié de revers et table sur une puissance émergente d’Extrême-Orient, le Japon, qui, lui, tentait alors de contrôler les côtes du continent asiatique qui lui font immédiatement face : déjà maître de Taiwan et de la Corée après avoir vaincu la Chine déclinante en 1895, le Japon devient le puissant voisin tout proche de la portion pacifique de la Sibérie désormais russe. Londres attisera le conflit qui se terminera par la défaite russe de 1904, face à un Japon qui, suite à l’ère Meiji, avait réussi son passage à la modernité industrielle. Les navires russes en partance pour le Pacifique n’avaient pas pu s’approvisionner en charbon dans les relais britanniques, au nom d’une neutralité affichée, en toute hypocrisie, mais qui ne l’était évidemment pas...

Le Transsibérien bouleverse la donne géostratégique

Les troupes russes au sol, elles, s’étaient déplacées beaucoup plus rapidement qu’auparavant grâce aux premiers tronçons du Transsibérien. L’état-major britannique est alarmé et se rappelle du coup de bélier des armées tsaristes contre la Chine, lorsqu’il s’était agi de dégager le quartier des légations à Pékin, lors du siège de 55 jours imposé aux étrangers, suite à la révolte des Boxers entre juin et août 1900. Le géographe Sir Halford John Mackinder énonce aussitôt les fameuses théories géopolitiques de la dialectique Terre/Mer et de la « Terre du Milieu », du « Heartland », inaccessible à la puissance de feu et à la capacité de contrôle des rimlands dont disposait à l’époque la puissance maritime anglaise. Le Transsibérien permettait à la Russie de Nicolas II de sortir des limites spatio-temporelles imposées par le gigantisme territorial, qui avait, au temps des guerres napoléoniennes, empêché Paul I de joindre ses forces à celles de Napoléon pour marcher vers les Indes. Henri Troyat explique avec grande clarté à ses lecteurs français tous ces projets dans la monographie qu’il consacre à Paul I. De même, la Russie avait perdu la Guerre de Crimée notamment parce que sa logistique lente, à cause des trop longues distances terrestres à franchir pour fantassins et cavaliers, ne lui avait pas permis d’acheminer rapidement des troupes vers le front, tandis que les navires de transport anglais et français pouvaient débarquer sans entraves des troupes venues de la métropole anglaise, de Marseille ou d’Algérie. L’élément thalassocratique avait été déterminant dans la victoire anglo-française en Crimée.

La Russie de Nicolas II, bien présente en Asie centrale, va dès lors, dans un premier temps, payer la note que les Britanniques avaient déjà voulu faire payer à Alexandre II, le conquérant de l’Asie centrale, assassiné en 1881 par une bande de révolutionnaires radicaux, appartenant à Narodnaïa Voljia. La Russie d’Alexandre II pacifie le Caucase, le soustrayant définitivement à toute influence ottomane ou perse, donc à toute tentative anglaise d’utiliser les empires ottoman et perse pour contribuer à l’endiguement de cette Russie tsariste, conquiert l’Asie centrale et affirme sa présence en Extrême-Orient, notamment dans l’île de Sakhaline. Au même moment, les marines passent entièrement des voiles et de la vapeur (et donc du charbon) au pétrole. La Russie détient celui de Bakou en Azerbaïdjan. La possession de cette aire sud-caucasienne, la proximité entre les troupes russes et les zones pétrolifères iraniennes fait de la Russie l’ennemi potentiel le plus redoutable de l’Angleterre qui, pour conserver l’atout militaire majeur qu’est sa flotte, doit garder la mainmise absolue sur ces ressources énergétiques, en contrôler une quantité maximale sur la planète.

L’assassinat de Stolypine

Comme le danger allemand devient aux yeux des Britannique plus préoccupant que le danger russe, -parce que la nouvelle puissance industrielle germanique risque de débouler dans l’Egée et en Egypte grâce à son alliance avec l’Empire ottoman moribond- l’Empire de Nicolas II est attiré dans l’alliance franco-anglaise, dans l’Entente, à partir de 1904. Stolypine, partisan et artisan d’une modernisation de la société russe pour faire face aux nouveaux défis planétaires, aurait sans doute déconstruit progressivement et habilement le corset qu’impliquait cette alliance, au nom d’un pacifisme de bon aloi, mais il est assassiné par un fanatique social-révolutionnaire en 1911 (les spéculations sont ouvertes : qui a armé le bras de ce tueur fou ?). Stolypine, qui aurait pu, comme Jaurès, être un frein aux multiples bellicismes qui animaient la scène européenne avant la Grande Guerre, disparaît du monde politique sans avoir pu parachever son œuvre de redressement et de modernisation. La voie est libre pour les bellicistes russes qui joindront leurs efforts à ceux de France et d’Angleterre. Ce qui fait dire à quelques observateurs actuels que Poutine est en somme un Stolypine qui a réussi.