Rechercher : extérieur

Le Projet ”Empire” V (Alexandre Douguine)

Alexandre Douguine, La Quatrième théorie politique - La Russie et les idées politiques du XXIème siècle, Chapitre X Le projet "Empire", Les Alternatives à l'Empire global : La prolongation du statu quo de Yalta, pp. 214-216, aux éditions Ars Magna

Si l'on considère sérieusement le projet d'empire américain mondial, une question surgit immédiatement : que peut-on proposer en qualité d'alternatives ? Nous avons déjà pris connaissance de l'une d'elles mais cette alternative apparaît attirante pour un nombre limité de partisans de la gauche extrême, les trotskystes, les anarchistes, les postmodernistes, etc. Considérons d'autres projets.

Le désir de conserver le statu quo constitue une réponse simple au projet impérial. Il s'agit du désir instinctif de conserver inchangé l'ordre international qui s'était établi au XXème siècle lorsque la souveraineté était liée à l’État-nation et lorsque l'Organisation des nations unies servait d'espace commun au règlement des questions internationales litigieuses. Une telle approche est vouée à l'échec, dans la mesure où l'ordre mondial du vingtième siècle, après 1945, avait été établi sur les fondements de la deuxième guerre mondial et alors que la souveraineté nominale des États-nations se voyait garantie par la parité des armements stratégiques des deux superpuissances, (le camp socialiste) se voyaient équilibrées par les ambitions impériales de l'autre (le camp capitaliste). Les autres États-nations se voyaient invités à s'inscrire dans cet équilibre avec une large marge de manœuvre au sein du mouvement des non-alignés. L'Organisation des nations unies n'a fait que confirmer cet équilibre dans la structure du Conseil de sécurité.

Après l'effondrement du camp socialiste et la dissolution de l'URSS, tout le système de la paix de Yalta s'est effondré, la parité stratégique a été rompue et presque tous les États-nations ont été contraints de faire dépendre leur souveraineté de la puissance de l'empire américain qui avait cru de façon disproportionnée. L'ONU a cessé de signifier quoi que ce soit et l'ordre mondial de Yalta a été renvoyé dans le passé.

Nombre de pays tenté de s'élever contre ce tableau unipolaire, l'Irak, la Yougoslavie, l'Afghanistan, ont ressenti dans leur chair ce qu'est le monde post-Yalta et quel est le prix de la souveraineté dans ce monde. Le fait est que dans les conditions du XXIème siècle, aucun État-nation n'apparaît capable d'affirmer sa souveraineté dans le cadre d'une confrontation frontale avec l'empire américain. D'autant plus que d'autres pays dirigeants dans le monde se rangent aux côtés des États-Unis. Les difficultés techniques que rencontrent les Américains dans leur entreprise de construction impériale planétaire (il s'agit bien ici de la mondialisation à ces différents niveaux) ne doivent pas nous induire en erreur : s'ils ne parviennent pas à réaliser quelque chose actuellement, cela ne signifie pas qu'ils n'y parviendront pas.

Le projet de construction d'un empire global libéral-démocrate constitue le principal et unique agenda de la politique extérieur américaine au XXIème siècle et, après, l'effondrement de monde bipolaire, formellement rien n'est en mesure de lancer un défi à ce modèle. Les optimistes et les pessimistes à l'intérieur des États-Unis mêmes discutent de la date à laquelle l'empire sera achevé, demain ou après-demain, mais non pas de la question de savoir s'il convient de le construire. Il s'agit là de discussions d'importance. Le fait que nombre d’États-nations ne souhaitent pas renoncer à leur souveraineté constitue un problème purement psychologique : cela rappelle les douleurs fantômes dont souffre un corps dont les membres sont déjà absents.

Aucun États-nations dans le monde contemporain n'est réellement capable d'affirmer sa souveraineté face à l'empire global à moyen comme à court terme. Le maximum de ce qu'il est réaliste de faire se limite à gagner du temps. Mais le retard ne constitue pas une alternative.

Ainsi, les États-nations apparaissent désormais souverains de façon purement nominale et ne constituent pas une alternative au modèle unipolaire. Dans cette situation, l'ONU se voit condamné à dépérir, ce que Washington ne cesse de rappeler.

The Fourth Political Theory: beyond left and right but against the center

07/12/2014 | Lien permanent

Le manifeste du médecin légiste (Julius Varuna)

Prélude à l’autopsie d’une société démocratique

Nous n’avons pas la prétention d’établir une étude sérieuse sur le monde (post)moderne. Nous n’avons aucune prétention –quelle horreur ! s’écrirait l’idiot. Il ne manquerait plus que nous ayons de l’ambition, un projet, une vision. Ce serait insupportable. Le pire serait évidemment que nous osions nous affirmer comme un tenant d’une vision aristocratique de l’existence. Quel orgueil ! Comment ne pas être démocrate au XXIe siècle ? Comment ne pas être égalitariste ? Nous avons répondu dans un précédent texte : la démocratie, dans son application et sa définition moderne, fabrique des idiots en quantité industrielle, offre aux raclures de toutes obédiences une infinité de leviers pour pourrir l’existence de leurs contemporains et entretient les malades dans leurs pathologies. Bref, nous ne sommes pas essayistes, analystes, politologues, sociologues, et toute autre étiquette en « iste » et en « ogue » ne nous siérait aucunement. Nos desseins sont plus sombres et bachiques. Julius Evola fut l’un des diagnosticiens du mal moderne, Julius Varuna en sera un médecin légiste. Nous voulons procéder à l’autopsie de l’Occident, disséquer la Gueuse, ranger les restes du Kali Yuga dans un tiroir de la morgue de l’histoire. Nous n’en critiquerons pas une énième fois les aspects sociaux, politiques, économiques, spirituels, philosophiques. Nous allons observer, découper et mettre sous la lentille implacable du microscope ce que la modernité a produit : ganglions, métastases, cancers, tumeurs, et autres infections sans oublier les névroses, les hystéries, les paranoïas, schizophrénies et autres Alzheimer dont elle a frappé les corps et les esprits de peuples fondamentalement sains. Une nécrologie des gestes, des attitudes, des comportements, des non-pensées, des contre-idées et des non-évènements. Car la modernité est morte ! Elle a déjà perdu ! Et l’avenir appartient aux révolutionnaires véritables : ceux du retour à l’être, de la Tradition. Certes, le paroxysme précédant toujours la chute, il semble que, de prime abord, le monde moderne soit plus puissant que jamais (et il l’est). C’est cependant ignorer la lame de fond silencieuse et profonde qui se prépare à l’emporter dans les égouts de cette fin de cycle.

Ainsi, qu’importe l’absence de typologie liminaire, de méthodologie préalable, ou d’axiome primordial, nous aurons tout le loisir de produire mille catégories, de dégager autant de nuances, ou de tracer un fil conducteur. Il est temps d’effectuer une première incision…

Et alors que nous nous apprêtons à lacérer au hasard le cadavre, une évidence nous pousse à nous raviser promptement. Comment, en effet, ne pas être découragé par l’aspect même de la carcasse ? Et je ne vous parle pas de l’odeur ! A vous faire rendre votre café par les yeux. Il faut un brin de perversion pour se résoudre à passer du temps sur quelque chose de si laid. Un goût du sale et du rebutant parfaitement…moderne ! Les restes de la modernité suintent une glue infâme constellée de grumeaux poisseux. Des lambeaux de chair morte s’en détachent laissant apparaître çà et là les reliquats d’une structure osseuse en pleine érosion. Passons. N’est-ce pas finalement la première étape d’une autopsie que de s’intéresser à l’aspect extérieur du corps ?

La première violence que le monde moderne inflige à l’individu est bel et bien visuelle. La laideur est dans tous les domaines sa marque de fabrique. Cette laideur échappe malgré tout au plus grand nombre (l’habitude y est pour beaucoup). Car le cadavre brille, d’une lumière certes artificielle mais aveuglante capable de faire passer du ready made pour de l’Art, un mannequin botoxé pour la Vénus de Milo et Nicolas Sarkozy pour un homme de droite nationale. Parcourons des yeux les vaisseaux capillaires de la ville moderne. Quel émerveillement ! Des rues sales servant de chemin de transhumance au troupeau bêlant des gens occupés. Meutes de touristes béats, harde matriarcales de putes sur-maquillées et sous-habillées dont le gloussement caractéristique n’a rien à envier à celui de la poule commune, essaims d’androgynes mâles et/ou femelles, aux coupes de cheveux improbables, au goût vestimentaire introuvable, armés de smartphones à l’aide desquels ils immortalisent le moindre instant éphémère de leurs existences inutiles, hordes ethniques américanisées n’attendant que de croiser l’une des bandes susnommées afin de procéder à une saine auto-redistribution des richesses. Tout ce petit monde, auquel il faut rajouter les increvables punks à chien, crasseux irresponsables sans aucune dignité –contrairement au simple SDF-, au point qu’ils pourraient ressembler à des ministres de la République, mais passent moins biens à l’écran, en dehors des manifestations de rigueurs quand l’un d’entre eux ou de leurs affiliés est victime de son irresponsabilité.

D’ailleurs parlons-en des écrans, omniprésents, omniscients, omnipotents, dans les bétaillères que nous appelons transports en commun, dans la rue, dans les magasins, les restaurants, dans les sacs et dans nos poches (bientôt, on l’aura littéralement dans le cul). Même les bars, refuges par excellence de celui qui cherche à fuir le monde et ses frasques sont peu à peu colonisés par l’écran. Vomitoria à conneries insipides, vitrines de tout ce qui se fait de plus bas, mur opaque entre les hommes, miroir déformant à travers lequel la première catin refaite cathodico-compatible et portant en sein ce qui lui manque en âme, peut passer unanimement pour un modèle à suivre. Filtre à particules de respectabilité et de crédibilité, il est l’expression fonctionnelle même de la démocrature, par laquelle le temps de parole – ou d’exposition- détermine le succès d’un candidat à quelque élection, et la quantité de pouces verts sur une interface youtube ou daylimotion fait des multitudes connectées les seules garantes de l’audibilité d’une idée (Pendragon a raison, le néo-souverainisme nous prend pour des cons). L’écran est l’arme la plus efficace de la domination de Satan. Aucun tyran n’aurait osé rêver mieux. Heureusement, les publicitaires sont là !

L’observateur téméraire, une fois dépassés les premiers dégouts et les yeux acclimatés à l’obscurité aveuglante du spectacle de la marchandise, en vient tout naturellement à observer les corps. Et ainsi reprend son calvaire ! Contemplant l’abîme il prend pleinement conscience qu’il a le privilège de vivre une fin de cycle ! L’obèse le dispute à l’anorexique, le dépressif au béat inconséquent, le rachitique au bodybuildé, le manque de gout au vulgaire. Le tout baignant dans le narcissisme et l’autocongratulation, enfants de l’individualisme. Alors qu’il s’imagine prendre la pleine mesure de l’ampleur du désastre, le sociologue de trottoir se rappelle qu’il n’a pas encore ne serait-ce qu’effleuré la réalité moderne (il n’a pas encore essayé de communiquer, d’échanger avec l’un de ses semblables). Au moins cette première approche de la modernité agissante lui aura-t-elle permis de s’habituer au bruit, à la vue et à l’odeur. En général, c’est ici que 88% des observateurs abandonnent, se suffisant de l’aspect extérieur des choses. Seulement, nous ne nous sommes pas encore approchés du cœur du sujet. Car les dégâts sont bien plus profonds que ce que ne le laisse suggérer le spectacle marchand. Ce qui est terrible ce n’est pas qu’une blondasse inculte chroniqueuse dans une émission vaine et vulgaire affirme qu’il soit possible de comparer les textes de Céline aux meuglements simiesques de Booba, mais qu’elle puisse le penser d’une part, et qu’elle puisse l’affirmer sans risquer le lynchage sain et spontané d’une foule en colère vindicative d’autre part. Le problème est psychologique, mental, cognitif. Et pour s’en rendre compte, il nous suffit d’inciser ! A suivre…

Julius Varuna

19/12/2014 | Lien permanent

Le centre suprême caché pendant le «Kali-Yuga» (René Guénon)

René Guénon, Le Roi du Monde, Chapitre VIII Le ventre suprême caché pendant le «Kali-Yuga», pp. 30 à 3, aux éditions Gallimard

L'Agarttha, dit-on en effet, ne fut pas toujours souterraine, et elle ne le demeurera pas toujours; il viendra un temps où, suivant les paroles rapportées par M. Ossendowski, «les peuples d'Agharti sortiront de leurs cavernes et apparaîtront sur la surface de la terre1». Avant sa disparition du monde visible, ce centre portait un autre nom, car celui d'Agarttha, qui signifie «insaisissable» ou «inaccessible» (et aussi «inviolable», car c'est le «séjour de la Paix», Salem), ne lui aurait pas convenu alors; M. Ossendowski précise qu'il est devenu souterrain «il y a plus de six mille ans», et il se trouve que cette date correspond, avec une approximation très suffisante, au début du Kali-Yuga ou «âge noir», l'«âge de fer» des anciens Occidentaux, la dernière des quatre périodes en lesquelles se divise le Manvantara2; sa réapparition doit coïncider avec la fin de la même période.

Nous avons parlé plus haut des allusions faites par toutes les traditions à quelque chose qui est perdu ou caché, et que l'on représente sous des symboles divers; ceci, quand on le prend dans son sens général, celui qui concerne tout l'ensemble de l'humanité terrestre, se rapporte précisément aux conditions du Kali-Yuga. La période actuelle est donc une période d'obscurcissement et de confusion3; ses conditions sont telles que, tant qu'elles persisteront, la connaissance initiatique doit nécessairement demeurer cachée, d'où le caractère des «Mystères» de l'antiquité dite «historique» (qui ne remonte pas même jusqu'au début de cette période)4 et des organisations secrètes de tous les peuples: organisations donnant une initiation effective là où subsiste encore une véritable doctrine traditionnelle, mais qui n'en offrent plus que l'ombre quand l'esprit de cette doctrine a cessé de vivifier les symboles qui n'en sont que la représentation extérieure, et cela parce que, pour des raisons diverses, tout lien conscient avec le centre spirituel du monde a fini par être rompu, ce qui est le sens plus particulier de la perte de la tradition, celui qui concerne spécialement tel ou tel centre secondaire, cessant d'être en relation directe et effective avec le centre suprême.

On doit donc, comme nous le disions déjà précédemment, parler de quelque chose qui est caché plutôt que véritablement perdu, puisqu'il n'est pas perdu pour tous et que certains le possèdent encore intégralement; et, s'il en est ainsi, d'autres ont toujours la possibilité de le retrouver, pourvu qu'ils le cherchent comme il convient, c'est-à-dire que leur intention soit dirigée de telle sorte que, par les vibrations harmoniques qu'elle éveille selon la loi des «actions et réactions concordantes5», elle puisse les mettre en communication spirituelle effective avec le centre suprême6. Cette direction de l'intention a d'ailleurs, dans toutes les formes traditionnelles, sa représentation symbolique; nous voulons parler de l'orientation rituelle: celle-ci, en effet, est proprement la direction vers un centre spirituel, qui, quel qu'il soit, est toujours une image du véritable « Centre du Monde»7.

Mais, à mesure qu'on avance dans le Kali-Yuga, l'union avec ce centre, de plus en plus fermé et caché, devient plus difficile, en même temps que deviennent plus rares les centres secondaires qui le représentent extérieurement8; et pourtant, quand finira cette période, la tradition devra être manifestée de nouveau dans son intégralité, puisque le commencement de chaque Manvantara, coïncidant avec la fin du précédent, implique nécessairement, pour l'humanité terrestre, le retour à l' «état primordial»9.

En Europe, tout lien établi consciemment avec le centre par le moyen d'organisations régulières est actuellement rompu, et il en est ainsi depuis déjà plusieurs siècles; d'ailleurs, cette rupture ne s'est pas accomplie d'un seul coup, mais en plusieurs phases successives10.

La première de ces phases remonte au début du XIVe siècle; ce que nous avons déjà dit ailleurs des Ordres de chevalerie peut faire comprendre qu'un de leurs rôles principaux était d'assurer une communication entre l'Orient et l'Occident, communication dont il est possible de saisir la véritable portée si l'on remarque que le centre dont nous parlons ici a toujours été décrit, au moins en ce qui concerne les temps «historiques», comme situé du côté de l'Orient. Cependant, après la destruction de l'Ordre du Temple, le Rosicrucianisme, ou ce à quoi l'on devait donner ce nom par la suite, continua à assurer la même liaison, quoique d'une façon plus dissimulée11.

La Renaissance et la Réforme marquèrent une nouvelle phase critique, et enfin, d'après ce que semble indiquer Saint-Yves, la rupture complète aurait coïncidé avec les traités de Westphalie qui, en 1648, terminèrent la guerre de Trente Ans. Or il est remarquable que plusieurs auteurs aient affirmé précisément que, peu après la guerre de Trente Ans, les vrais Rose-Croix ont quitté l'Europe pour se retirer en Asie; et nous rappellerons, à ce propos, que les Adeptes rosicruciens étaient au nombre de douze, comme les membres du cercle le plus intérieur de l'Agarttha, et conformément à la constitution commune à tant de centres spirituels formés à l'image de ce centre suprême.

A partir de cette dernière époque, le dépôt de la connaissance initiatique effective n'est plus gardé réellement par aucune organisation occidentale; aussi Swedenborg déclare-t-il que c'est désormais parmi les Sages du Thibet et de la Tartarie qu'il faut chercher la «Parole perdue»; et, de son côté, Anne-Catherine Emmerich a la vision d'un lieu mystérieux qu'elle appelle la «Montagne des Prophètes», et qu'elle situe dans les mêmes régions. Ajoutons que c'est des informations fragmentaires que Mme. Blavatsky put recueillir sur ce sujet, sans d'ailleurs en comprendre vraiment la signification, que naquit chez elle l'idée de la «Grande Loge Blanche», que nous pourrions appeler, non plus une image, mais tout simplement une caricature ou une parodie imaginaire de l'Agarttha12.

Notes:

1 Ces mots sont ceux par lesquels se termine une prophétie que le «Roi du Monde» aurait faite en 1890, lorsqu'il apparut au monastère de Narabanchi.

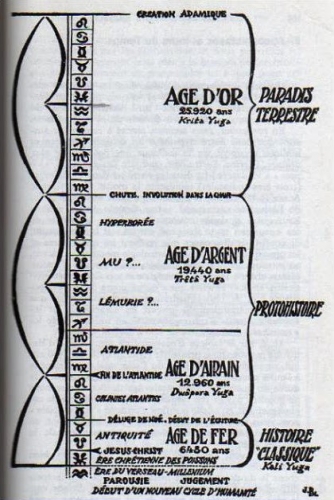

2 Le Manvantara ou ère d'un Manu, appelé aussi Mahâ-Yuga, comprend quatre Yugas ou périodes secondaires: Krita-Yuga (ou Satya-Yuga), Trêta-Yuga, Dwâpara-Yuga et Kali-Yuga, qui s´identifient respectivement à l' «âge d'or», à l' «âge d'argent», à l' «âge d'airain» et à l' «âge de fer» de l'antiquité grécolatine. Il y a, dans la succession de ces périodes, une sorte de matérialisation progressive, résultant de l'éloignement du Principe qui accompagne nécessairement le développement de la manifestation cyclique, dans le monde corporel, à partir de l' «état primordial».

3 Le début de cet âge est représenté notamment, dans le symbolisme biblique, par la Tour de Babel et la «confusion des langues». On pourrait penser assez logiquement que la chute et le déluge correspondent à la fin des deux premiers âges; mais, en réalité, le point de départ de la tradition hébraïque ne coïncide pas avec le commencement du Manvantara. Il ne faut pas oublier que les lois cycliques sont applicables à des degrés différents pour des périodes qui n'ont pas la même étendue, et qui parfois empiètent les unes sur les autres, d'où des complications qui, au premier abord, peuvent sembler inextricables, et qu'il n'est effectivement possible de résoudre que par la considération de l'ordre de subordination hiérarchique des centres traditionnels correspondants.

4 Il ne semble pas qu'on ait jamais remarqué comme convient l'impossibilité presque générale où se trouvent les historiens d'établir une chronologie certaine pour tout ce qui est antérieur au VIe siècle avant l'ère chrétienne.

5 Cette expression est empruntée à la doctrine taoïste; d'autre part, nous prenons ici le mot «intention» dans un sens qui est très exactement celui de l'arabe niyah, que l'on traduit habituellement ainsi, et ce sens est d'ailleurs conforme à l'étymologie latine (de in-tendere, tendre vers).

6 Ce que nous venons de dire permet d'interpréter dans un sens très précis ces paroles de l'Évangile: «Cherchez et vous trouverez; demandez et vous recevrez; frappez et il vous sera ouvert.» -On devra naturellement se reporter ici aux indications que nous avons déjà données à propos de l' «intention droite» et de la «bonne volonté»; et on pourra sans peine compléter par là l'explication de cette formule: Pax in terra hominibus bonae voluntatis

7 Dans l'Islam, cette orientation (qiblah) est comme la matérialisation, si l'on peut s'exprimer ainsi, de l'intention (niyah). L'orientation des églises chrétiennes est un autre cas particulier qui se rapporte essentiellement à la même idée.

8 II ne s'agit, bien entendu, que d'une extériorité relative, puisque ces centres secondaires sont eux-mêmes plus ou moins strictement fermés depuis le début du Kali-Yuga.

9 C'est la manifestation de la Jérusalem céleste, qui est, par rapport au cycle qui finit, la même chose que le Paradis terrestre par rapport au cycle qui commence, ainsi que nous l'avons expliqué dans L'Ésotérisme de Dante.

10 De même, à un autre point de vue plus étendu, il y a po,-l'humanité des degrés dans l'éloignement du centre primordial, et c'est à ces degrés que correspond la distinction des différents Yugas.

11 Sur ce point encore, nous sommes obligé de renvoyer à notre étude sur L'Ésotérisme de Dante, où nous avons donné toutes les indications permettant de justifier cette assertion.

12 Ceux qui comprendront les considérations que nous exposons ici verront par là même pourquoi il nous est impossible de prendre au sérieux les multiples organisations pseudo-initiatiques qui ont vu le jour dans l'Occident contemporain: il n'en est aucune qui, soumise à un examen quelque peu rigoureux, puisse fournir la moindre preuve de «régularité».

08/07/2021 | Lien permanent

Les prétoriens politiques ou le prix humain de la puissance militante (Jean Thiriart)

Source : Voxnr

La société ploutodémocratique axée sur les vertus de loisir (facilité) et non sur celles de combat (effort, risque, engagement) fait étalage de toute une série de qualités qu’elle ne possède pas en réalité. La plupart des résistants sont faux, les anciens combattants également, et de l’autre côté il en est de même avec les « héros du Front de l’Est ». Tout cela est en contreplaqué, c’est en fait un demi-millimètre de chêne sur trente millimètres de sapin bon marché.

La puissance de corruption d’une société de loisir est extrême, elle atteint même la vie militante des partis révolutionnaires qui, par définition, se disent en dehors de la collectivité abatardie.

Beaucoup de révolutionnaires sont en contreplaqué. Il existe donc des faux militants comme il existe des faux résistants. Dans la vie civile, il existe tout un rituel de la virilité fausse : les bandes « rallye » dessinées sur les voitures, les tuyaux d’échappement bruyants, les blousons de cuir, les moustaches style « affreux du Katanga ». Enlevez ces ornements et il ne reste que des employés médiocres, des hommes fort incolores, des héros de bistrot.

Dans la vie politique, du moins dans les partis réputés « durs » il en va de même. Les militants en contreplaqué de l’extrême-gauche portent ostensiblement des tenues maoïstes, se taillent des barbes à la Castro, sont crasseux intentionnellement.

Les pseudos militants de l’extrème-droite ont aussi un rituel, les soirées de brasserie, les disques allemands, les Croix de fer achetées au marché aux puces, les casquettes Bigeard. Ceci pour les simples. Pour les intellectuels, la virilité consiste à se ballader avec les poèmes écrits à Fresnes par Brasillach. Je tiens à vous signaler en passant que ma sympathie humaien va à Brasillach et pas à ses bourreaux. Mais les gamins qui quarante ans plus tard jouent aux durs en bouquinant les auteurs fusillés sont, sur le plan révolutionnaire, des imposteurs.

Ainsi donc la technique du contreplaqué atteint même les milieux révolutionnaires para-professionnels.

Secte politique et secte juvénile

Plus loin, je ferai une description de la secte politique et des sources de sa puissance. Ici nous traiterons de la secte juvénile.

L’adolescent doit passer un cap psychologique au cours duquel il est obligé de s’affirmer pour entrer dans le monde des adultes. Dans les société primitives (Afrique et Amazonie par exemple) ce passage est l’objet d’un rituel précis, immuable, formel, indiscutable. Après avoir subi les épreuves (généralement épreuves de courage et/ou mutilations légères), l’adolescent est fait homme. Une fois cela exécuté, son caractère d’adulte n’est plus contesté. Les sociétés primitives sont mieux organisées que les nôtres, sur ce plan précis. Plus tard, dans l’antiquité grecque, par exemple, les rites d’adolescence étaient également bien précisés, bien ritualisés de la façon la plus officielle.

Aujourd’hui, tout cela est laissé à l’initiative personnelle. Les société ploutodémocratiques ne se préoccupent pas de ces importants problèmes. Aussi les adolescents créent eux-mêmes les rites : le baptême étudiant, la pornographie verbale, l’alcoolisme des jeunes, et - c’est ici que notre intérêt s’éveille - l’appartenance à une secte « dure ».

Les phénomènes néo-nazis de l’après-guerre sont étonnament fréquents chez les très jeunes. Il ne s’agit pas ici d’une option philosophique, mais de la captation d’un rituel magique. Tout un merveilleux effrayant s’attache aux souvenirs de la SS et du NSDAP. Ainsi certains jeunes qui traversent l’obligatoire crise d’affirmation vers leur statut d’adulte, créent-ils fréquemment des sectes juvéniles.

La machine de la propagande scientifique américano-sioniste présente ces sectes juvéniles comme des sectes politiques. Cette exploitation est très payante pour les sionistes, pour les milieux fanatiques juifs d’extrème-gauche. C’est la perpétuation du « danger fasciste » mythe justificatif de leur propre action. C’est le prétexte à réclamer quelques centaines de millions de marks de plus à l’Allemagne fédérale. Tous les petits cercles dits d’étudiants « nationalistes » relèvent également de ces sectes juvéniles. C’est pour cela que la population de ces groupes est extrêmement renouvelée. Le jeune y reste en général au maximum un ou deux ans, le temps de faire sa crise. Une fois qu’il a passé le cap, qu’il s’estime adulte, il quitte la secte juvénile et s’intègre très bien dans la société adulte et bourgeoise.

Il arrive qu’on rencontre à la tête de ces sectes quelques rares hommes âgés qui ne les manipulant pas dans le but politique de les utiliser. Mais pour soigner leurs propres problèmes psychiques. L’impuissance sexuelle due à l’âge ou au vice est chez certains quadragénaires ou quinquagénaires surcompensée par des campagnes de presse racistes à caractère sexuel (l’obsession du noir qui a des relations avec une blanche). Ici encore on prend pour action politique, ce qui est un cas qui relève du sexologue ou du psychanalyste.

Il faut donc se garder de confondre la secte juvénile avec une secte politique. La première se caractérise par son indiscipline interne - l’adolescent doit s’affirmer et il estime naïvement que l’indiscipline est une marque de maturité, - et par l’absence d’idéologie politique nouvelle et originale.

La secte juvénile est chahuteuse, sans hiérarchie fonctionnelle et cherche ses éléments magiques dans un passé réputé prestigieux. Elle se fait et de défait constamment, ses membres sont des passagers éphémères.

Source de puissance des sectes politiques

La société au sein de laquelle nous vivons, est politiquement toute relâchée, toute débile du fait de ses préoccupations économistes.

C’est une société sans tension politique. L’énergie étant consacrée à la course aux moyens qui procurent les plaisirs. L’énergie est canalisée vers le make monney. C’est une société de jouissance. Aussi les jeunes préfèrent la voiture de sport au service militaire et les adultes le prestige de « l’avoir plus » à celui de « l’être plus ». C’est la société ploutodémocratique. L’histoire nous a fait connaître autrefois d’autres formes de société militaires ou théocratiques entre autres. Cette société ploutodémocratique est extrêmement vulnérable à l’action de minorités politiques déterminées et organisées.

Elle ne croit pas au pouvoir pur ; elle croit tout pouvoir résoudre par l’argent et tout corriger par la technocratie perfectionnée. Elle se trompe, et si en temps de paix, de telles sociétés sont stabilisées par une sorte d’enlisement général dans les plaisirs, il n’en ira plus de même à l’occasion d’une guerre ou d’une crise grave.

La société bourgeoise ploutodémocratique est donc disponible, passive à l’action politique extérieure faisant irruption avec un groupe organisé de réformateurs déterminés. Ne pas confondre réformateurs et réformistes.

C’est le rapport du couteau de boucher et de la baleine. Avec un petit couteau bien aiguisé, et bien manié par l’écarisseur, un homme peut dépecer une baleine de cinq tonnes.

La source de puissance « du couteau », c’est-à-dire de la secte politique réside dans l’accumulation et l’intensité des vertus qui font précisément défaut à la société bourgeoise débile.

Une de ces vertus est la loyauté. C’est la première condition à la puissance de la secte. Les sectes politiques puisent leurs forces dans la pratique de l’honnêteté interne absolue. Le mensonge, le calcul personnel, la restriction mentale qui affaiblissent tant la société ordinaire ou les vulgaires partis parlementaires ne sont pas de mise dans la secte. La secte tire sa force d’une vertu réelle, d’une vertu pratiquée. Elle a deux morales : une pour la vie intérieure, une autre vis-à-vis du monde extérieur. Ainsi donc les vertus de pureté, de droiture, de loyauté, qui font tant sourire les bourgeois au point qu’ils les nomment « morale de boy-scout » sont précisément la source de la puissance de la secte politique.

Où la société est divisée, la secte est intégrée ; où la société refuse la force, la secte la glorifie ; où la société prône le plaisir, la secte glorifie le sacrifice.

La société ploutodémocratique n’a pas l’usage des cadets ambitieux, des cadets impatients, des énergies trop vives, des dévouements trop grands.

Il existe dans chaque génération une proportion infime mais régulière d’homme qui ont besoin d’une conduite héroïque devant la vie. Il fournissent les soldats qui firent l’Empire des Indes, ils fournissent les père Damien, ils fournissent les Schweitzer. C’est la race des hommes exigeants qui ne peuvent être satisfaits du style veule, hypocrite, débile de la société bourgeoise. Ces hommes deviennent soit des mystiques, soit des révolutionnaires. Le communisme, grâce à sa mythologie de justice et de libération en recueillait un gros contingent. Le communisme a pu le faire car il était seul depuis 1945 à proposer des règles de vie et des buts héroïques (héroïques avec ou sans guillemets). Par opposition à la société bourgeoise libérale, le communisme faisait figure de dame de grande vertu. Aujourd’hui, les PC occidentaux se sont intégrés au système.

Notre irruption sur la scène politique européenne est faite pour inquiéter. Car nous possédons quant à nous un mythe (dans sa sémantique politique j’entends par mythe un but noble, lointain, difficile) puissant : l’Europe puissante, unitaire et communautaire.

Cette génération d’hommes disponibles pour l’héroïsme est, comme je l’écrivais plus haut, abandonnée par le Régime, inutilisée. Le régime s’en méfie. La source de puissance des sectes politiques réside dans l’encadrement de ces hommes disponibles possédant des qualités combatives, des qualités de sacrifice.

Pour éviter d’être contaminée par les faiblesses de la société bourgeoise, la secte doit s’isoler totalement d’elle. La secte doit avoir ses morales propres, dont une très stricte pour l’image intérieur, et d’autres très opportunistes pour miner la grande société. Elle doit avoir son organisation interne vivant en circuit fermé, complet. En style imagé, je dirai que tel l’œuf pondu par certains insectes dans le corps d’un animal d’une autre espèce, œuf qui donnera naissance à une larve qui rongera l’animal-support inexorablement, la secte politique déterminée doit elle aussi être un organisme complet inséré dans un autre organisme. La secte sera intransigeante et évitera les compromissions avec la société, faute de quoi elle s’y dissoudrait et paradoxalement irait renforcer, raviver, l’organisme qu’elle voulait tuer.

Enfin, la secte sera extrêmement complicitée, j’entends par là que sa solidarité interne totale dominera toutes autres préoccupations. C’est la solidarité poussée jusqu'à la complicité. En définitive la densité des comportements héroïques multipliée par une totale complicité crée la secte capable de s’emparer d’une société détendue, veule, apathique. C’est le parti révolutionnaire.

D’une part, il y a une immense société en pleine digestion de plaisirs, prête à toutes les concessions de nature à prolonger cette digestion, et de l’autre la secte déterminée, exigeante.

D’une part des hommes qui ne veulent surtout pas renoncer au moindre de leurs plaisirs, et qui à fortiori ne sont pas disposés à mourir le cas échéant pour défendre ceux-ci, d’autre part des hommes décidés à chercher leur puissance dans le renoncement à toute une série de plaisirs communs, et qui le cas échéant, jetteraient le poids de leur vie dans la balance de l’affrontement.

Il arrive inévitablement que des hommes insuffisamment intégré tentent de dominer la secte, ne se contentant pas de s’y fondre. Bientôt rejetés, ils partent dans ce que la politique désigne du nom de dissidence et l’Eglise du nom d’hérésie. Plus ou moins rapidement ces branches coupées du tronc dépérissent puis disparaissent.

L’explication du phénomène est simple. La secte possède une sorte d’aura qui lui donne des pouvoirs particuliers sur le plan psychologique. Cette aura est insécable. Celui qui quitte la secte emmène parfois avec lui telle ou telle fraction de l’effectif matériel de celle-ci, jamais il ne peut emporter une parcelle de cette aura. Ainsi le dissident, l’exclu, l’ostracisé, le banni, ne disposent jamais de l’élément para-magique qui fait la force de la secte. Que ce soit Trotzky ou Doriot, ils sont malgré leur brillant, restés des exclus et ils ont été enterrés loin de la Terre sainte.

Le prix humain de la puissance militante

Certains hommes peuvent disposer d’un pouvoir, non pas surnaturel car un tel propos nous ferait sourire à juste titres, mais d’un pouvoir supra-naturel, j’entends pas là au-dessus de la moyenne.

L’homme peut dépenser, orienter son énergie vers telle ou telle activité physique ou intellectuelle. C’est le phénomène bien connu du fakirisme élémentaire : on peut dominer la douleur physique à la suite d’un entraînement approprié. Sur le plan intellectuel, on peut également obtenir des résultats supra-naturels. La polarisation de l’énergie vitale, de la volonté, peut donner des pouvoirs, des résistances. Dans la vie courante, à un niveau plus trivial, l’athlète peut obtenir des résultats inaccessibles au commun des bourgeois. Mais au prix d’une discipline spéciale : aliments interdits, distractions interdites, entraînement quotidien. Dans chaque cas précis où il y a accroissement de capacité, il y a eu un prix à payer.

Le surcroît de puissance dans un domaine a été payé par des renoncements dans d’autres.

En aucun cas le surcroît de puissance physique, psychique, intellectuelle n’est venu s’ajouter à la vie ordinaire, banale, trivial

05/05/2015 | Lien permanent

Du sens des mots : Autorité (Charles Horace)

Ou « éloge de l’autorité »

"On ne saurait souhaiter d'affirmations plus nettes, et cette philosophie politique a, du moins, le mérite d'être claire. Elle érige l'objection de conscience en devoir. Elle impose le refus d'obéissance. Sa haine des Etats militaires est telle qu'elle détruit l'Etat tout entier. Ce qui était l'honneur et le drame du soldat est nié par elle en une seule phrase. Cette grandeur de la discipline est rayée d'un trait de plume. L'honneur des hommes, qui est un honneur de serviteur et de fidélité, l'honneur tel qu'il est écrit dans nos consciences depuis le premier serment prêté à un souverain, cet honneur-là n'existe plus, il n'est pas inscrit dans le manuel d'instruction civique. Seulement nos savants juges n'ont pas vu qu'en détruisant la forme monarchique de la fidélité, ils détruisaient toutes les patries : car il n'est pas de régime qui ne repose sur le contrat de service, il n'est pas de souveraineté autre que monarchique, et les républiques elles-mêmes ont imaginé l'expression de peuple-souverain.

Désormais, cette conscience claire du devoir, l'ordre du souverain est déchue de sa toute-puissance. L'indiscutable, le certain est aboli partout. L'édit placé sur le mur n'a plus d'autorité, l'obéissance au magistrat est affaire de circonstance. Il n'est plus permis à personne de dire : la loi est la loi, le roi est le roi. Tout ce qui était clair, tout ce qui nous permettait de mourir tranquilles est atteint par ces phrases absurdes. L'Etat n'a plus de forme. La cité n'a plus de murs. Un souverain nouveau, sans capitale et sans visage, règne à leur place désormais. Son tabernacle est un poste de radio. C'est là qu'on entend chaque soir la voix à laquelle nous devons obéissance, celle du super-Etat qui a la primauté sur la patrie. Car la phrase écrite par les juges en leur Jugement est claire, elle ne laisse point place à l’équivoque : si la conscience de l'humanité a condamné une nation, les citoyens de cette nation sont déliés de leur devoir d'obéissance, et non seulement ils en sont déliés, mais ils doivent agir contre leur propre pays (…).

Ainsi, en cet endroit de l'analyse, on découvre que tout s'épaule et se tient. Nous ne sommes plus les soldats d'une patrie, nous sommes les soldats de la loi morale. Nous ne sommes plus les citoyens d'une nation, nous sommes des consciences au service de l'humanité. Tout s'explique alors. » Maurice Bardèche, Nuremberg ou la terre promise, 1948.

Pour long qu’il soit, cet extrait du Nuremberg ou la terre promise de Maurice Bardèche est fondamental. Il explique la défiance contemporaine pour la notion d’autorité confondue spécieusement avec celle d’autoritarisme. La repentance obligatoire consécutive au procès de Nuremberg participe de cet opprobre jeté sur l’idée d’autorité. Les régimes vaincus en 1945 furent des régimes autoritaires : mort à l’autorité ! Cet interdit ne touche pas que l’autorité politique. Ce qui toucha l’Etat ne pouvait pas ne pas toucher le Père, le Prêtre, ou le Professeur entre autres supports traditionnels de l’autorité. Et que dire de l’armée, réduite un peu plus chaque année à la portion congrue ? L’évolution de nos sociétés libérales-libertaires a fait le reste. Si bien que l’on retrouve une allergie à la verticalité y compris chez certains « opposants au système ». Le pouvoir de l’oligarchie est facilement assimilé au « Pouvoir », avec une grand « P ». L’opposition à l’oligarchie devient alors le rejet de toute autorité, de tout pouvoir. Paradoxe grave ! Car l’abolition de tout interdit, de toute autorité exceptée celle du marché, de tout pouvoir en dehors de celui de l’argent est exactement le projet libéral porté par le système oligarchique. L’ « horizontalisation » des relations en dehors des domaines réservés de la finance est une arme de la subversion. Il est en effet plus aisé de manipuler et d’imposer ses vues à une Plèbe (de Plethor, la masse) qu’à des Gentes (des groupes ou lignages aristocratiques hiérarchisés).

Selon le dictionnaire Larousse, le terme « autorité » désigne le « pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. Ensemble de qualités par lesquelles quelqu'un impose à autrui sa personnalité, ascendant grâce auquel quelqu'un se fait respecter, obéir, écouter. Crédit, influence, pouvoir dont jouit quelqu'un ou un groupe dans le domaine de la connaissance ou d'une activité quelconque, du fait de sa valeur, de son expérience, de sa position dans la société… ». Elle est, en somme, la capacité de se faire obéir avec le consentement de celui qui obéit. Il existe donc une parenté évidente avec le concept d’Imperium que nous avions traité dans un précédent article. Toutefois, l’autorité comme principe n’est pas une fin mais un moyen, le moyen du bon exercice du pouvoir, de l’Imperium et du bon fonctionnement de la Res Publica. « Le pouvoir ne peut se satisfaire de son exercice brut, il lui faut le renfort de l’autorité. Ce renfort est spirituel, comme le montre l’usage du mot qui s’applique aussi à des textes – ceux qui font autorité », pour Dominique Lecourt (philosophe, dans Cahiers Croire n°277, 2012).

La problématique de l’autorité dépasse cependant le domaine purement politique. Quand nous réfléchissons à ce que l’on appelle pudiquement les « problèmes de sociétés » mais qui sont autant de symptôme du déclin de l’Europe, nous nous retrouvons presque automatiquement devant le problème suivant : à supposer que l’on trouve des remèdes aux maux de nos sociétés, il manquerait toujours une force pour les mettre en place. Sans restauration d’une verticalité difficile à remettre en cause –car remises en causes toujours il y aura- impossible de penser une refondation. De l’insécurité au harcèlement scolaire, de la mise en place d’une politique localiste, corporatiste, protectionniste, à la reprise en main des banques, en passant par la récidive, rien ne se fera sans recours à l’autorité, sans que l’action refondatrice ne puisse s’appuyer sur un principe vertical qui la justifie.

Par conséquent, poser la question de l’autorité revient à poser celle de la légitimité. Selon le sociologue allemand Max Weber la légitimité d’une autorité repose sur trois piliers. Le premier pilier est la tradition, issue de l’héritage historique des peuples (l’autorité du Père, du Prêtre, du Maître et du Roi dans les sociétés traditionnelles). Elle pérennise les édifices politiques. Le deuxième pilier est le charisme, qui assure également l’autorité à travers les qualités reconnues d’une personne. La source du pouvoir est ici la fama facti, l’autorité reconnue à une personne du fait de ce qu’il a accompli.Reste, enfin, la compétence, elle aussi reconnue par le groupe. Un pouvoir n’est donc juste que quand sa légitimité est reconnue. Il n’est légitime que quand il œuvre pour le bien commun, autrement dit, quand il permet à la communauté de croître en différents domaines. Ainsi : « Celui qui a autorité sur moi doit augmenter mes connaissances, mon bonheur, mon travail, ma sécurité, il a une fonction de croissance. La véritable autorité est celle qui grandit l’autre » (Michel Serres, philosophe). L’autorité n’est donc souhaitable et acceptable que dans le seul cas où elle permet d’apporter quelque chose de plus à la personne ainsi qu’au groupe. Autoritas est en effet dérivée du verbe augere, qui signifie augmenter. Cette conception de l’autorité, participe de ce que Charles Maurras appelait l’ « inégalité protectrice » dans sa politique naturelle. L’être humain étant par nature vulnérable, et ne disposant pas de toutes les compétences requises pour sa survie, en tant qu’animal politique, a besoin de vivre en communauté. Cette vie en communauté qui de par sa complexité nécessite un principe organisateur, structurant. Ce principe organisateur prend la forme de l’Etat qui exerce son pouvoir en vertu de son autorité. Nous citerons Julius Evola (L’arc et la massue) : « Dès les temps antiques on a reconnu qu'il existait une analogie entre l'être humain et cet organisme plus grand qu'est l'État. La conception traditionnelle de l'État - conception organique et articulée - a toujours reflété la hiérarchie naturelle des facultés propres à un être humain au plein sens du terme, chez lequel la partie purement physique et somatique est dominée par les forces vitales, celles-ci obéissant à la vie de l'âme et au caractère, tandis qu'on trouve au sommet de tout l'être le principe spirituel et intellectuel, ce que les stoïciens appelaient le souverain intérieur, l'egemonikon. En fonction de ces idées, il est évident que toute forme de démocratie se présente comme un phénomène régressif, comme un système dans lequel tout rapport normal est renversé. L'egemonikon est inexistant. La détermination vient du bas. II y a carence de tout centre véritable. Une pseudo-autorité révocable et au service de ce qui est en bas - à savoir l'aspect purement matériel, « social », économique et quantitatif d'un peuple - correspond, selon l'analogie signalée plus haut, à la situation suivante dans le cas d'un être individuel : un esprit et un principe spirituel qui n'auraient d'autre raison d'être que de représenter les besoins du corps, qui seraient en somme au service de celui-ci. »

En guise de conclusion, nous souhaiterions soumettre à la réflexion du lecteur à une dernière réflexion d’Evola : « On sait que Platon disait qu'il était bon que les individus ne possédant pas de maître intérieur en trouvassent au moins un en dehors d'eux-mêmes. Or, à tout ce qui a été présenté comme la « libération » de tel ou tel peuple, mis au pas en réalité, parfois même en recourant à la violence (comme après la Deuxième Guerre mondiale), pour jouir du « progrès démocratique » qui a éliminé tout principe de souveraineté, d'autorité véritable et d'ordre venant d'en haut, correspond aujourd'hui, chez un grand nombre d'individus, une « libération » qui est élimination de toute « forme » intérieure, de tout caractère, de toute droiture ; en un mot, le déclin ou l'absence, chez l'individu, de ce pouvoir central que les Anciens appelaient egemonikon. Et ce, non seulement sur le plan éthique, mais aussi dans le domaine des comportements les plus quotidiens, sur le plan de la psychologie individuelle et de la structure existentielle. Le résultat, c'est un nombre toujours croissant d'individus instables et informes, c'est l'invasion de ce qu'on peut appeler la race de l'homme fuyant. (…) La place où devrait trôner le « souverain intérieur », éventuellement pour opposer la pure loi de son être à toute loi extérieure, à toute hypocrisie et à tout mensonge (Stirner, Nietzsche, Ibsen), cette place est vide. On vit au jour le jour, de manière stupide somme toute. D'où, dans les rares moments de prise de conscience, le dégoût et l'ennui. Absence d'autorité, de vrais chefs, à l'extérieur, dans le domaine de l'État - et absence de forme intérieure chez les individus : les deux choses sont solidaires, l'une corrobore l'autre, au point de faire penser qu'il s'agit peut-être de deux aspects différents d'un phénomène unique de nos temps évolués et démocratiques.» (Julius Evola, L’arc et la massue).

Autres articles de Charles Horace :

- Res Publica et République moderne

- Les valeurs héroïques européennes chez Homère : L’Iliade

15/02/2015 | Lien permanent

Le Temps qualifié (Jean Phaure)

Jean Phaure, Le cycle de l'humanité adamique : Introduction à l'étude de la cyclologie traditionnelle et de la fin des temps, Chapitre 1 Le Temps qualifié, pp. 29/37, aux éditions Devry

L'Astrologie Spirituelle

Un exposé, même succinct, du devenir de l'Humanité sous la forme traditionnelle des Cycles du Temps, de même qu'un rappel de la notion métaphysique de Temps qualifié qui en est la base, ne peuvent être tentés qu'auprès de lecteurs avertis déjà de la nature des catégories mentales et spirituelles auxquelles nous n'allons pas cesser de nous référer. En particulier, nous espérons qu'au préalable aucune équivoque ne subsiste chez eux sur le sens véritable de l'épithète « traditionnel » que nous utilisons à l'instant, vocable auquel le langage profane ne prête que le sens d' « ancien », « habituel », « routinier », voire « suranné ».

Temps et Tradition

Les civilisations traditionnelles, à l'enseignement spirituel desquelles nous nous référons sans cesse puisqu'elles ont constitué les étapes cycliques intermédiaires et les milieux de transmission entre le Foyer de la Tradition Primordiale et nous, peuvent, on le sait, être succinctement définies de la façon suivante : une civilisation ou une société est « traditionnelle » lorsqu'elle est gouvernée par des principes métaphysiques qui transcendent tous les facteurs humains, sociologiques, et même religieux ; lorsque l'origine de tous les pouvoirs qui s'y exercent réside en un plan supérieur et immuable directement issu du plan divin ; enfin lorsque l'individu peut s'y insérer dans une hiérarchie sociale harmonieuse qui lui permet de s'accomplir pleinement et de donner carrière aussi bien à l'exercice efficace d'un métier que d'une réalisation spirituelle effective. (Les organisation traditionnelles par venues jusqu'à nous en Occident, compagnonnage et maçonnerie, ayant d'ailleurs eu dans le passé cette double fonction professionnelle et gnostique.)

Car ici se trouve le départ de toute notre étude : c'est grâce à cette connaissance spirituelle transmise de génération en génération (tradere : transmettre, enseigner) que les civilisations traditionnelles (à la définition desquelles aucune société actuellement vivante sur le globe ne répond d'ailleurs plus...) ont pu dans l'histoire et la protohistoire donner une réponse à cette nostalgie, ancrée au cœur de tout être humain, d'un état paradisiaque, nostalgie qui est le mobile psychologique et spirituel de toute interrogation religieuse relative au Temps. Alors qu'aujourd'hui l'humanité, spirituellement déboussolée, prête l'oreille à toutes les pseudo-réponses issues d'une mentalité délibérément agnostique, et surtout aux promesses démagogiques relatives à un « âge d'or » technocratique prétendument situé dans un proche avenir, l'enseignement de la Tradition au contraire (dont les religions ne leur jeunesse avaient su recueillir la substance) apportait la réponse d'une vérité révélée dés l'aube e l'actuelle humanité, et maintenue par la suite magnifiquement vivante par la connaissance fidèlement transmise des symboles transcendants du temps et de l'Espace.

Espace et Temps sacrés

A l'origine de toute quête de l'homo religiosus, chaque fois que, du sein du monde douloureux au fond duquel nous vivons, nous avons désir de nous élever quelque peu vers un état antérieur de plénitude, chaque fois que, pour « résoudre » notre nostalgie, nous cherchons à passer mentalement du profane au sacré, ce sont tout naturellement d'abord des images spatiales qui se présentent à nous : de l'espace indistinct et profane des rues de la ville ou des chemins de la campagne, nous cherchons ainsi à passer dans l'espace distinct, protégé et sacré du temple de notre foi, soit que nous pénétrons physiquement dans un lieu ou édifice consacré, soit que, par la réflexion, la méditation ou la prière, nous y pénétrions en esprit et nous isolions du monde « extérieur ». Car prier c'est faire de soi-même un temple, c'est faire de tout son être un lieu sacralisé d'où la communication avec les Puissances supérieures va devenir possible.

Si, de cette façon, la notion d'espace sacré est familière à tous ceux d'entre nous chez lesquels siège encore la pratique ou la nostalgie d'une foi vivante, il est par contre moins évident que, symétriquement, la plupart d'entre nous aient aussi souvent à l'esprit la conscience du temps sacré. Et pourtant, la plupart des démarches de l'intelligence qui permettent d'appréhender un espace sacré, donc qualifié, trouvent également leur pleine application dans la détermination d'un temps sacré.

Ce sont les fondements de cette analogie que nous allons maintenant exposer succinctement.

Qualité et quantité. Essence et Substance

Toute méditation sur le caractère « insolite » d'un élément sacré de la Manifestation par rapport au milieu profane « habituel », se base toujours sur l'opposition bien connue qualité-quantité. Cette dualité fondamentale va par la force des choses devenir la principale constante métaphysique des études sur les Cycles du Temps que l'on va lire en ces neufs chapitres. C'est pourquoi nous voudrions à l'entrée de ces exposés insister sur la définition et la délimitation de ces concepts, de façon que les développements ultérieurs n'en paraissent que plus naturels à nos lecteurs.

A la base de cette complémentarité qualité-quantité se trouvent les deux aspects fondamentaux de toute manifestation que sont l'essence et la substance qui figurent le geste premier de toute création, c'est-à-dire le Principe actif, l'Essence, fécondant et « donnant forme » au principe passif indifférencié, la Substance. Nous retrouvons là bien sûr la dualité créatrice primordiale : Forme et Matière, Purusha et Prakriti, Verbe créateur et Materia Prima, masculinité et féminité, ou, dans un langage plus proprement aristotélicien : acte et puissance (dans le sens où nous disons que tel phénomène est en « puissance », c'est-à-dire qu'il est comme « en réserve » et « à la disposition » d'une intervention extérieure active). Dans la même acceptation métaphysique, le premier terme correspond à la qualité pure et le second à la quantité pure, étant bien entendu que ces deux concepts ne sont atteignables qu'en esprit et que tout phénomène manifesté n'est que le résultat de l'action du premier principe sur le second.

Signalons au passage – et les développements qui suivent rendent cette parenthèse nécessaire – qu'il est permis de voir dans l'Essence pure, ou Principe premier, la source directe, d'une part des Idées Platoniciennes, et d'autres part des Nombres Pythagoriciens : l'un et l'autre constituent les structures formatrices de toute émanation divine, les schémas directeurs de monde manifesté, et peuvent être considérés – si l'on veut bien nous excuser cette métaphore anthropomorphique – comme les « idées de Dieu ». (Pour désigner ce Principe formateur fondamental, Aristote employait d'ailleurs le mot grec εἶδος ou « forme » qui est à l'origine du mot français « idée ».)

Le Temps qualifié

Rejoignant en cela certains aspects de la tradition métaphysique, on sait que les sciences physiques contemporaines nous ont accoutumé depuis un demi-siècle, à la suite d'Albert Einstein entre autres, à considérer le Temps comme constituant la « quatrième dimension ». On peut donc lire que c'est dans ces autres dimensions, dans ce « continuum espace-temps » que s'organise et que s'insère la totalité du monde manifesté. Il est donc naturel que dans cette optique les phénomènes temporels puissent être classés comme les phénomène spatiaux selon qu'ils participent plus ou moins du principe qualitatif ou du principe quantitatif (étant bien entendu que tout phénomène, dans notre monde du « mélange », participe à la fois de l'essence dans sa forme et de la substance dans sa matière, et que qualité pure et quantité pure ne sont envisageables qu'en esprit).

On aperçoit par là même que sans le secours de notre expérience ou de notre intuition, la logique la plus rigoureuse nous amène à considérer l'existence d'un Temps « sacré » ou « qualifié » parallèle à l'Espace sacré ou qualifié auquel nous faisions allusion dans nos premières lignes. Et c'est ce parallélisme, cette analogie qui nous fait comprendre la correspondance étroite, ontologique, entre le symbolisme spatial et le symbolisme temporel dont nous allons trouver maints exemples : symboles de l'Espace, et symboles du Temps procèdent en effet des NOMBRES, et tirent leur commune importance de leur commune nature qualitative ; la plupart, en tant qu’expression des archétypes primordiaux, sont à la base des rapports d'analogie qui permettent d'appréhender les structures fondamentales du monde manifesté.

Dés lors, les déterminations quantitatives du temps « habituel » vont devenir dérisoirement insuffisantes : de même que ce qui fait la spécificité d'un chœur de cathédrales ou du tracé régulateur d'une rosace gothique réside non plus seulement dans la dimension, mais dans la proportion, et dans dans la volonté de symboliser dans la matière modelée par l'homme un ordre cosmique, de même ce qui va marquer le caractère qualifié du Temps va singulièrement transcender la simple mesure de celui-ci : cet écoulement chronologique va devenir porteur de symboles. Du domaine des chiffres, nous passons à celui des nombres.

Réfléchissons en effet à la nature des phénomènes qui sont à la base de notre appréhension du Temps : battements de notre cœur, heures du jour, saisons de l'année... Tous ont pour support, soit le mouvement d'un astre, – et particulièrement la rotation quotidienne de la Terre et sa révolution annuelle – soit le mouvement d'un organisme en vie. Ces mouvements conditionnent notre biosphère et sont les régulateurs fondamentaux, soit conscients, soit inconscients, de notre existence, et de la subsistance de tout ce qui vit. Astres, cœurs, poitrines, plantes, feuilles, animaux, hommes voient le cours de leur manifestation soumis à une succession et une combinaison de phases évolutives et involutives, c'est-à-dire de cycles fondamentaux.

Le Temps n'a que peu de prise sur la matière inanimée, du moins à l'échelle de nos vies. Il est au contraire le moteur direct et sensible de tout le monde vivant. Et ce « temps de vie » ne peut se représenter par une ligne droite indéfinie, mais par des courbes, voire des cercles, comme le cours des astres et figure de nos horloges. Il est habité de pulsations et d'incessants recommencements. Il est rythme et fait de quantité de temps mesurables assez subtilement emboîtées pour que ces quantités devenues cycles acquièrent un caractère qualitatif. Chaque « tour de roue » modifie ce Temps et cette Vie qui s'en nourrit. Le rythme interne, ontologique, de ce Temps vivant sera représenté par des Cycles, où d'incessants recommencements ne marqueront pas des rapports d'identité mais d'analogie.

De même, dans cette architecture – plus « végétale » que « mécanique » – du Temps vivant, tout rythme, tout cycle bref renvoie analogiquement à un cycle plus long qui l'enserre, souvent à l'aide de nombres caractéristiques, comme nous le verrons plus loin.

Alors que l'Espace nous donne souvent (du moins à l'échelle de nos sens) l'idée d'une quantité indifférenciée dont les mesures semblent arbitraires, le Temps en ses pulsations révèle immédiatement une harmonie transcendante. Biosphère et Cosmos y dialoguent, car l'un et l'autre parlent la même langue, celle des nombres. Et les cycles de la vie terrestre, du microcosme, son en étroit rapport d'analogie avec ceux du cours des astres, du macrocosme. Cette analogie est à la base même de la notion même d'astrologie, science immémoriale des Cycles du Temps qualifié. Le mouvement circulaire des astres, et principalement bien sûr du soleil et de la lune – avec ou sans référence à des divinités correspondantes – sont les témoins visibles de ces « éternels retours », sont les horloges fondamentales de nos rythmes vitaux et constituent mes « modèles » de nos propres cycles biologiques.

Fêtes et célébrations

Avant que nous soyons amené à illustrer cette notion de cycle qui est une des Clefs fondamentales pour la compréhension du monde manifesté, disons que ce caractère du Temps sacré est à la base de toute idée de fête et de célébration, phénomène sacré s'il en est, car il faut remonter beaucoup dans notre propre Histoire pour appréhender une époque où toute fête était par définition religieuse. A commencer par le simple dimanche de la semain

01/05/2022 | Lien permanent

Multipolarité et système westphalien (Alexandre Douguine)

Alexandre Douguine, Pour une théorie du monde multipolaire, Chapitre 1. La multipolarité - définition des concepts utilisés, La multipolarité ne coïncide pas avec le modèle d'organisation tel qu'il découle du système westphalien, pp. 6-9, aux éditions Ars Magna

Avant de procéder plus précisément à la construction de la théorie du monde multipolaire, il nous faut préalablement distinguer strictement la zone conceptuelle que nous allons étudier. Pour cela, nous devons considérer les concepts de base et définir les caractéristiques de l'ordre mondial actuel, lequel n'est certainement pas multipolaire et auquel, en conséquence, la multipolarité constitue une alternative.

Il y a lieu de commencer ce travail par l'analyse du système westphalien. Celui-ci reconnaît la souveraineté absolue de l’État-nation, sur lequel a été construit l'ensemble de la légalité juridique internationale. Ce système, développé après 1648 (la fin de la guerre de Trente Ans en Europe), a connu plusieurs stades de développement, et dans une certaine mesure, a reflété la réalité objective des relations internationales jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale. Il est né du rejet de la prétention des empires médiévaux à porter un universalisme et une "mission divine". Il est allé de pair avec les réformes bourgeoises dans les sociétés européennes, et il est basé sur l'hypothèse que seul l’État national est détenteur de la souveraineté, et que, en dehors de lui, aucune autre instance ne devrait avoir le droit de s'immiscer dans la politique interne de cet État, pour quelque objectif ou mission que ce soit (religieuse, politique ou autre). A partir du milieu du XVIIème siècle et jusqu'au milieu du XXème siècle, ce principe a prédéterminé la politique européenne et a, par voie de conséquence, été mis en application aux autres pays du monde, moyennant certains amendements.

A l'origine, le système westphalien ne visait que les puissances européennes, et les colonies de ces dernières n'étaient considérées que comme leurs simples dépendances, ne possédant pas suffisamment de potentiel politique et économique pour pouvoir prétendre à une souveraineté indépendante. Ce n'est que depuis le début du XXème siècle et lors de la décolonisation, que le même principe westphalien a été étendu aux anciennes colonies.

Ce modèle westphalien suppose l'entière égalité juridique entre tous les États souverains. Dans ce modèle, il existe autant de pôles de décisions de politique étrangère dans le monde, qu'il y existe d’États souverains. Cette règle du droit international est fondé sur elle.

Mais dans la pratique, bien sûr, il existe une inégalité et un lien de subordination hiérarchique entre les différents États souverains. Au cours de la première et de la deuxième guerre mondiale, la répartition du pouvoir entre les plus grandes puissances mondiales a conduit à une confrontation entre des blocs distincts, où les décisions étaient prises dans le pays qui était le plus puissant au sein du bloc.

A la suite de la deuxième guerre mondiale et de la défaite de l'Allemagne nazie et des puissances de l'Axe, s'est développé un régime bipolaire des relations internationales, appelé système de Yalta. Juridiquement, le droit international a continué à reconnaître la souveraineté absolue de tout État-nation, mais dans les faits, les décisions fondamentales concernant les questions centrales de l'ordre du monde et de la politique mondiale étaient prises uniquement dans deux centres - à Washington et à Moscou.

Le monde multipolaire diffère du système westphalien classique par le fait qu'il ne reconnaît pas aux État-nation distincts, légalement et officiellement souverains, le statut de pôles à part entière. Dans un système multipolaire, le nombre de pôles constitués devrait être nettement inférieur à celui des États-nations actuellement reconnu (et a fortiori, si l'on retient dans la liste les entités étatiques non reconnues sur la scène internationale). En effet, la grande majorité de ces États ne sont pas aujourd'hui en mesure d'assurer par eux-mêmes ni leur prospérité, ni leur sécurité, dans l'hypothèse d'un conflit avec une puissance hégémonique (comme celle des États-Unis, comme c'est clairement le cas dans le monde aujourd'hui). Par conséquent, ils sont politiquement et économiquement dépendants d'une autorité extérieure. Étant dépendants, ils ne peuvent pas être des centres d'une volonté véritablement indépendante et souveraines pour ce qui est des questions intèressant l'ordre mondial.

Le système multipolaire ne considère pas l'égalité juridique des États-nations dans le système westphalien comme nécessairement révélatrice d'une réalité factuelle, mais plutôt comme une simple façade derrière laquelle se tapit un monde très diffèrent, basé sur un équilibre des forces et des capacités stratégiques réelles plutôt que symboliques.

La multipolarité est opérative dans une situation qui existe de facto plutôt que de jure. Elle procède d'un constat : l'inégalité fondamentale entre les États-nations dans le monde moderne, que chacun peut observer empiriquement. En outre, structurellement, cette inégalité est telle que les puissances de deuxième ou de troisième rang ne sont pas en mesure de défendre leur souveraineté face à un défi de la puissance hégémonique, quelle que soit l'alliance de circonstance que l'on envisage. Ce qui signifie que cette souveraineté est aujourd'hui une fiction juridique.

The Fourth Political Theory: beyond left and right but against the center

07/12/2014 | Lien permanent

Sermon de l’abbé Iborra : Requiem pour les rois d’Araucanie-Patagonie

Source : Le Rouge et le Noir

SERMON DE M. l’ABBÉ ÉRIC IBORRA

Vicaire de la paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile à Paris (IXe),

Lors de l’office le samedi 13 décembre à l’occasion d’une messe chantée de requiem en forme extraordinaire à la mémoire des rois de Patagonie et d’Araucanie.

Un observateur extérieur, venu non peut-être de Sirius mais tout simplement d’un cabinet ministériel et d’une instance européenne, ne pourrait que sourire à notre cérémonie de ce matin devant un catafalque, c’est-à-dire devant un cercueil vide, symbole de l’irréalité de ce qui vous rassemble. Nous voici en effet réunis pour commémorer des princes qui n’ont jamais régné, un royaume qui ne fut jamais reconnu en droit international public – le seul qui compte aux yeux des doctes – et dont le fondateur fut interné comme fou par l’État que ses ambitions dérangeaient. C’est dire qu’il ne fut guère pris au sérieux aussi bien dans son royaume éphémère que dans sa propre patrie où il ne suscita que l’ironie. Espéré comme sauveur par des tribus indiennes qui défendaient leur autonomie face à des États voraces issus de vice-royautés espagnoles, il ne tarda pas à les décevoir, se comportant plus en juriste qu’en chef de guerre.

Le plus étonnant peut-être n’est pas tant la geste de cet aventurier que la lignée improbable, pas même héréditaire, dont il est la souche. Car depuis ces lointains parages du siècle pénultième des princes se sont succédé à la tête ce royaume absorbé par l’oubli, de cet État qui a quitté la scène de l’histoire pour entrer dans celle du mythe, faute de Pikkendorff pour tirer l’épée à son service, devenant ainsi l’un de ces mondes parallèles chers à tant de romanciers mythopoiètes. Oui, ce qui nous interroge n’est peut-être pas tant l’histoire d’Antoine de Tounens, pour le repos de l’âme de qui nous prions tout de même ce matin, que la survivance de ce qu’il avait espéré fonder.

En effet, des aventuriers qui réussissent et d’autres qui échouent, il y en a toujours eu dans notre histoire et bien des lignées respectées, finalement, sont issues d’un ancêtre chanceux. Notamment à l’époque où dans son esprit l’Europe était jeune, c’est-à-dire sûre d’elle et entreprenante. Pensons à Hernan Cortez qui défia un empire et conquit pour l’Espagne le Mexique à la tête d’une poignée d’hidalgos, de lansquenets et de moines. Pensons à ce sous-lieutenant d’artillerie qui, trois siècles plus tard, conquit pour lui-même un trône, la France et la moitié du continent. La voie était ouverte et il me souvient que quelques officiers de la défunte Grande Armée tentèrent de se tailler un royaume là où Alexandre avait posé les limites de son empire.

Mais ce qui m’interroge, c’est qu’il y eut des hommes – et même des femmes – ceux pour qui nous prions ce matin – qui acceptèrent de relever ce défi perdu d’avance et de s’attacher au destin d’un peuple qui aujourd’hui est soumis à deux puissances dont on voit mal qu’elle puisse desserrer leur étau. Autrement dit, des hommes et des femmes qui, par-delà leurs motivations réelles, peut-être très prosaïques, nous apparaissent comme les héritiers du héros de Cervantès, de cette figure tragi-comique qui se rattache aux héros de l’Edda ou de l’Iliade. En ce sens qu’ils persévèrent dans l’accomplissement de leur tâche alors même qu’ils la savent impossible. Ils sont l’image de l’homme debout face à la nécessité décrétée par les dieux. Ils savent qu’ils ont pour horizon l’incendie de Troie ou l’embrasement du Ragnarök. Et pourtant ils ne renoncent pas. En étant plus attachés à leur idéal qu’au prosaïque du réel ils témoignent à leur insu, par leur résignation, de la grandeur de l’être humain, plus grand que ce qui l’abat.

En misant leur existence pour des mondes sortis de l’histoire, ils nous invitent à ouvrir les yeux sur des mondes devenus parallèles, gagnant en idéal ce qu’ils perdaient en réalité. Des mondes où l’homme peut devenir ce qu’il aurait dû être, des mondes qui par là-même jugent en la surplombant notre terne histoire. Il y a certainement plus de poésie et de grandeur d’âme à s’engager aujourd’hui pour d’obscurs peuples indiens sous la fiction d’un royaume imaginaire à la Milton que de faire des affaires au pays de Friedman et de ses Chicago Boys.

Ces mondes parallèles, sortis de l’histoire, à la réalité efflanquée, à l’idéal démesuré, ne font pas que surplomber l’histoire, ils la jugent aussi. Leur présence est une dénonciation de l’homme quand, matérialiste, il se fait l’idolâtre de ce dont il devrait être le maître, quand il révère ce qui devrait le servir, bref, quand il se fait plus petit qu’il ne devrait être. Ces mondes parallèles ne font pas que juger, ils inspirent aussi. Loin d’être des évasions hors du réel, ils y ramènent, à une plus haute altitude cependant. Ils sont, comme l’avaient compris Tolkien et Lewis, autres mythopoiètes, des idées régulatrices qui rappellent qu’ici-bas rien de ce qui est réel n’est dénué, au-delà de sa visibilité matérielle, d’une âme spirituelle. L’univers de la chevalerie, aujourd’hui disparu, et auquel se rattachent tant de grandes aventures, de la quête du Graal à la délivrance de Jérusalem, nous invite à voir dans les choses de ce monde toujours de plus haut. Aujourd’hui détachés de leur contingence matérielle, idéalisés, ils sont à même d’inspirer celui qui agit dans l’épaisseur de ce réel qui nous apparaît si souvent banal, prosaïque, et en un mot d’en bas.

Par-delà ces jalons visibles de l’invisible pour qui nous prions ce matin, en demandant au Seigneur de leur pardonner toutes ces lourdeurs que nous partageons avec eux, puissions-nous apprécier à sa juste mesure ce qu’ils nous lèguent : ce supplément d’âme qui doit inspirer l’action humaine et au suprême degré cet art si délicat qu’est la politique ; cette fantaisie si bienvenue en ces temps toujours plus menacés par le règne de la machine, artefact qui rampe à l’assaut de nos sociétés et de nos âmes ; le rappel de cette légèreté qui nous renvoie à notre humble condition de créature. Tout n’est-il pas jeu pour la Sagesse divine, à l’œuvre depuis les origines, depuis que Dieu en son Fils a pris sur lui le sérieux de la Croix pour faire éternellement de nous ses enfants ?

19/12/2014 | Lien permanent

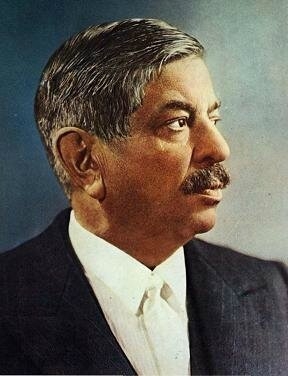

Le « secret foncier de Pierre Laval » (Jean Parvulesco)

Jean Parvulesco, Un Retour en Colchide, L'aigle à trois têtes, pp. 190/192, aux éditions Guy Trédaniel Éditeur

(595) Je me demande si d'autres que moi ont été amenés à soupçonner le « secret foncier de Pierre Laval », secret vraiment enfoui au plus profond de lui-même, d'où il s'entendait à régir subversivement le cours extérieur de son existence. On peut en effet considérer une première figure de Pierre Laval, sa figure la plus « conventionnelle », comme celle d'un politicien retors de la Troisième République, l'homme des douteuses intrigues de couloir et des options changeantes, attaché au pouvoir sans trop se soucier des implications idéologiques en jeu, prêt à toutes les compromissions exigées par le le pouvoir parlementaire dépravé qui était celui de son temps. Mais, pour un regard vraiment avisé, habitué à pénétrer, dans les régions occultes de la conscience, il y a aussi « un autre Pierre Laval », le conspirateur de haut vol, l'homme de la vraie « grande politique », dissimulé pour pouvoir agir à sa guise, derrière ses propres apparences diversionnelles et factices ; car la « grande politique » ne saurait être que subversive.

Pierre Laval a été un des plus grands conspirateurs politiques du XXe siècle, ayant directement participé à l'immense projet révolutionnaire européen du roi Édouard VIII d'Angleterre, qui avait tenté de mettre en place une « Nouvelle Europe » fédérale, mobilisée contre l'URSS et le danger de la « révolution mondiale » du communisme soviétique, qui aurait compris l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, la France, la Belgique, etc. Une « Nouvelle Europe » dont Pierre Laval eût représenté la France en tant que président de la République nationale française (c'est Paul Claudel, on le sait maintenant, qui, ambassadeur à Londres, assurait le relais entre Edouard VIII et Pierre Laval).

Il y a plus encore. Pendant les quatre années de l'occupation militaire allemande de la France, de 1940 à 1944, c'est Pierre Laval qui a mené l'ensemble de la politique souterraine d'une certaine « France autre », s'appuyant sur l'Allemagne pour mettre clandestinement en place sa propre révolution européenne national-socialiste des profondeurs. Dans cette perspective, Pierre Laval avait veillé dans l'ombre à la mise en œuvre du seul mouvement authentiquement révolutionnaire de la collaboration, le Mouvement social révolutionnaire (MSR). Ayant soutenu la prise du pouvoir par Raymond Abellio contre Eugène Deloncle à l'intérieur du MSR, Pierre Laval était devenu le patron caché de ce mouvement aux destinées confidentielles, mal connues encore aujourd'hui.

Raymond Abellio, qui avait gardé une fidélité ardente à la mémoire de Pierre Laval, me racontait vingt ans après comment, chaque 1er du mois, il faisait discrètement un aller-retour Paris-Vichy pour rapporter une valise bourrée de l'argent nécessaire au fonctionnement de son mouvement, argent que lui fournissait, en liquide, Pierre Laval lui-même. On n'a pas idée de la formidable machine de guerre révolutionnaire que Pierre Laval et Raymond Abellio ont essayé de monter pendant la guerre pour faire de la France, au cas où l'Allemagne l'aurait emporté, et même dans le cas contraire, une superpuissance à part entière, dans la « Grande Europe » de l'après-guerre.

Laval avait été le premier homme politique français entièrement gagné à la cause suprapolitique de la « Grande Europe » continentale, « eurasiatique », et, tout comme le général de Gaulle, il comptait lui aussi sur un renversement à terme du régime communiste soviétique, de manière à ce que la Russie puisse être ensuite intégrée au sein de la plus « Grande Europe » continentale. Laval avait sans interruption œuvré dans ce sens – avant et pendant le guerre – à la tête d'un important appareil supérieur ultra-secret, opérativement actif, derrière la face diversionnelle qu'il avait toujours su dresser comme couverture à ses activités hautement subversives. Un « appareil supérieur » dont personne, à aucun moment, ni en France ni ailleurs, ne soupçonnait l'existence, encore moins les activités de fond.

Certains le pensent, la cravate blanche qu'il portait toujours était le « signe de ralliement » convenu d'une organisation contre-révolutionnaire supranationale, ultra-secrète, abyssale, « hors d'atteinte », que dans cercles de la contre-information stratégique allemande on appelait Geheime Frankreich. Aussi l' « autre Pierre Laval », le Pierre Laval « secret », est-il resté « secret » au-delà de sa fin. Après la guerre, Raymond Abellio aurait pu en parler, mais il ne l'a pas fait. Ni personne du tout petit nombre de ces « quelques autres » ayant accompagné, plus ou moins en pleine connaissance des choses, la grande aventure « suprahistorique » de Pierre Laval. Entre autres, Jean Jardin, dont la récupération ultérieure par le général de Gaulle me paraît singulièrement significative.

J'ai eu moi-même à me rendre à plusieurs reprises à la Tour de Peilz, en Suisse, où j'étais reçu par Jean Jardin dans sa propriété romantique au bord du lac. Nous étions préoccupés tous les deux par la nécessité de transmettre au Général notre commune obsession concernant le grand avenir politique de l'Inde et d'une politique française aux dimensions à la mesure de ce continent, inspirée par une vision finale de la plus Grande Europe continentale, « eurasiatique ». Jean Jardin travaillait à un vaste projet de relations économiques et industrielles franco-indiennes qu'il voulait immédiatement opérationnel, et pour lequel il ne cessait d'entretenir des contacts stratégiques majeurs avec New Delhi, du côté français, mais aussi en Allemagne et en Espagne. ; Et il me disait qu'il voulait m'amener avec lui, en Inde.

01/11/2021 | Lien permanent

Nul n'est Raspail en son pays!

(Le seul chapitre d'un roman qui me met les larmes aux yeux ; à chaque fois. Qui me rappelle un Occident blond aux yeux verts...)

Jean Raspail, Le Camp des Saints, IV, pp. 34/37, aux éditions Robert Laffont

C'était une nuit étrange, tellement paisible que New York ne se souvenait pas en avoir vécu de semblable depuis plus d'une trentaine d'années. Central Park désert, vidé de milliers de Caïn. On aurait pu y envoyer jouer de blondes fillettes en jupe courte, duveteuses, toutes fraîches, roses de plaisir de pouvoir enfin courir derrière un cerceau. Ghettos noir et portoricains calmes comme des églises. Le docteur Norman Haller avait ouvert ses fenêtres. Il écoutait la ville et n'entendait rien. D’ordinaire, montaient vers lui à cette heures de la nuit d'effroyables notes de ce qu'il appelait "l'infernale symphonie" : cris de détresse, galopades de talons en fuite, hurlements de terreur, coups de feu isolés ou en rafales, sirènes de police, féroces aboiements humains, gémissements d'enfants, rires sauvages, pluie de vitres brisées, appels angoissés de klaxon lorsque la belle Cadillac climatisée stoppée à un feu rouge, est brusquement submergée par de noires silhouettes brandissant des pics, et tous ces non ! non ! non ! NON ! hurlés sans espoir dans la nuit et vite étouffés par le couteau, le rasoir, la chaîne, la massue à clous, les mains, les doigts, le sexe...